Антверпен

Есть в этом городе нечто вызывающее беспокойство, грустную настороженность. Антверпен с трудом входит в сознание, будто сопротивляется взгляду-слишком просторен он, слишком многолик и многозначен по сравнению с другими городами страны. Его окраины не по-бельгийски пустынны, тоскливы огромные-хотя и вполне аккуратные, досмотренные-пустыри, за которыми растут к дымному небу однообразно элегантные билдинги-многоэтажные жилые дома. Гигантские алюминиево- серые газгольдеры, перечеркнутые легкими диагоналями лестниц и обведенные сверху венцом почти невидимых перил, вновь и вновь возвращают мысли к чайкам, которые "умирают в гавани", к кинокадрам, давно уже ставшим частью реальности. Чаек здесь и в самом деле много. Серебристые, чуть светлее неба, они скользят в воздухе, раскинув неподвижные крылья, кричат раздраженно и пронзительно, напоминая о близком море, особенно когда парят над переплетением мачт и антенн, над разноцветными трубами стоящих на Шельде кораблей.

Шельда-Эско (Эско - французское название Шельды. Географические названия в Бельгии имеют фламандский и французский варианты. Например: Антверпен - Анвэрс, Брюгге-Брюж, Мехелен-Малин и т. д.), река "широкая, как Нева", говоря словами Блока, безжалостно рассекает город. Над нею нет мостов. Разъединенные половинки Антверпена чудятся навсегда потерянными друг для друга, лишенными естественных связей, как разъятое на части тело.

Но все объясняется просто: глубоко под Шельдой превосходные широкие туннели, это удобно для машин и не мешает большим судам подходить к антверпенским причалам. Шельда дышит солоноватым холодом, печально гудят корабельные сирены, и неожиданные ароматы экзотических пряностей заставляют вспоминать о дальних, проложенных еще во времена торгового величия Фландрии океанских дорогах.

Антверпену пошло второе тысячелетие - он был известен еще в VII веке. Его захватывали норманны, им владели германские императоры, но Фландрия неизменно возвращала себе знаменитый город и порт. Настоящее богатство и всемирная торговая слава пришли к Антверпену сравнительно поздно-когда европейские купцы стали отправлять корабли в Индию и Новый свет. Тогда, в XVI и XVII веках, одержав победу над пришедшим в упадок Брюгге, Антверпен стал первой гаванью северной Европы.

Однако в Антверпене немало кварталов, где о прошлом легко забыть: истории нет места на широких и скучных бульварах, застроенных теми респектабельными, тяжелыми, в некрасивой лепнине домами, которые сотнями и тысячами возводили в Европе минувшего века. Бульвары эти протянулись вокруг старого города на месте снесенных крепостных стен. Они наполнены обычной суетой. Звенят трамваи. Пыльная листва деревьев едва выделяется на сером камне зданий. Люди медлительно вежливы и не любят говорить по-французски. Можно обойти по бульварам весь город, и только названия - Итальянский, Французский, Английский, Американский - будут меняться, а сама улица тянется с удручающим и величественным однообразием.

Движение и жизнь города приливает, как к сердцу, к собору, к ратуше. Старый город невелик. Он весь уместился на правом берегу между рекой и кольцом бульваров. От них тянется к реке площадь Меир, скорее, впрочем, похожая на длинную и широкую улицу. Еще нельзя увидеть за крышами высоких домов башню знаменитого собора, еще витринное великолепие навязывает свой синкопированный ритм спокойному пространству Меира, еще дома, кажется, ничем не отличаются от сотен других антверпенских домов, но уже проглядывает сквозь безликое сверкание огромного европейского города нечто неповторимое, пока лишь угадываемое смутно-антверпенское.

Узкие улочки вливаются в Меир; то там, то тут открываются взгляду над причудливой геральдикой реклам роскошные барочные фасады, уже мелькнула на углу табличка "Рубенсстраат" счастливым предчувствием встречи с неисчезнувшим миром божественного живописца, ужа замедляется невольно шаг, и взгляд, прежде скользивший по стенам, тщится проникнуть сквозь время и увидеть былое.

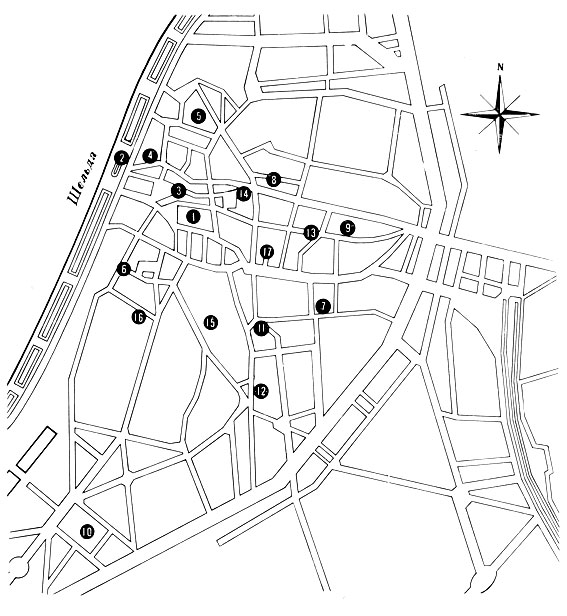

Панорама Шельды. На первом плане застройка новых кварталов левого берега

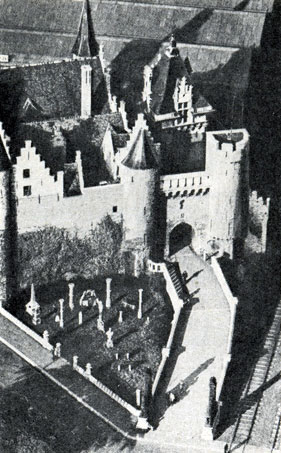

ПЛАН АНТВЕРПЕНА: 1. Собор богоматери 2. Стен 3. Ратуша 4. Бойня 5. Церковь св. Павла 6. Музей Плантэна - Моретуса 7. Дом Рубенса 8. Дом бургомистра Рококса 9. Церковь св. Иакова 10. Королевский музей искусств 11. Музей Майер ван ден Берг 12. Магденхейс 13. Бургундская капелла 14. Церковь св. Карла Борромео 15. Церковь св. Августина 16. Церковь св. Андрея 17. Биржа

И скоро Антверпен обступает прохожего со всех сторон, минувшее уже не ждет проницательного ищущего взгляда, а само щедро открывается навстречу ему, кружа голову преизобилием впечатлений, эссенцией живой, совсем не музейной старины. Здесь, ближе к Шельде, на узких улицах, что, составляя словно устье Меира, тянутся от него к набережной, на неожиданных уютных площадях, в переулках, огибающих башни соборов и подобных крепостям гильдейских домов, Антверпен становится уже вполне самим собою. Чудесное сочетание хрупких, увенчанных ступенчатыми высокими фронтонами готических фасадов со стройной пышностью дворцов барокко, памятник Рубенсу над стриженым газоном Грунплаатс-Зеленой площади, люди, которые уже не просто спешат куда-то, но существуют в некоей эмоциональной связи с сокровенными ритмами города, и, наконец, одинокая и прекрасная, головокружительно летящая к облакам башня собора, внезапно открывающаяся над густой чащей крыш.

И если потом, еще не останавливаясь нигде, чтобы не спугнуть возникающее в воображении неделимое ощущение города, дойти до набережной, вдохнуть морской аромат Шельды и обернуться назад-Антверпен предстанет во всей своей пленительной и беспокойной необычайности.

С высокой террасы, тянущейся над Шельдой, открывается просторная и ясная, как на пейзажных фонах Яна ван Эйка, панорама города. Здания и башни кажутся и в самом деле прорисованными уверенной и нежной кистью, рукою живописца, знающего цену точной и поэтической вместе с тем линии. Плывущий с реки туман смягчает суетные надписи на старых стенах темнеющего кирпича, и рекламы "Стелла Артуа" или "Мартини" вписываются как некий орнамент в причудливую ритмику двухсотлетних фасадов выходящих на набережную домов.

Собор Богоматери. Вид с набережной

И, разрезая их спокойный ряд, уходит от набережной короткая прямая улица Сейкерей; взгляд, скользя по ней над летучим блеском разноцветных автомобильных крыш, устремляется прямо к центральной площади, к собору, который отсюда, со стороны Шельды, кажется особенно совершенным, будто созданным самой природой, какой-то архитектурной кодой, завершающей городской пейзаж. Собор не "царит над городом", он - его душа и поэзия, его страж и его символ. К нему примыкают главные площади - Грунплаатс, Хандсшунмаркт, к нему тянутся улицы и переулки.

У Мазереля есть гравюра "Антверпен": темнеющие улицы, черная свеча соборной башни в поблекшем небе, силуэты грузных кораблей на тусклом зеркале Шельды, вздыбленные копья подъемных кранов, тяжелые кружева барочных дворцов и огромный старинный фонарь на первом плане, повисший на невидимом кронштейне и посылающий вокруг колючие лучи. Так и воспринимается город-в единстве эпох, в сумме сложных впечатлений, разных и в чем-то сходных, случайных и важных. И несомненная реальность минувшего, сохранившаяся в камне, в туманной реке, вновь возвращает мысль к истории, которая одна способна найти логику в антверпенском калейдоскопе.

Правый берег Шельды

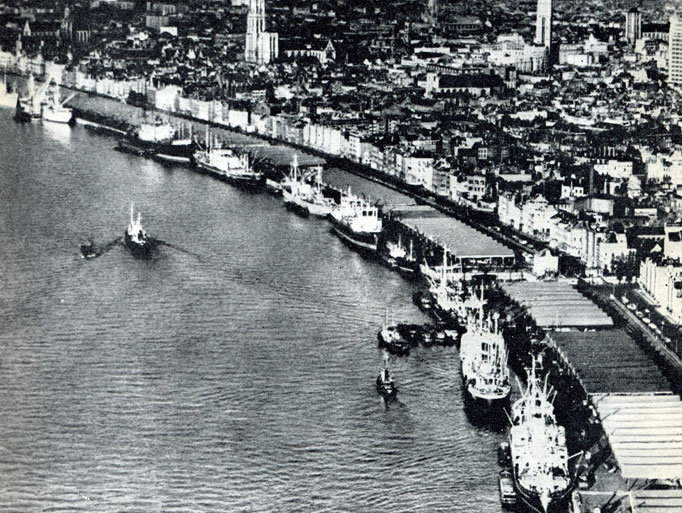

Все с той же самой террасы, над рекой налево, на набережной Иорданса (здесь повсюду звучат имена фламандских живописцев - в другую сторону тянется набережная ван Дейка), видна тяжелая, на первый взгляд почти бесформенная громада замка, построенного тысячу лет назад. Как многие очень старые и знаменитые сооружения, он обходится без собственного имени, его так и называют - Замок - по-фламандски Стен. Он кажется сейчас чужаком в нервном сплетении кранов, на фоне светлых нарядных паромов, прогулочных пароходов и тех громадных судов, которым так к лицу несколько старомодное слово "пакетбот". Только Шельда, серая, тускло блестящая, будто заштрихованная серебряным карандашом старого мастера, сродни Стену: она помнит, как строили - тогда еще из светлого, недавно отесанного камня - эту первую крепость на ее берегу. Пуста была река, низки и болотисты берега в дыму костров разбитого наспех лагеря, и лишь первые деревянные дома напоминали о том, что здесь уже заложен норманнами город. Может быть, и Стен был начат норманнами, но достроили его лишь к X веку. Для своей эпохи это была грозная крепость с могучими стенами, высоким и неприступным донжоном. Былая благородная суровость испорчена вздорными пристройками и фальшивой готикой прошлого века. Но иногда в тумане или в сумеречный час мерещится над Шельдой призрак того Стена, каким он был десять веков назад. А когда светит солнце, он кажется маленьким и уж совсем нестрашным, афиши вежливо-по-фламандски и по-французски- приглашают туристов познакомиться с коллекцией всевозможных редкостей, со старой мебелью, фаянсом, с собранием морского музея.

Глядя на замок, можно вспомнить, однако, не только о мирных занятиях фламандских гончаров или мореплавателей. Некогда Стен был обителью Готфрида Бульонского, знаменитого вождя крестоносцев, лотарингского владетеля и первого государя Иерусалимского королевства, получившего Антверпенскую марку во время очередного раздела Нидерландских земель. Позднее замок стал резиденцией городского самоуправления, а при испанском владычестве в нем помещалась инквизиция-то были самые мрачные страницы истории Стена. Каждого, заподозренного в ереси, в неповиновении власти, в преступном вольнодумстве, каждого, кто по тем или иным причинам вызывал недовольство или подозрение альгвазилов, ждали пытки и почти неизбежный костер - аутодафе - "акт веры". "И наследство получал король",- как гласит печальный рефрен костеровского "Тиля Уленшпигеля".

Самые старые здания Антверпена - и Стен в их числе - едва сохранили свой первоначальный облик: суровая древность обросла, как корабль ракушками, наслоениями разных веков - порой изысканными, порой грубыми и приторными, но, так или иначе, заставляющими воспринимать старый город скорее всего барочным. Для каждого города есть эпоха, определившая его облик. Для Антверпена таким периодом был XVII век-векРубенса, и даже прославленный готический собор Антверпенской богоматери во всей чистоте своих средневековых форм воспринимается теперь словно сквозь призму причудливых видений барокко.

Тем более что увидеть собор целиком почти невозможно. Башня его видна издалека, но стоит подойти ближе, и дома смыкаются тесной, беспорядочной толпой, открывая взгляду лишь случайные фрагменты могучей архитектуры.

Вид на ратушу, Стен и Шельду с башни собора

Стоя рядом с собором, его уже не охватить взглядом, он ускользает, когда приближаешься к нему. И только со стороны Зеленой площади - Грунплаатс можно разглядеть его величавый и грустный силуэт со словно обрубленной - недостроенной южной башней и будто тающей в небе высокой и остроконечной-северной, с грандиозным центральным нефом, с частоколом контрфорсов и сумрачным блеском витражей. Темный от времени и пыли камень, отмытый кое-где дождями, кажется издалека легким, воздушным; и чудится, весь собор не построен, но словно отлит из какого-то диковинного материала, вроде тусклого с чернью серебра.

Есть соборы более прославленные, более эффектные, есть, наконец, просто более красивые. Вряд ли Антверпенский собор выдержал бы сравнение с мужественным изяществом собора Реймского, с царственным совершенством Нотр-Дам де Пари. Но есть в нем нечто свое, некое угрюмое достоинство, словно здание гордится своей угловатой, лишенной банальности красотою, своей неповторимостью, даже своей затерянностью в чаще домов, что мешает ему открыться людям во весь свой могучий рост.

Собору Нотр-Дам д'Анверс (по-фламандски - Онзе-ливе-Врау- керк)-Антверпенской богоматери-уже более шести веков. Дева Мария издавна считалась покровительницей города, на месте собора некогда стояла маленькая часовня, где хранилась святыня Антверпена - статуя богородицы. Нынешний собор был заложен в 1352 году, как рассказывают, неким мастером Жаном Амелем из Булони. Зодчий, отдавший постройке более сорока лет, умер, не увидев собор возведенным хотя бы на четверть и завещав свое дело сыну Петеру. Собор рос неторопливо, будто подчеркивая этой медлительностью несоизмеримость своего будущего величия с краткостью жизней зодчих, бывших всего только людьми. История сохранила имена преемников Жана Амеля и его сына: Жан Так, мастер Эврар, Герман ван Вагемакер и его сын Доминик. Только в начале XVI столетия собор был наконец закончен.

Стен

Стен. Двор

Единственная его башня поднялась над тогда еще маленьким, приземистым городом, поражая воображение путешественников своей высотой и дивным звоном сорока колоколов. Дюрер, приехавший в Антверпен как раз в ту пору, когда завершалось строительство собора, записал в дневнике: "...церковь Богоматери в Анторфе чрезвычайно велика, настолько, что там одновременно поют много служб, и они не сбивают друг друга. И там постоянно происходят роскошные празднования, и приглашают лучших музыкантов, каких только можно достать. В церкви много священных изображений и каменной резьбы, и особенно красива ее башня". И далее: "Я дал один штюбер, чтобы меня пустили подняться в Анторфе на башню, которая, говорят, выше страсбургской. Оттуда я мог обозреть город со всех сторон; это очень приятно".

Башня высотою в 123 метра в пасмурные дни теряется в низких облаках, фронтон центрального нефа подымается на 40 метров - это высота двенадцатиэтажного дома, а длина собора - 117 метров. Но цифры меркнут перед общим и несомненным ощущением грандиозности, неподвластной плоскому аршину путеводителей. В башне словно застыло движение времени, суровая ранняя готика нижнего яруса все более утончается кверху, врезаясь затем в небо четырьмя пинаклями, между которыми вырастает восьмиугольное навершие башни - кажущаяся ажурной невесомая колокольня, чью изощренную отделку еще Карл V называл "каменным кружевом" - сравнение, звучащее трюизмом в наше время, но весьма свежее и необычное для XVI столетия! Там, наверху, над золотыми дисками часов, - истинный пир поздней готики: камень становится словно проницаемым для воздуха и света, все уже и выше становятся стрельчатые окна, резные крестоцветы - флероны, чудится, бьются на ветру, оправдывая и реализуя понятие "пламенеющего" стиля, и на самом верху, едва различимый под облаками, мерещится ажурный флюгер-петух, увенчанный крестом.

Но стоит опустить глаза, и феерический взлет башни уступает место могучей стройности портала, этого торжественного входа в гигантское пространство среднего нефа; дальше, над средокрестием,- причудливый купол луковицей - нередкое явление во фламандском зодчестве, лес аркбутанов вокруг абсиды - совершенно другой, тяжело стоящий на земле каменный мир; и только легкие пинакли на контрфорсах и вимперги над дверями тянутся туда, вверх, где тает в небе вершина колокольни.

Собор Богоматери. Портал. Рельеф 'Страшный суд'

Внутри собор поражающе огромен и пуст - никакое скопление людей, никакое празднество не в силах заполнить его семи нефов, даже густая толпа в дни торжественных служб теряется под сводами, сумрачно плывущими над сплошным рядом окон. Декор внутри собора своим аскетическим и торжественным однообразием вносит тревожный диссонанс в душу входящего. Даже традиционная скульптура - "Страшный суд" в тимпане над главным входом, при всей своей наивной серьезности, кажется затейливым, праздничным орнаментом по сравнению с пугающе простой ритмикой уходящих в бесконечную глубину арок, с холодным полусветом, с прозрачными и все же почти черными тенями, где вспыхивают иногда позолота утвари и желтые огни свечей. А в глубине нефов - капеллы, со своей историей, картинами, скульптурой, маленькие вставные новеллы в многовековой летописи собора. Терпеливый и любознательный почитатель старины с удовольствием может провести здесь много часов, разглядывая порой занимательные, а порой и драгоценные реликвии минувшего: эпитафии забытым и полузабытым антверпенским знаменитостям, мраморный саркофаг епископа Амброзио Капелло, бронзовое надгробие Изабеллы Бурбонской, жены Карла Смелого... Разные эпохи оживают в разных уголках собора - от сухой и благородной чеканки статуи Изабеллы "золотого века" бургундских герцогов до банальной, хотя и мастерски сделанной Корнелиусом Схютом росписи большого купола (1647), откровенно подражающей пармским плафонам Корреджо, до утомительной позднебарочной роскоши соборной кафедры, украшенной деревьями, птицами, фигурами и медальонами работы скульптора Ван дер Воорта (1713). Но все богатство этой и в самом деле замечательной коллекции меркнет, ибо здесь, в Нотр- Дам д'Анверс живут картины Рубенса, быть может, лучшие из всех, написанных им.

Собор Богоматери. Интерьер

Картины П.-П. Рубенса в соборе

Собор Богоматери

Каждый, кто ищет в Антверпене встреч с фламандским искусством, проведет много часов в знаменитом музее - Королевском музее искусств. Его коллекция картин от ранненидерландских примитивов до шедевров XX века - лучшая в Бельгии. И, конечно, работы Рубенса, собранные там, превосходны. Нет сомнения, что Рубенс в зрелые годы писал артистичнее, чем в молодости, что поздние его полотна тоньше по мастерству и мысли, но нет картины, где гений художника открывается со столь внезапной, ошеломляющей силой. Можно понять восторг (Фромантена Фромантен Эжен (1820-1876)-французский художник и литератор, автор опубликованной в 1876 году книги "Старые мастера", посвященной искусству Нидерландов.) , посвятившего рубенсовским полотнам в соборе самые вдохновенные свои страницы. Возможно, что секрет такого воздействия - в резком и возвышенном контрасте готической строгости и барочного неистовства, контрасте, в значительной мере аккумулирующем в себе характер самого Антверпена. Трудно найти более естественное и вместе поразительное обрамление "Снятию с креста", чем прозрачная, рассеченная чередой стрельчатых арок тьма собора, чье однообразное напряжение буквально взрывается, как грозовые тучи зарницей, соцветием пылающих красок. И хотя в соборе немало картин Рубенса, хотя само "Снятие с креста" имеет ныне свой "пандан" - "Водружение креста", это первое полотно занимает и в соборе, и в творчестве Рубенса, да и вообще в искусстве место вполне исключительное. Трудно в первые минуты понять, что в этом сотни раз интерпретированном художниками разных эпох сюжете нашел для себя и реализовал на полотне живописец. Ощущение совершенной и редкостной гармонии овладевает зрителем, гармонии особого, высшего толка, которую взгляд воспринимает как бы в процессе возникновения, когда кажется, что только сейчас движение в картине окаменело, замерло, остановилось на один ослепительный миг. И как только минет это "остановленное мгновение", рухнет на протянутые руки всею своей ледяной тяжестью мертвое тело Иисуса, исступленное напряжение сменится горестным успокоением "пиеты", оплакивания, погаснут краски на холсте, закрученные, как стальные пружины, линии обретут спокойную плавность. Но ничто не меняется на полотне, мгновение длится, становится вечным, бесконечно растянутым во времени. Жгучие багровые, пурпурные тона факелом горят на темном фоне спустившейся над Голгофой ночи, тело Христа застыло в никогда не завершающемся падении, трагедия тщетно ждет развязки, которая не наступает, напряжение нагнетается с каждой новой секундой, и ощущение ни с чем не сравнимого горького восторга овладевает душою. Эта картина заставляет говорить о себе возвышенным слогом, и перо невольно ищет банальные, но словно бы единственно возможные эпитеты, ибо бывают произведения искусства, перед которыми сотни раз произнесенные слова и понятия оживают в своем изначальном и подлинном смысле!

П.-П. Рубенс. Снятие с креста

Лучшие работы Рубенса в антверпенском и брюссельском музеях, будь они показаны вместе с шедеврами других коллекций, даже с самой эрмитажной "Камеристкой", не исчерпали бы всего многообразия рубенсовского таланта. Здесь, в соборе, невольно рождается мысль, что Рубенс мог бы стать художником трагедийным. У него было все для этого: чуткий и просвещенный разум, пылкая любовь к жизни, без которой человек не способен испытать горе, умение выразить не только цветом-движением кисти - волнение, гнев или восторг. Он знал любовь и боль утрат, видел и понимал судьбу своей родины, хотя, разумеется, он - баловень венценосцев, придворный, дипломат, богач, живший с княжеской роскошью,-не мог воспринимать жизнь с позиций гёзов. Он был сыном и поэтом своей эпохи, он стал писать то, что ждало от него время, его заказчики, ценители его таланта. Конечно, в искусстве его все естественно, но что-то несостоявшееся, непрожитое мерещится в судьбе художника, лишь ненадолго решившегося писать страдание. Чудится, именно здесь, в соборе, могучий рубенсовский темперамент обрел достойную себя тему; но дар живописца реализовался в ином, быть может, не столь глубоком, хотя и не менее грандиозном искусстве. Без этой картины Рубенс не был бы Рубенсом, только увидев "Снятие с креста", можно оценить ту, едва заметную, но ощутимую все же печальную струну, которая куда чаще, чем кажется, звучит в его полотнах. Тем более что "Снятие с креста" (1612) было написано уже по возвращении из Италии, иными словами, то была уже не проба сил, но вещь осознанная, выстраданная, в которую были вложены давно взлелеянные представления о том, как должно писать.

Картина "Воздвижение" (1611) была создана для антверпенской церкви св. Вальбурга (только позднее она была перенесена в собор). Здесь Рубенс выплеснул на холст весь необузданный жар палитры, воспламененный полуденным искусством. Фромантен проницательно заметил, что, при всем своем относительном несовершенстве, "Воздвижение", по сравнению со "Снятием с креста", "гораздо больше говорит о самобытности Рубенса, о его порывах, дерзаниях, удачах-словом, о брожении ума, охваченного страстью ко всему новому и неведомому". В самом деле, в этих мазках, положенных на холст вдохновенной, но еще не вполне послушной рукою, в этом едва ли не наивном нагромождении фигур, объединенных, однако, всепроникающим могучим движением, угадывается сокровенный процесс мужания рубенсовского таланта. Поверхностная патетика, кокетливая виртуозность линий соседствуют на этом холсте с грозным дыханием сверхчеловеческой трагедии, выраженной в мучительных, но торжественных ритмах, в которых подымается к небу крест. Трудно найти в истории искусства другую картину, где физическая смерть, страдание так точно и убедительно переливались бы в торжество духовного. Возвышение нравственного сливается здесь воедино с простым пластическим движением креста вверх: убивая добро, зло подымает его над собою.

Легко понять, глядя на театрально нарядную, написанную в духе итальянских "ведут" листву деревьев заднего плана, какой путь осилил художник за время работы над картиной. Жажда показать то, чему научился он в Италии, сменяется естественным стремлением к самовыражению. Но полностью добивается этого художник только в "Снятии с креста".

К этой картине нельзя не вернуться, как нельзя не бросить на нее - именно на нее - последнего прощального взгляда, покидая Онзе-ливе-Враукерк. Ведь для самого художника это полотно было особенным - оно было заказано корпорацией стрелков специально для собора: с самого начала Рубенс знал, где будет висеть его холст; и знал, как и всякий житель Антверпена, что такое собор для его сограждан. Можно представить себе, с какой страстной и ревнивой сосредоточенностью писал он картину, сколько горделивых надежд вкладывал в нее.

И странно, что картина - центральная часть триптиха, настолько абсолютно сейчас ее значение, ее бытование в пространстве и времени, ее полная независимость от боковых створок: "Посещения Марией св. Елизаветы" и "Принесения во храм". Эти виртуозно написанные Рубенсом картины в общем не уступают по мастерству центральному полотну, не разрушают общего эффекта, но оставляют впечатление некоей изящной и отнюдь не необходимой живописной декорации, рамы, где лишь грациозным эхом повторяются могучие цветовые аккорды "Снятия с креста". Нет, только "Снятие с креста" царит в соборе Нотр-Дам д'Анверс, таким и сохраняется впечатление от прощального взгляда в мглистую глубину собора, где тлеют, сияют и гаснут краски Питера Пауля Рубенса.

И больше Рубенс не оставляет на улицах Антверпена тех, кого трогает и восхищает его гений. Выйдя из Онзе-ливе-Враукерк, с Рубенсом не расстаются, город воспринимается его глазами, и начинает казаться, что он становится незримым спутником каждого, кто, покинув собор, продолжает путешествие по Антверпену во времени и пространстве.

Ведь почти все то, что окружает собор, было таким же и при жизни художника. История города открывалась ему так же, как и людям XX века, хотя, быть может, пылкое воображение живописца рисовало ему картины более подвижные и романтические, нежели трезвым умам нашего столетия. Легендарное прошлое Антверпена живет в реликвиях то величественных, то трогательных, а иногда и забавных. Один из старейших памятников, посвященных основанию города, - знаменитый фонтан, чьим автором традиция называет Квентина Массейса. Он стоит неподалеку от северной башни собора, неизменно удивляя тех, кто видит его впервые, наивным, но несомненным изяществом. Ажурное железное плетение увенчано фигуркой Брабо - легендарного героя, с которого и принято начинать историю города.

Рассказывают, что в незапамятные времена там, где теперь находится Антверпен, стоял замок кровожадного великана Друона Антигона, обложившего окрестных жителей и мореходов жестокой данью. У тех же, кто опаздывал платить подать, Антигон отрубал руку. Как и водится в легендах, явился храбрый избавитель Сальвий Брабо, который, в свою очередь, отрубил великану руку и бросил ее в Шельду, отчего, как говорят, и пошло название города-"hand werpen" значит "бросить руку" (существует также версия, что название города связано с фламандским словом "werp"-???).

Ратуша

Железный Брабо, чуть угловатый, но стройный, слегка напоминающий донателловского Давида, стоит на затейливо украшенной стрельчатой арке, и легкие пинакли, будто поднятые шпаги, охраняют героя, протянувшего к небу свой трофей - руку великана. Готическое подножие, арка, переплетенная железными ветвями и листьями, и тонкая фигурка - создание Ренессанса - памятник рубежа двух эпох, этот фонтан кажется маленьким и скромным в барочном неистовстве Антверпена. Тогда же, в конце XV века, он был украшением, пышным и заметным.

А рядом в стене каменная доска напоминает об авторе, живописце, кто "прежде был кузнецом, а стал потом знаменитым художником". Предание украшает судьбу Массейса штрихом, вместе прозаическим и возвышенным, утверждая, что художником стал он не столько из-за преданности искусству, сколько из-за любви к дочери живописца, на которой не мог жениться, не став членом той же гильдии, что и ее отец. Однако даже самая пламенная страсть не могла бы одарить его талантом, свидетельством которому остался железный Брабо, так что дело, видимо, не только в этом романтическом приключении.

Ратуша, фонтан Брабо и гильдейские дома

Близ собора тесно от воспоминаний. Если верить легендам или мемориальным доскам (и если верить, то чему больше?), поблизости жили и Иорданс, и Тенирс, и ван Дейк. И стало быть, часто встречались, раскланивались с ревнивым достоинством, обменивались и глубокими мыслями, и пустяковыми любезностями. Для них колодец Массейса был историей и предметом бескорыстного восхищения. Нынешний музейный, старый Антверпен казался, надо полагать, и Рубенсу городом вполне сложившимся, хотя все еще молодым, поскольку знаменитая ратуша, что в двух шагах от собора, пленяла глаза тогдашних антверпенцев не только совершенством пропорций и отделки, но и ощущением новизны, своего рода модности: построили ее лишь в шестидесятые годы ушедшего (то есть XVI) века.

Сейчас, когда столетия уравняли в правах на древность и собор, и ратушу, трудно представить себе, каким украшением старого города стало это здание, выстроенное по чертежам зодчего Корнелия де Фриндта. С непререкаемой определенностью оно заняло главное место на Большой площади, застроенной готическими гильдейскими домами. Строгие формы ренессанса, смягченные фантазией фламандского архитектора, образовали фасад простой, но не однообразный. Красный мрамор цокольного этажа, светлый камень облицовки окрашивают площадь летучим разноцветным мерцанием, то отражаясь во влажной брусчатке в ненастный день, то не по-антверпенски ярко сияя на солнце; тонкая и высокая - выше 50 метров - башня взлетает к небу с готической стремительностью, которой не могут помешать отчетливо прорисованные ренессансные пилоны и карнизы. А в статуях, украшающих башню (Богоматерь, Справедливость и Мудрость), уже угадывается своевольность близкого барокко.

Живописность площади усиливается блеском золоченых гербов на фасаде ратуши и пронзительно зеленой патиной, что покрывает бронзовую фигуру еще одного великана Брабо. Этого Брабо, в отличие от выкованного Массейсом, Рубенс знать не мог. Статуя, венчающая бронзовый фонтан перед ратушей, была отлита в конце прошлого столетия по модели скульптора Ламбо. Пышная театральность фонтана все же сродни площади, где давно уже эпохи сосуществуют в добром согласии. Конечно, изощренный взгляд отыщет немало наивного, даже безвкусного в этом псевдобарочном сооружении, в чуть приплясывающей фигуре Брабо, но трудно вообразить себе Большую площадь без плеска струй на бронзе фонтана, без легкого силуэта бессмертного великана! Тем более что знакомство с внутренним убранством ратуши принесет несомненные разочарования ревнителю старины. В 1576 году испанцы сильно разрушили здание, его пришлось строить почти заново. И если фасад едва ли не изменился, то не раз переделывавшиеся интерьеры теперь являют собою пример того, еще не имеющего названия помпезного, подчеркнуто пассеистического стиля, которым отмечены многие официальные здания конца минувшего века. Разноцветный мрамор, резное дерево, фрески, обильная позолота-все это создает ощущение праздного и утомительного красноречия. Тем не менее и лестница, и парадные залы не лишены величия, более того, они каким-то не вполне понятным образом сочетаются с благородной простотою фасада. Может быть потому, что, как бы ни был стар Антверпен, он ничем не напоминает заповедник. Роскошная эклектика залов свидетельствует, что за старинным фасадом ратуши шла суетливая жизнь со своими представлениями о прекрасном, что представления эти менялись, что не только жесткие брыжи и башмаки с пряжками, но и крахмальные воротнички, и визитки носили хозяева города, что ратуша не музей, а место, где век за веком царствовали эти хозяева, которым страшно хотелось казаться такими же благородными и бесстрашными антверпенскими патриотами, как те, что изображены на стилизованных под средние века фресках. Все это неизбежно. Неизбежно, как свист автомобильных покрышек, заглушающий звон водяных струй у сравнительно молодого, но уже успевшего состариться фонтана Брабо.

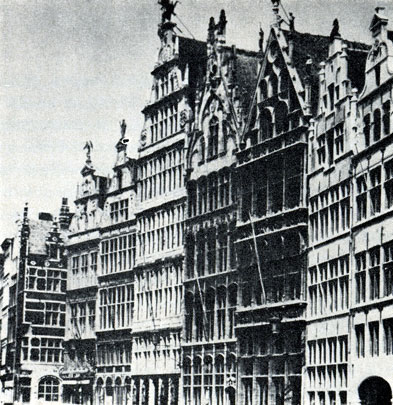

Гильдейские дома

Нетрудно представить себе, что в пору молодости Рубенса старики с раздражением смотрели на здание новой ратуши, вспоминая готические красоты ратуши прежней, ее башенки, ее пышный вход, затейливые решетки на окнах... Стоит повернуться к ратуше спиной, и площадь начинает казаться старше на добрую сотню лет: все эти неправдоподобно узкие и очень высокие- в пять-шесть этажей-дома со стрельчатыми окнами, аркадами, тонкими высокими колонками принадлежат средневековью, и башня собора, подымающаяся за их крышами, - в естественном родстве с ними; и названия их словно из рыцарских баллад: Дом большого арбалета, Дом старых весов, Дом суконщиков, Дом бочаров. Кстати сказать, в Доме старых весов находилась долгое время гильдия святого Луки (цех живописцев), так что, надо думать, сюда нередко захаживали и сам Рубенс, и его именитые и безвестные коллеги, не предполагавшие, как, впрочем, и сам великий мастер, что два столетия спустя рядом с собором появится памятник Рубенсу, и улица Рубенсстраат, и что известный своим гостеприимством и сказочными даже для богатого Антверпена коллекциями дом художника станет музеем.

Статуя Рубенса работы Гифса (1843) стоит в центре Грунплаатс, в десяти минутах неторопливой - да и можно ли спешить, минуя портал собора, - ходьбы от ратуши. Она ничем не поражает. Великий живописец наделен всеми атрибутами универсального гения - книги, свитки, кисти, сложенные у его ног, свидетельствуют о дипломатических и художественных победах, что весьма важно, поскольку сам он выглядит вполне заурядным господином. Словом, это обыденный пример провинциально-романтического памятника; но что поделаешь, бронзовый Рубенс за сто с лишним лет как-то прижился на Зеленой площади, на него смотрят не столько как на произведение искусства, сколько как на обретшую бронзовую плоть память о великом антверпенце. Его сограждане сызмальства привыкают к человеку, задумчиво взирающему на них с постамента. В конце концов, настолько знаменитый художник, как Рубенс, может довольствоваться и посредственной статуей.

ccc 1 Очевидно, часто применяемое французское слово boucherie (бойня, мясная лавка)-неточно. Точнее "мясной дом" (флам. VleesnuiS).

Но куда больше говорит о минувшем прихотливое сплетение древних улиц около собора: в них многое созвучно пылкой и тревожной фантазии, напитавшей рубенсовскую кисть. Конечно, нельзя забыть, как многим обязан Рубенс Италии, ее полуденному небу и великим мастерам,-недаром так любил он ставить под писанными по-итальянски письмами не "Питер Пауль", но "Пьетро-Паоло". И все же неуловимо беспокойные впечатления родного города ощутимы у самых корней его искусства: как не увидеть в фантасмагорической тесноте кривых улочек между Большой площадью, Шельдой и церковью св. Павла, в трепещущих на разноцветных фасадах тенях, во внезапных отблесках солнца в окнах верхних этажей, в крутых поворотах, в темном кирпиче и блеклой позолоте лепных орнаментов, как не увидеть во всем этом прямого родства с вибрирующей живописью Рубенса! Здесь даже неподвижное подвижно, дома словно сами поворачиваются перед прохожим, прячутся от него или нежданно- негаданно открываются вдруг яркой, отмытой дождем стеной, где притаилась в нише раскрашенная наивно и весело мадонна. Микроскопические лавки, чудом сохранившиеся рядом с сияющими витринами, грубо врезанными в старые камни готических домов, напоминают, что улочки эти некогда принадлежали ремесленникам определенного цеха: улица Мясников, Ювелиров, Колбасников, Сырная улица. . . Занятия здешних обитателей в глазах потомков приобрели поэтическую окраску, благодаря зодчим, строившим даже здания совершенно утилитарные с размахом и изяществом. На улице Мясников высится возведенная по чертежам Германа ван Вагемакера Скотобойня (Очевидно, часто применяемое французское слово boucherie (бойня, мясная лавка) - неточно. Точнее "мясной дом" (флам. vleeshuis).). Архитектор, принимавший, как известно, участие в создании собора, справедливо полагал, что любое здание в городе имеет право быть красивым. Восьмиугольные, с острыми навершиями башни, стрельчатые окна, сухо и точно прорисованные контрфорсы, высокий ступенчатый фронтон, белый камень, красный кирпич, темное мерцание стекол - готика выступает здесь в суровом, будничном обличье. Просторный и гулкий зал нижнего этажа с его каменным полом и высоко поднятыми окнами отвечал своему назначению, а тонкое переплетение нервюр сводов бесстрастно осеняло разделку туш. Здание стало символом богатейшей гильдии, свидетельствовало о процветании ее и было, естественно, предметом гордости ее сочленов.

Бойня

Назначение здания отнюдь не исчерпывалось распродажей мяса; в верхних этажах располагались помещения для торжеств, деловых советов. Ныне же здесь - Музей истории, археологии и прикладных искусств, среди экспонатов которого много оружия. Обилие остро отточенного металла, алебард, мечей странным образом ассоциируется с ремеслом прежних хозяев здания.

Бойня. Фрагмент фасада

Как и все очень старые города, Антверпен сгущает и путает времена. Побывав в соборе, у ратуши, у Дома мясников, погрузившийся в образы готики прохожий может искренне удивиться, увидев рядом с Бойней башни Стена, а еще чуть поодаль Шельду и крутые бока океанских теплоходов. Оказывается, здесь все рядом, только столетия разделяют здания, а от ратуши до Дома мясников не более трехсот шагов. Запутанная связь времен продолжает увлекать взгляд: повернувшись спиной к красной крепости антверпенских мясников, каждый, кто еще не утратил любопытства к антверпенской старине, заметит не слишком высокую, мягких очертаний колокольню церкви св. Павла, построенную в середине XVI века, одну из тех нередких в Антверпене башен, где спокойная соразмерность Возрождения оживлена уже деталями раннего барокко. Церковь замкнула с севера выходящую к Шельде часть старого города, ее возвели на самой оживленной площади прежней окраины - на Скотном рынке, сюда спускаются широкие ступени паперти, и отсюда, с площади, богомольцы с древних времен идут к причудливому, единственному в своем роде сооружению-скульптурной группе "Голгофа", что воздвигнута у бокового фасада храма.

Странная эта композиция напоминает "живую картину", разыгранную статуями, они громоздятся в несколько ярусов на некоем подобии искусственной, изрытой гротами горы, опирающейся на одну из стен церкви. Внизу добрая дюжина белых фигур-святые, пророки, над ними группа оплакивания Христа, а выше всего - на высоте не менее трехэтажного дома - гигантское распятие. Мраморная мистерия с привкусом ярмарочного кукольного балагана, великолепная гигантская игрушка для взрослых верующих детей кажется совсем лишней у стены церкви.

Внутри здания все говорит об отличном и строгом вкусе. Особенно хороши панели, спинки сидений, фигуры и пышные орнаменты нарядных, как альковы, исповедален. Суетное барокко деревянной резьбы вносит приятный уют в каменные сумерки храма, чей интерьер хранит еще прохладный аскетизм средневековья.

Впрочем, как и в большинстве известных фламандских церквей, живопись возвращает воображение к рубенсовской эпохе. Некогда была здесь и картина самого Рубенса "Бичевание Христа", теперь же на месте ее - копия; "Мадонна с четками" Караваджо, преподнесенная императору Иосифу II, нашла приют в Вене и также заменена копией. Избалованный живописью собора взгляд не хочет уже мириться с вещами если и не посредственными, то уж, во всяком случае, не поражающими воображение. Увы, ни ван Дейк, ни Иорданс не кажутся здесь достойными самих себя. Только Рубенс, видимо, умел отдаваться с полной увлеченностью любой теме.

Вид от Бойни на церковь св. Павла

Церковь св. Павла. Исповедальни

Церковь св. Павла. Деталь интерьера

Высокий, поднятый над площадью вход церкви св. Павла защищал двери от неспокойных волн Шельды, которые, случалось, заливали мостовые. Шум кранов, гудки, крики чаек слышнее здесь, чем ровный гул автомобильного потока. Река вновь рядом, достаточно пересечь площадь - и уже глаза упираются в борт пароходов или, если повезет, в бесцветную гладь реки.

Шельда остается фоном для настойчивых впечатлений, которыми так богат город. Проглядывая в неожиданных просветах улиц, она определяет цезуры в чередовании каменных антверпенских чудес, она словно вне времени, она сродни и готике, и этому небоскребу, что стоит поодаль.

Вдоль Шельды лучше всего вернуться к старому центру, снова минуя набережную Иорданса, набережную ван Дейка, идти, глядя на медлительную реку, вспоминая невольно верхарновские строки:

"О мощная река! На набережных стройных Банкирские дома, дворцов торговых ряд, И флаги всех земель, повторены, дрожат, С гербами пышными, в твоих зыбях спокойных".

И хотя нынешние корабли не несут на стеньгах прежних романтических флагов, мало что изменилось в образе восхищавшей поэта Эско. По-прежнему надменно спокойствие угрюмых фасадов, по-прежнему "дрожат в зыбях спокойных" отражения десятков флагов; гербами теперь, правда, служат трубы судов, все эти полосы, вензеля, короны, трезубцы, кресты, звезды - экзотическая и забавная геральдика пароходных компаний.

Сравнение реки с артерией, питающей город или страну, при всей безнадежной тривиальности, вполне применимо к Антверпену. Здесь нет метафоричности: Шельде обязан город рождением, процветанием, страданиями и горестями. Когда Соединенные провинции (Голландия) блокировали устье Шельды, Антверпен пережил длительный период трагического упадка, тянувшийся до Великой французской революции.

Вскоре после того как в Бельгию вошли войска республиканской Франции, Конвент декретировал свободу судоходства по Шельде. 5 ноября 1792 года генерал Лябурдоне объявил об этом в Антверпене. Из Дюнкерка к устью реки вышла французская флотилия.

Все же, когда первый консул прибыл в Антверпен в 1803 году, город был в плачевном состоянии. В ратуше генерал Бонапарт говорил, что Антверпен "едва ли напоминает европейский город". "Мне показалось этим утром, что я в каком-то африканском городе. Все надо здесь делать заново: порт, набережные, доки.

Пора, наконец, использовать огромные преимущества города, расположенного между севером и югом, на великолепной и глубокой реке". Бонапарт, бывший тогда уже пожизненным консулом и без пяти минут императором, надеялся именно здесь создать форпост для высадки в Англию. Верфи и доки вскоре и в самом деле были заложены, выстроены новые набережные, но, к счастью для Антверпена, он не стяжал военной славы. Город с выгодой использовал честолюбивые планы Наполеона и постарался забыть о них как можно скорее. Единственная набережная, названная в честь француза, воздает должное не императору, но просветителю - Кристофу Плантэну. И это вполне справедливо: немного найдется потомственных антверпенцев, кто так любил бы этот город и так много сделал для его славы, как этот выходец из Турени.

Дом Плантэна. Внутренний дворик

Судьба его неотделима от Антверпена, как и судьба Рубенса. Он любил этот город, свою новую родину, преданно и нежно: "Те, кто плавает и путешествует, чтобы познать вселенную, могут обрести всю вселенную в Антверпене". Этот дистих Плантэна, где он с наивной и трогательной философичностью рифмует "Анвэр" (Антверпен) и "Юнивер" (вселенная), стал чуть ли не девизом города. В молодости он был искуснейшим мастером переплетного дела, но нелепая случайность сделала его на всю жизнь калекой: Плантэн имел неосторожность выйти из дому после комендантского часа и был ранен ударом рапиры наемного убийцы, в темноте принявшего робкого ремесленника за объект своих профессиональных интересов. Плантэн не пал духом, занялся книгопечатанием. Редкостный вкус, приверженность делу быстро создали ему репутацию, которая никем не могла быть уже поколеблена. Филипп II предоставил ему исключительное право печатать и издавать библии и молитвенники для Испании и Фландрии. Из печатни Плантэна выходили не только книги на разных языках (им была издана знаменитая Библия-полиглот, с греческим, древне-еврейским, сирийским текстами), но и географические карты, планы, наконец, гравюры. Верный своему девизу "Труд и постоянство", создал он одну из тех украшавших эпоху мастерских, где труд ремесленников был возведен до настоящего художества. В эпоху, когда книги были редкостью, дом Плантэна стал для просвещенных антверпенцев "обителью мысли и знаний", как говаривали в пору, когда еще не боялись пышных выражений. В доме Плантэна на Пятничной площади (на которой сейчас устраиваются шумные, безалаберные, совершенно нелепые аукционы, где продаются вещи настолько неожиданные, что диву даешься, как на них отыскивается покупатель) сохранились не только книги, комнаты, но, чудится, самый воздух старого Антверпена. Дух богатого интеллигентного буржуазного дома не просто сохранился здесь, но словно сгустился, стал эссенцией эпохи и порожденных ею характеров. Трудно найти что-нибудь более "антверпенское", чем этот атласно ухоженный газон с коралловыми и розовыми клумбами, окруженный серебристо-черными стенами внутреннего двора, чем эти комнаты в тисненной темным золотом коже, в деревянных панелях, над которыми - десятки драгоценных гравюр и картин, чем эти шкафы с тяжелыми томами ин-фолио, чем, наконец, печатня со станками, прессами, многочисленными наборными кассами.

Дом Плантэна. Мастерская шрифтов

За длительный период, который можно было бы назвать эпохой "династии Плантэна", дом стал хранилищем картин, едва ли не богатейшим в Антверпене, не говоря уже об удивительной библиотеке, о китайском и японском фарфоре, о редкостных гобеленах. Сам Рубенс делал для издаваемых здесь книг рисунки украшений и виньеток, многие из которых и сейчас можно видеть в комнатах особняка. Зять Плантэна Моренторф (известный более под именем "Моретус") наследовал его дело в 1589 году и продолжал его с тщанием и неизменным успехом, пользуясь дружбой и уважением выдающихся людей своего времени. До сих пор в доме показывают комнату, где не раз останавливался знаменитый профессор Лувенского университета, филолог и эссеист Юст Липс, чьи книги печатались в типографии Плантэна - Моретуса. Здесь царит уверенность в несомненной ценности бытия и труда человеческих рук: портреты кисти Рубенса не отчуждены от будничного изящества наборных шрифтов. В этой атмосфере сосредоточенной и напряженной мысли, постоянно вдохновляемой соседством с высоким искусством - будь то резная мебель, статуэтки слоновой кости, картины или рисунки, - по сию пору ощутима "питательная среда", где создавались чудесные книги.

Лавка, расположенная в этом же доме, сохранилась в своем изначальном облике. Какие чувства вызывают старые прилавки, на которые облокачивались и Рубенс, и ван Дейк; сумеречный свет сквозь тусклые, чуть желтоватые стекла в частом переплетении рам, что придает лавке Плантэна оттенок какой-то сказочности, странной и радостной связи времен; и плантэновский печатный станок, на славу сделанный четыреста лет назад, способный и сейчас со старательным скрипом отпечатать плантэновским же шрифтом любой текст почти на любом языке.

Здесь, как нигде, ощутимы сплетения и связи антверпенской культуры, связи и временные, и пространственные, и просто человеческие; здесь видно, как много в искусстве старых Нидерландов литературных и ученых реминисценций, как пыл познания владел равно и художниками, и литераторами. Латынь была языком не только церковников, но и людей просвещенных, теософические споры были отражением споров философских, Библия ценилась не просто как источник божественной мудрости, но и как неисчерпаемый источник сюжетов, захватывающих, драматических, великолепных.

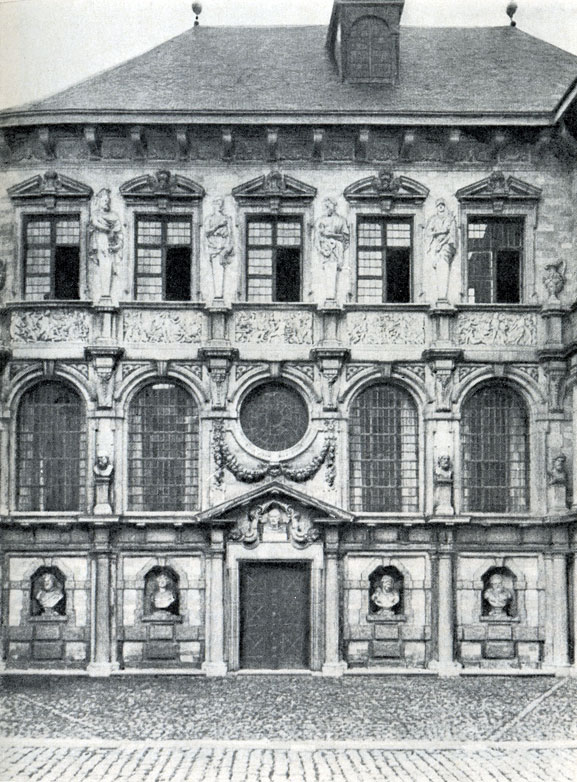

Легкий и вечный запах типографской краски смешивается с благородным запахом кожаных переплетов. Уютно потрескивают полы, ступени узких деревянных лестниц; темные балки невысоких потолков, дубовые панели оттеняют торжественный парад древних манускриптов - как бы корней плантэновского дела, и светлых, раскрытых в витринах печатных книжных страниц, титульных листов со знаменитой плантэновской маркой - рука, держащая компас и девиз "Труд и постоянство". И кажется глубоко символичным присутствие здесь большого и подробного, напечатанного Моретусом с деревянной доски плана Антверпена, даже не плана, а подробнейшего вида города с птичьего полета. План этот принадлежит Виржилю де Болонь, искуснейшему мастеру той поры. Тут воображение вновь возвращается на антверпенские улицы, улицы только что виденные, но обретшие утраченный ныне облик, и видно, как еще невелик был тогда огромный для своего времени город. (Левый берег, и сейчас лишь кое-где застроенный новыми кварталами и заводами, и вовсе был пуст). Вот он весь перед глазами - старый Антверпен, окруженный стенами, на месте которых тянутся теперь роскошные и скучные бульвары, с площадью Меир, занятой сплошь не магазинами, конторами и банками, как ныне, а патрицианскими особняками, и дом Рубенса, оказывается, был чуть ли не на краю города. И снова Рубенс овладевает воображением. Иная церковь или особняк известны лишь потому, что владеют хоть одним полотном его или хотя бы копией. Думал ли антверпенский бургомистр Рококс, любитель музыки и живописи, что роскошный его отель близ церкви св. Карла войдет со временем в туристские путеводители как "исторический дом друга Рубенса"! Он и вправду был меценатом и знатоком, и дом его богат прекрасными картинами, и все в нем, вплоть до чеканной посуды, шандалов, артистической отделки каминов и редкостных часов, дышит прихотливым, но строгим вкусом. А он лишь "друг Рубенса" - носитель титула куда более высокого, чем титул бургомистра.

Дом бургомистра Рококса. Вход

Но пора уже вернуться к Меиру, вновь пройти мимо его суетной витринной красоты, подняться туда, где мелькнула уже однажды табличка "Рубенсстраат". Однако нет нужды спешить, Рубенс всегда здесь, свидание с ним сладостно и неминуемо. Хорош по-своему беспокойный, наполненный и днем электрическими отблесками Меир, в ярких пятнах полосатых маркиз над витринами, со сдержанно-оживленной толпой, с возникающими в глубине то одного, то другого переулка видениями минувшего.

Прошлое, что так часто и живо напоминает о себе, близ Меира, отнюдь не всегда относится к золотому рубенсовскому веку. При всем искрящемся европеизме есть в Меире нечто чопорное, навсегда оставшееся от первых лет нынешнего столетия, то, что еще десять-пятнадцать лет назад воспринималось как старомодность, а сейчас превратилось в весьма чтимые черты определенного и уже ставшего историческим "духа начала века". Дух этот мерещится и в многочисленных фасадах чистейшего рисунка модерн, и в торжественности уцелевших кое-где, несмотря на натиск ослепляющих современных реклам, старых с золочеными витиеватыми буквами вывесок, в маленьких уютных ярко- желтых трамваях, бестрепетно пробирающихся между гудящими, переливающимися потоками всевозможных машин.

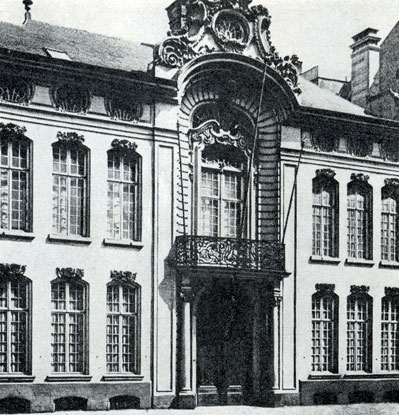

Здесь, на Меире, старое фламандское барокко сумело не только продержаться в немногих фасадах минувших веков, но и обрести новую, хотя и сильно трансформированную жизнь в эклектичных сооружениях нового времени: то в одном, то в другом здании мелькают аркады Возрождения, разорванные барочные фронтоны, пышная лепнина. И все это уживается с благородными фасадами XVIII столетия, что остаются словно скромными, чистейшего звучания камертонами в ликующей, суетной и привлекательной разноголосице Меира. И прежде всего, это особняк, называемый по традиции "Королевским дворцом", изящная, простая постройка в стиле Людовика XV, нежданный призрак французского рокайля среди коммерческой роскоши Меира. Архитектор Баурсшейдт выстроил этот отель для богатого и знатного антверпенца Яна Сустерна в 1745 году, и с тех пор это невысокое, всего в два этажа, здание из смуглого бентхаймского камня по правой стороне Меира-если идти от реки-стало лучшим украшением площади. Наполеон и Мария-Луиза, персидский шах, королева Виктория останавливались в бытность их в Антверпене именно здесь, что сильно льстило неутоленному тщеславию антверпенских монархистов, принося коронный блеск городу, так и не ставшему столицей, к великому огорчению его патриотов-роялистов. Тем не менее здание прозвали "Королевским дворцом". А наискосок от него - другое творение того же зодчего, так называемый "Австрийский дворец", отдавший свой респектабельный рокайль на службу одному из антверпенских банков.

В городе этом вообще трудно забыть о божестве, издавна чтимом здесь, на перекрестке мировых торговых путей, о Плутосе, боге богатства. Мировая биржа, мировой банк, мировая меняльная контора; среди роскошных, как бальный зал, витрин не всегда заметны небольшие окна ювелирных магазинов, где на затянутых черным бархатом планшетах прозрачно мерцают брильянты лучшей в мире-так по крайней мepe полагают антверпенцы-огранки. Железные шторы, электронная сигнализация защищают эти скромные витринки, в любой из которых лежит состояние, на которое можно купить дюжину могучих "боингов", как те, что со свистящим ревом то и дело врезаются в облака над Меиром. Этот золотой, брильянтовый блеск придал иным антверпенским зданиям какую-то лихорадочную, показную нарядность.

'Австрийский дворец'

В проеме улицы Двенадцати месяцев, выходящей на Меир, громоздится Биржа, нелепое и помпезное детище архитектурного безвременья. Уродливая претенциозность псевдоготических и псевдомавританских аркад смягчается смелостью и свободой инженерного расчета, четкой конструкцией, различимой за праздной декорацией. То было время (биржу закончили в начале семидесятых годов прошлого века), когда здания, возведенные на "ультрасовременных" каркасах кованого железа, еще рядились в чопорные завитушки под старину. И все же в этом здании с гербами бельгийских провинций, с огромным залом, увенчанным стеклянным потолком, с его галереями, железными фермами ощутимо присутствует некий стиль, атмосфера, выраженная если не безупречно с точки зрения вкуса, то уж во всяком случае недвусмысленно: это обитель людей, уверенных, что понятие красоты вполне исчерпывается размахом и количеством украшений. Будь биржа иной, ее архитектура показалась бы, возможно, лицемерной, хотя старая антверпенская биржа, судя по всему, отличалась истинной готической строгостью форм.

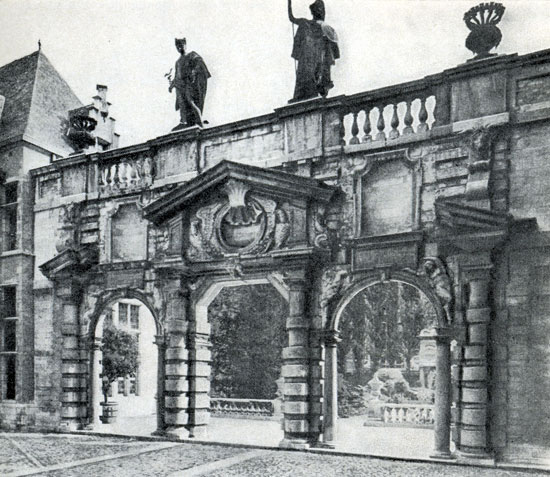

Дом Рубенса. Портик

Но вот он - угол Рубенсстраат, совсем рядом с "Королевским дворцом", несколько шагов направо, и опять Антверпен возвращается в семнадцатый век: в десяти минутах ходьбы от Меира можно вновь войти в мир Рубенса, столь ощутимый в соборе.

Воображение давно уже готово к этой встрече: само слово "Антверпен", огромные полотна собора, картины в музее, в комнатах Плантэна и Рококса, памятник на Зеленой площади, изобильное фламандское барокко, заполнившее город вплоть до украшений-подделок на железных колоннах биржи, барокко, словно сошедшее с рубенсовских холстов, весь этот пир причудливых красок и линий, подаренный художником своему городу, имена учеников его, давшие названия площадям и набережным, - все это было частью встречи с ним, живописцем, царедворцем, одним из самых знаменитых фламандцев.

Ему было тридцать три года, когда он, уже прославившийся написанными в Италии картинами и первыми антверпенскими холстами, приобрел небольшой болотистый участок на берегу у канала, на окраине города. Шел 1610 год. Художник только что женился на юной Изабелле Брандт; он писал "Снятие с креста". Жизнь многое ему подарила и еще больше обещала. Новый особняк должен был стать обителью, достойной и нынешней и грядущей славы.

Он сам сделал эскизы своего будущего дома, эскизы, напоминавшие фантастические декорации к новеллам Боккаччо или Сакетти. Дом, украшенный снаружи портиком в стиле итальянского Возрождения, был внутри совершенно фламандским домом,-так и письма его, написанные на отменном тосканском наречии, содержат мысли антверпенца. При этом нет в фасаде и портике ничего дилетантского, чрезмерно пышного; как и во всем, что делал Рубенс, он показал здесь себя мастером. Разумеется, ренессанс рубенсовского дома приправлен неизбежной долей барокко-глубоки ниши, прихотливы очертания карнизов, лепнина бросает густые, глубокие тени, но все это сковано чеканной точностью рисунка, гармонией целого, в котором чувствуется трезвый расчет художника, знающего и Витрувия, и Палладио. Есть потаенный смысл в скульптурных бюстах, украшающих ниши портика: в центре Минерва - богиня разума, по сторонам-сатир и муза. Художник приказал вырезать над входом строки Ювенала: "...самим божествам представь на решение выбор, Что подходяще для нас и полезно для нашего дела, Ибо взамен удовольствий дадут нам полезное боги. Мы ведь дороже богам, чем сами себе..." и с другой стороны: "Надо просить, чтобы ум был здравым в теле здоровом. Бодрого духа проси, что не знает страха пред смертью, Что почитает за дар природы предел своей жизни..."

Дом Рубенса. Фасад со стороны двора

Рассказывают, что, работая, Рубенс слушал чтение отрывков из Плутарха и Сенеки, и вправду, сами стены его дома уже насыщены античными реминисценциями. Творец огромных полотен, где теснятся персонажи, пышащие "бодрым духом" и "здоровыми телами", этот Лукулл живописи, восторгавшийся полнокровной плотью, смаковавший вкусы и запахи земли, был тонким и вдумчивым ценителем латинских авторов. Раблезианский аппетит к жизни, которым буквально сочатся его холсты, не мешал его склонности к размышлениям. Тэн писал о Рубенсе: "Как индийский бог на досуге, он дает исход своей плодовитости, создавая миры, и, начиная с его несравненных измятых и развевающихся пурпурных симарр и кончая снежной белизной тел или шелковистыми прядями белокурых волос, на его полотнах нет ни одного тона, который не ложился бы сам собой, доставляя наслаждение художнику". В этих, как и во многих других суждениях о Рубенсе, столько же блестящих наблюдений, сколько трюизмов. Можно ли отделить художника от человека? Здесь, в его доме,-едва ли. На портретах Рубенс часто кажется утомленным, задумчивым и - безо всякой позы - изящным, как бывают изящны люди независимые, остающиеся самими собой в любом окружении. Таким он чудится и здесь, у входа в свой дом, им задуманный и построенный. Что за нужда вспоминать, что лишь портик да небольшой павильон в саду сохранились нетронутыми временем, что весь дом с мастерской и жилыми комнатами-не более чем добросовестная реставрация. Но, к сожалению, это так, в конце XVIII столетия дом был почти полностью разрушен. В наш век несколько раз принимались за восстановление, но закончили его только в 1946 году. Однако ничто здесь не воспринимается искусственным; ни дом Плантэна, ни особняк бургомистра Рококса не затмевают своею неоспоримой подлинностью воссозданное из небытия жилище Рубенса. Ничто не оскорбляет глаз, большинство вещей подлинные, не говоря уже о картинах, книгах, редкостях, утвари - все это настоящее, рубенсовское.

Дом Рубенса. Столовая

В не слишком просторных комнатах, не пышно, но богато отделанных, все с тем же фламандским обилием тисненой кожи и темного блестящего дерева, мерещится художник, которого нелегко угадать в его картинах, человек, склонный к сосредоточенности, спокойной радости семейного очага, нежный отец, семьянин, находящий в сравнительно скромном, почти бюргерском существовании счастливое отрешение от неистовых часов работы. У себя дома Рубенс такой, каким видели его современники, но каким нелегко представить его тем, кто знает его по картинам.

С утра и до пяти часов вечера он работал; ничего не ценил он выше живописи, подчинил ей все свои привычки, приучил себя к воздержанности, так не свойственной его современникам фламандцам. Он не терпел роскошных кухонных запахов, любезных обонянию его сограждан, почти не пил вина. Точно так же не любил он карт, костей, весь пыл своей души он отдавал творчеству, не нуждаясь в суетных страстях.

Столовая дома в отблесках светлых изразцов, покрывающих пол простым и грациозным узором, напоминает интерьеры на полотнах старых нидерландцев: фаянсовые тарелки на камине, массивный стол, медная люстра, рассыпающая нежданно тонкие узоры вокруг начищенного золотистого тяжелого, как гиря, шара. (Совсем такая же люстра изображена в портрете Арнольфини кисти ван Эйка. В на диво сработанной, и тяжелой, и невесомой одновременно рубенсовской люстре вновь ощущается связь времен.) И в ней, и в поставцах, и в пейзаже Антверпена над камином, и в шелковистой переливчатой скатерти, и в этой череде небольших комнат, в неярком свете, падающем сквозь частый переплет окон, живет ощущение покоя, нидерландской неторопливой уверенности.

Но нельзя здесь забыть, что все вокруг-мир артиста, человека, ни на миг не расстающегося с искусством. Разумеется, знаменитый в свое время Кабинет искусств, восстановленный ныне со всей возможной тщательностью, сохранил скорее былую атмосферу, нежели былое богатство. Опись находившихся там сокровищ, составленная после смерти художника, включает картины Яна ван Эйка, Гуго ван дер Гуса, Брейгеля, Рафаэля, Тициана, Веронезе, холсты знаменитых современников Рубенса, античные мраморы. (Нельзя и помыслить, что все эти картины могли поместиться на стенах небольшой сравнительно комнаты.) Какие, должно быть, проводил здесь часы художник, перебирая холсты, рисунки, поднося их вот к этим окнам.

Ощущение реальности былого не покидает здесь человека, быть может, именно потому, что тщательность реставрации не претендует на абсолютную иллюзию: это не подделка, но вновь построенный дом Рубенса. Все, что было возможно собрать в Бельгии и за ее пределами, свозили в Антверпен, где возводился по сохранившимся гравюрам, картинам и чертежам дом художника. Он был открыт в первый послевоенный год, но коллекция картин, скульптур, старинной мебели продолжала расти: сюда были переданы холсты из музея Плантэна, из Музея изящных искусств, Археологического музея, из многих частных собраний, даже из Государственного музея в Амстердаме. Многое сейчас не похоже на былое: тут же в Кабинете искусств висит картина Франкена, с педантичной точностью воспроизводящая интерьер, каким он был при жизни Рубенса. И наше воображение вольно заполнять те необратимые пустоты, те потери, о которых здесь говорится с достоинством и откровенностью.

Порой дом воспринимается просто как оправа подлинных реликвий, порой и как живой, радостный мираж минувшего. Есть несомненная разница между общей вполне достоверной атмосферой дома и спальней, "в которой скончался Рубенс". Но когда среди всей этой, большей частью и в самом деле относящейся к рубенсовской эпохе, утвари появляется вещь, действительно и несомненно принадлежавшая художнику, все окружающее начинает казаться лишь ее бледным, хотя и достоверным отражением. Таково знаменитое кресло старейшины гильдии св. Луки, которым почтили Рубенса его коллеги и сограждане, кресло, в котором и в самом деле отдыхал художник. Но еще более драгоценной реликвией кажется вид из окна спальни, ведь именно такими были двор и портик, когда больной, умирающий живописец - пусть не через это окно, но с этой же самой точки зрения - видел ворота, видел последних гостей, что приходили проститься с ним, видел уже зеленый газон, ранние цветы: он умер в самом конце мая.

Но главное, конечно, это ателье Рубенса. Оно захватывает почитателей не подлинностью, но возможностью воочию представить себе обстановку, в которой созидались рубенсовские картины. Ведь они именно "созидались", "сотворялись", нечто неистовое, подобное силам природы, чудится у истоков этих гигантских, вдохновенных полотен: кипение фантазии, неустанное напряжение. За полотнами, подписанными именем Рубенса, часто стоял не только его труд, но и труд его учеников. Мастер не делал из этого секрета, он работал как учитель среди достойных его подмастерьев, они заражались его замыслами и, многое отдавая ему, еще больше от него брали. Нет, он не зарабатывал славу чужими руками, он научил их-ван Дейка, Снейдерса, Иорданса - зарабатывать свою собственную славу.

Вот она - знаменитая мастерская, ее воскрешенный из небытия образ. Знатные гости и заказчики подымались обычно на хоры и, опершись на резной деревянный барьер, рассматривали огромные холсты, залитые светом, падающим из высоких окон. Светлые стены, потолок черно-золотистого дерева, черный мраморный камин, чудом сохранившийся с рубенсовской поры в многократно перестраивавшемся доме. Мастерская чужда даже той, сдержанной, в конечном счете, роскоши, что отличает весь особняк, почти пусты ее стены, украшенные сейчас немногими картинами. И это молчание зала, где роскошью безудержной и единственной было искусство, быть может, именно в силу печальной, элегической своей пустоты, заставляет особенно волноваться тех, кто тщится вообразить труды и дни хозяина мастерской.

Здесь, чуть левее раннего рубенсовского "Благовещения", видна в стене узкая, но на удивление высокая дверь, специально приспособленная для того, чтобы через нее удобно было выносить оконченные картины. Как часто приходилось ее открывать! И готовые холсты, еще недавно получившие последние удары кисти мастера, придавшие истинный блеск и артистизм подготовленной учениками картине, бережно выносились на улицу, чтобы украсить еще одну церковь, еще один дворец, а уже шла работа над новыми холстами. Рубенс набрасывал эскизы, просматривал свежие оттиски гравюр со своих картин, исправлял сделанное помощниками и учениками, делал завершающие мазки на еще одном готовом полотне, писал портреты, писал еще что-то для себя, не на заказ, то, что было необходимо и важно только для него. Вел изысканные беседы со знатными гостями, говорил по-итальянски, по-испански и по-фламандски. Был терпелив и добр, выслушивал и пустую болтовню, и робкие просьбы. И потом усталый, с пылающей головой, выходил вот через эту маленькую дверь в сад, вскакивал на лошадь и, миновав улочку Ваартсстраат (которая называется теперь его именем), уезжал далеко, в вечереющие польдеры, один.

И он успевал еще писать письма, прекрасные и умные письма, сочинял трактаты, ласкал детей, говорил с друзьями, много читал. Можно поверить, что он произнес как-то те слова, которые запомнились его друзьям: "Не о том речь, чтобы жить долго, но о том, чтобы жить хорошо". Он не уставал любить жизнь, восхищаться ею. Все кажется естественным в его судьбе: и поздняя любовь к шестнадцатилетней красавице Елене Фоурман, и его путешествия, и дипломатические победы. И из всего он извлекал главное - то, что приходится назвать давно стершимся, но бесспорным по отношению к Рубенсу словом: вдохновение. Редко кто из художников так умел жить в своих холстах, как Рубенс, но почувствовать это в полной мере возможно, наверное, только в Антверпене, в рубенсовском саду, в стенах его дома. Здесь художник виден во всей своей неожиданной сложности, в умении соединять трезвую сосредоточенность фламандского бюргера, пылкость неутомимого живописца, ясный и тонкий ум просвещенного интеллигента и эту одержимость гения, так вдохновлявшую Делакруа: "Надо видеть Рубенса, надо Рубенсом проникнуться, надо Рубенса копировать, ибо Рубенс - бог. . ."

Видимо, в последние годы жизни художник и впрямь сознавал себя демиургом, "творящим миры". Если войти под стрельчатые своды церкви св. Якова, что расположена неподалеку от рубенсовского дома, не разглядывая пока это торжественное и благородное сооружение, то можно вновь и уже последний раз встретиться с Рубенсом у порога его гробницы.

Здесь, в церкви, которая называется по-фламандски Синт- Якобскерк, находился фамильный склеп семьи Фоурман, и сюда перенесли тело Рубенса вечером 30 мая 1640 года, через несколько часов после смерти. Через два года прах художника был погребен в капелле в нескольких шагах от склепа. Алтарь белого и черного мрамора, украшенный наверху статуей скорбящей богоматери, вывезенной, как говорят, Рубенсом из Италии, высечен Файдхербом, учеником художника. И в обрамлении этого мраморного портала-удивительная картина, странный и гордый живописный реквием, написанный Рубенсом незадолго до смерти, в "торжественные часы отдыха от трудов", как прекрасно сказал Фромантен.

"Святой Георгий" - картина, не имеющая аналогий в истории искусства (быть может, лишь Курбе в "Ателье художника" повторил в какой-то мере идею Рубенса). Рубенс написал тех, кого любил, тех, кому был обязан жизнью: деда, отца. Написал обеих жен на одном холсте - в этом чудится мудрая простота подходящего к концу своего пути человека, давно узнавшего цену пустым условностям. Написал младшего сына.

И написал самого себя.

П.-П. Рубенс. Св. Георгий. Фрагмент

В традиционном образе закованного в доспехи святого Георгия он создал смятенный, далекий от всяких традиций автопортрет. Само изображение святого Георгия не юным воином, а зрелым человеком ломает привычные каноны. Святой Георгий - Рубенс входит в картину тяжелым, усталым, но непреклонным шагом, словно завершая крестный путь по земле. Он один чужд миру, который сам создал в картине, миру спокойному и безмятежному, он высоко вздымает знамя, и взгляд его устремлен в ему одному видимые печальные дали, темные с сединой волосы растрепаны ветром. Конечно, человек XX века склонен придавать излишнюю значительность картинам, написанным, быть может, без желания выразить противоречивые сложные мысли. Но здесь, в молчании капеллы-склепа, где ледяной мрамор дарит особую пылкость краскам, памятуя, что именно эту картину завещал Рубенс поместить над своей гробницей, трудно отделаться от желания отыскать потаенный смысл в мерцающем пышными соцветиями полотне, в темных доспехах седеющего рыцаря, продолжающего свой вечный путь мимо людей, которых он любил.

О них давно забыли. Прекрасная Мария Магдалина, в образе которой Рубенс - в который раз - обессмертил черты нежно любимой Елены Фоурман, лишь на холсте осталась столь же юной и верной. Она предпочла новый брак почетному вдовству. Забыт и отец художника, блестящий юрист, славный не только ученостью, но и любовными победами. Все они остались лишь потому, что их изобразил Рубенс. "Не только в век свой, но навечно удостоился славы Апеллеса" - написано торжественной латынью на могильной плите.

Антверпен прекрасен тем, что в нем можно на каждом углу встретиться с Рубенсом. А расстаться с ним - негде.

Покинув капеллу Рубенса и направляясь к выходу из собора св. Якова, можно вновь вернуться к юности художника, увидев картину его учителя Ван-Ноорта - "Чудо со статиром". Да и вся эта церковь с многочисленными картинами и статуями, принадлежащими современникам и ученикам Рубенса, ее строгие стрельчатые аркады, то здесь, то там загроможденные неистовым сверканием позолоченной лепнины более молодых, барочных капелл, кафедр, все эти дворцово-великолепные светильники, оклады, игривые мраморные статуи в пестром свете готических витражей - все это тоже рубенсовский мир. Трудно привыкнуть к мысли, что это здание - не только гробница Рубенса, но и одно из самых знаменитых сооружений Антверпена. Надо выйти вновь на площадь св. Якова, отойти на сотню шагов, чтобы полностью оценить эту церковь, возможно, самую строгую и торжественную из всех антверпенских церквей. Особенно хороша она сбоку, со стороны Новой улицы, откуда превосходно виден и ощутим мерный ритм ее спокойного фасада, величавость незавершенных башен, череда высоких, почти достигающих крыши окон в плетении готических переплетов. И хотя церковь строило несколько поколений зодчих, хотя в ней можно найти не только детали "пламенеющего стиля", но и черты Возрождения, она обладает естественным достоинством единым дыханием созданного сооружения. И, пожалуй, трудно представить себе более достойную гробницу для Рубенса, чем это суровое здание, под сводами которого осталась картина "Святой Георгий", в неувядаемом сиянии синих, алых и черно-серебряных тонов.

Дотошный любитель старины, поставивший своей целью обследовать все любопытные церкви Антверпена, рискует слишком много увидеть, слишком мало при этом узнав и еще меньше запомнив. Все же едва ли возможно миновать все то, что предлагает неистощимый Антверпен даже там, где знаменитейшие памятники способны, кажется, затмить все остальные впечатления. В каменном лабиринте не сразу сыщешь маленькую Бургундскую капеллу, что притаилась во дворе заурядного дома. А между тем

|эта капелла - реликвия некогда великолепного особняка камергера и советника Карла V Яна ван Имерзееле, сына маркграфа антверпенского. После тесноты скучных домов, за узким проходом, густо заросшим плющом, открывается вдруг маленький, почти игрушечный архитектурный шедевр-внутри капелла покрыта тончайшей росписью, напоминающей своей рафинированной точностью готические миниатюры. Диковинные птицы среди ветвей, отягченных экзотическими плодами, гербы Бургундии и Римской империи, вензеля эрцгерцога австрийского Филиппа Красивого и Хуаны Кастильской прихотливо сплетены с фантастическими орнаментами. И все это в отсветах лучей солнца, проникающих сюда сквозь разноцветные, уже потухающие от времени витражи...

Опьянив любопытных нескончаемым потоком больших или незначительных открытий, Антверпен способен отвлечь их от главного, от ощущения города целиком. И надо найти в себе силы не потеряться в потоке пленительных мелочей.

Порой обыденные парадоксы помогают воспринять неделимость минувшего и настоящего, жизнеспособность старины. В двух шагах от Бургундской капеллы - прелестная готическая капелла Николаса, построенная, как говорят, для корпорации галантерейщиков, по планам Аппельмана - одного из создателей собора. Маленькая, но суровых и простых очертаний капелла, казалось бы, неразрывно связана с прошлым. Но, оказывается, сейчас там дает представление кукольный театр, что, естественно, шокирует многих любителей старины, хотя искусство марионеток в равной степени принадлежит и древней Фландрии и сегодняшней Бельгии. Кажется нигде, как в этой стране, не любят так кукол-больших, даже огромных, что принимают непременное участие в праздничных процессиях, и маленьких, и средних. В Антверпене даже есть кукольный музей - неподалеку от Бойни. Но здесь, на Николасплаатс, рядом с часовней, где пляшут и поют марионетки, за темной аркой открывается вход в известное на весь город место - крошечную площадь и кафе - этакий антверпенский Монмартр, где встречаются художники, артисты, музыканты и, разумеется, те, кто притворяется ими. В этом что-то от странных улыбок, или гримас, или просто мимолетных выражений города.

Церковь св. Карла Борромео

Лик города - хоть и принято определять его архитектуру как барочную--выражается в спокойном, иногда тонком, иногда забавном сосуществовании эпох и стилей: барочные, ренессансные, готические фасады разделены то долгими, то мгновенными цезурами безликих доходных домов. И эта смесь становится все острее к центру, когда рядом со скучными зданиями прошлого столетия внезапно вырастают многоэтажные дома, а потом и небоскреб в двадцать четыре этажа, предмет особой гордости антверпенцев, поскольку это первый в Европе небоскреб.

В нашем веке в Антверпене строили много и нередко очень удачно; характер города, однако, изменился мало. Та его часть, которая окружает старый "готическо-барочный" центр, определяется по-прежнему типичными зданиями конца минувшего столетия. И даже сам знаменитый небоскреб, законченный постройкой в 1930 году, при всей своей строгой функциональности, сохранил стилистическую связь с XIX веком. С какой-то неторопливой постепенностью подымается к облакам небоскреб. Окна разделены широкими простенками, эффектно профилированные стены кажутся толстыми, как в романских церквах, точный инженерный расчет скромно прячется в основательной, какой-то даже старомодной пластике здания.

Многие дома, построенные если и не в старом центре, то в непосредственной от него близости, зрительно не выделяются из общей массы, создающей скромную раму прославленным памятникам архитектуры. Прием контраста-дерзкого сопоставления ультрасовременных форм с древними зданиями (как делают, например, в Лондоне и Риме) - не занимает антверпенских зодчих.

И когда уже не в первый раз прохожий возвращается из средневековья в сегодняшний город, вновь слышит тяжкое и холодное дыхание реки, происходит еще одна встреча, встреча со статуей, которая нелегко и не сразу входит в сознание человека, чье воображение захвачено и порабощено великолепным городом Рубенса.

На Сейкерей, близ набережной, стоит статуя, известная по множеству отливков: "Грузчик" Константэна Менье (1905). Но здесь он - дома. На бронзовой одежде стынут капли льдистого дождя, как на обычной одежде грузчиков; как за плечами живых докеров, висит смешанный с дымом туман; он слышит крики чаек, тоскливые, как пароходные гудки, лязг лебедок, шарканье тяжелых башмаков по мостовой. Не было бы натяжкой сказать, что мимо него проходят его родные братья - антверпенские докеры, но слишком уж на поверхности лежит это сходство; что-то гораздо более глубокое ощутимо в бронзовой фигуре, в ее нерасторжимой связи с течением антверпенской жизни. Удивительно то, что "Грузчик" не чужд и старому барочному Антверпену, его нервному ритму, где напряжение неспокойных архитектурных форм соседствует и сочетается с непринужденным изяществом, где обыденный повседневный и очень нелегкий труд существует на фоне прекрасных старинных набережных. Статуя вырастает из городской земли; достоинство усталости, естественная непринужденность человека, умеющего быть самим собою, - все это нашло пластическую реализацию в работе Менье.

Скульптор писал о рабочих Боринажа: "Я был поражен этой дикой и трагической красотой. Огромное сострадание охватило меня". Позднее он говорил: "Сострадание, оно приходит впоследствии, но классическая красота этих движений! Я не обращаю внимания на детали. Не обращаю внимания на повседневную сторону быта. Например, одежда, она для меня совсем исчезает в впечатлении общего. То, что я мог увидеть как мелкое явление, я рассматриваю, всегда приподымая его".

'Первый в Европе небоскреб'

В сострадании Менье нет снисхождения, скульптура антверпенского грузчика налита тяжелой, утомленной, но не исчерпанной силой, чуть неуклюже поставленные ноги вросли в землю, однако упругие пружинящие линии ног, торса и рук образуют столь ясную и уравновешенную конструкцию, что классическая красота мускулистого тела отчетливо проступает за угловатостью движений. И чудится, когда обходишь скульптуру вокруг, что взгляд грузчика подвижен, что фигура чуть поворачивается, настолько мастерски развернута она в пространстве.

К. Менье. Грузчик

А ведь Антверпен избалован скульптурой, и не только старинной. На окраине города в чудесном большом саду с пушистыми купами деревьев, лужайками, ручьями в 1950 году открыли крупнейший в Европе музей скульптуры на открытом воздухе-Мидделхейм. В нем проводятся биеннале, но он стяжал себе славу не столько этими, далеко не всегда удачными выставками, но отменной коллекцией современной скульптуры от Родена до наших дней. Бронза, гранит, черные, серебристо-оливковые или темно-золотые силуэты знакомых скульптур оживают заново на ярком фоне травы и листвы деревьев, им вольно дышится здесь, под изменчивым светом северного неба, когда от движения облаков, от времени дня они открываются вновь и вновь - в ином освещении, то с более резкими, то с прозрачными тенями. Отливок с "Грузчика" Менье есть и там, в Мидделхейме, и там он занимает место особенное, будто обитатель реального Антверпена среди знаменитых, но все же слегка чужих гостей.

Где же все-таки более всего похож на самого себя удивительный город Антверпен? Дюреру, чтобы обозреть "Анторф", нужно было взобраться на колокольню Онзе-ливе-Враукерк. Люди нашего столетия чаще пользуются смотровой площадкой "первого в Европе небоскреба".

Как странно видеть собор сверху! Готические церкви не созданы для этого, они рассчитаны на почтительно поднятые к небу взгляды, их башни должны плыть в облаках - ведь ими люди минувших веков достигали небес. Есть что-то унизительное, нескромное в том, что люди смотрят на собор сверху вниз. Но он и так прекрасен. Его черные крыши образуют крест, окруженный серебряным ореолом омытых дождем контрфорсов, и светлая башня торжественно подымается над горизонтом. И вот опять знакомые башни и кровли - Бойня, приземистый отсюда сверху Стен, дальше за рядом острых крыш пестрый бордюр из пароходов и Шельда, кажущаяся зеркально неподвижной. И за нею зеленая низина с пятнами новых прозрачных кварталов, и опять газгольдеры, и трубы за дальней излучиной реки, и где-то там, совсем далеко, - море.

На том берегу, отделенный от старого города лишенной мостов рекою, тоже-Антверпен: просторные улицы между светлых в сплошном стекле многоэтажных билдингов; будущий город возникает на равнине, еще зеленой и пустой. Здания красивы, удобны, они - реальная плоть города, но в них неощутима его душа. Эти кварталы могли бы быть повсюду в Европе. И словно понимая свою непричастность к истории, новые дома отступили далеко - за Шельду.