Гент

Гент

Гент появляется внезапно.

Над окаймляющими шоссе рощами, над примелькавшимися гербами бензиновых компаний "Шеврон" или "Шелл", над чередой реклам и крышами стерильно ухоженных домиков властно возникает грозный силуэт беффруа - вечевой башни.

Она еще очень далеко, еще скрыты маревом ее суровые очертания, еще трудно угадать ее размеры, но ее присутствие в банальном пейзаже заставляет чувствовать приближение иного мира, свободного от сиюминутной пустяковой суеты. Точно копье часового, охраняет беффруа этот "иной мир", насыщенный эхом минувшего. Разумеется, гентский старожил, возвращающийся домой после недолгой отлучки, видит в беффруа лишь знак близости к дому, маяк обыденности; люди спешат домой или к неоновым вывескам "синэ", равнодушно минуя молчаливые громады башен и графского замка. Но у того, кто приезжает в Гент, чтобы встретиться со старой его культурой, невольно возникает волнение при первом появлении дозорной башни - стража и ока города, символа его свободы и вечной тревоги за нее. Сколько раз колокола беффруа возвещали о бедах и радостях, сколько раз бил там тревогу набат, сколько крови лилось по улицам, сколько мертвых тел уносили Лис и Шельда и каналы, что рассекают город.

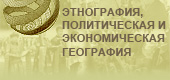

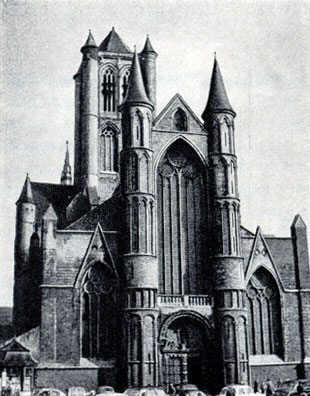

Старый город обступает путника неожиданно, сразу. Еще несколько минут назад была просто Бельгия, обычный фламандский пейзаж. Потом появилась дозорная башня, мелькнуло несколько окраинных улочек, и вот торжественное молчание древних камней окружило вас со всех сторон. Уже не на горизонте, а в небе, в пьянящей высоте плывет острый шпиль беффруа, чтобы увидеть его, надо закинуть голову, смотреть прямо вверх, и тогда начинает казаться, что облака неподвижны, а золоченый дракон, выкованный шесть столетий назад и ставший флюгером беффруа, летит им навстречу. И нет нужды идти в поисках новых впечатлений, достаточно одного движения взгляда, и они сами уже теснятся вокруг. Тут же рядом за остроконечной беффруа - четырехугольная башня собора св. Бавона, название которого напоминает о близкой встрече с "Гентским алтарем" великого ван Эйка, и аркады ратуши, а чуть поодаль, ближе к набережной Лиса, тяжелый силуэт старейшей церкви св. Николаса.

Центр города: церковь св. Николая, беффруа, собор св. Бавона

Центр города. Вид от набережной Лиса

В густую смесь уличных ароматов вплетается пронзительный, холодный и терпкий запах гентских каналов и рек, с незапамятных времен отравленных сточными водами текстильных мастерских. А вода здесь повсюду: в Генте сливаются Лис и Шельда (возможно, что и само название города происходит от латинского слова "ганда"-слияние), в нем множество каналов, он стоит на двадцати трех островах и более шестидесяти мостов соединяют их между собою. Мутная, с жирным блеском вода источает запах, который только жители Гента, безмятежно гуляющие по набережным, способны не замечать. Этот гнилостный дух несет в себе некоторый оттенок вечности, им дышали гентские сукноделы много столетий подряд, им отравлялись многие поколения рабочих, в этом холодном чаду рождался тяжкий, непрощающий гнев бедняков.

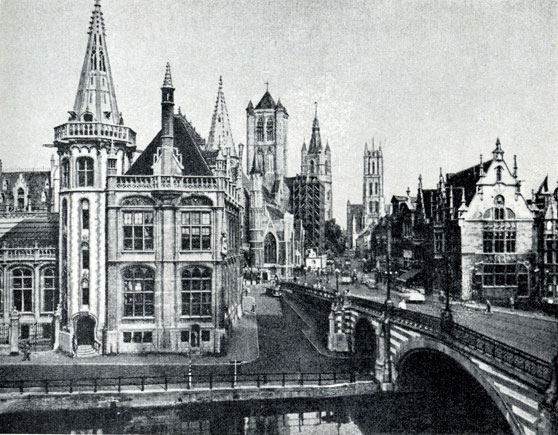

На набережной Лиса

В нескольких десятках шагов от беффруа узкий, извилистый Лис открывается взгляду. Здесь, на маленьком мосту, соединяющем набережную Трав с набережной Зерна, где впереди видны башни св. Николаса, и беффруа, и св. Бавона, где рядом прямо из воды подымаются заросшие травой и тиной устои церкви св. Михаила, где за темным многоцветьем гильдейских домов виднеется угловатая громада Замка, можно и впрямь почувствовать себя в сердце Гента, а стало быть, и в сердце Старой Фландрии.

Вне времени и словно вне истории-только тусклая вода Лиса. И цветы, что с незапамятной поры были славой Гента и принесли ему имя "Города цветов".

На железных перилах, ограждающих набережную на всем ее протяжении, подвешены ящики с землей, в которых до поздней осени цветут яркие цветы всех оттенков и пород. Цветы эти так досмотрены, так аккуратно политы и ухожены, так заботливо взрыхлена земля, как бывает только на балконах влюбленных в свое дело садоводов. Парящие над землей душистые клумбы тянутся пестрым бордюром над рекой, легкий их аромат словно сдерживает тяжелые запахи, подымающиеся от воды, а яркие и простые их краски подчеркивают благородную сумрачность древних домов.

Середина XVI века, конец XVII, самое начало XVIII! Но время объединило своими дымчатыми оттенками череду гильдейских домов. Издали они кажутся одним куском уже выцветшей каменной парчи, отливающей то темным золотом, то сталью, то серебряной чернью под бледным фламандским небом, их отражения чуть вздрагивают в мутной спокойной воде.

Набережная Трав

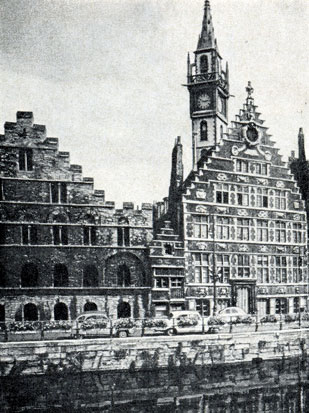

Тончайший филигранный рисунок каждой детали, каждого завитка на фасаде, каждого цветка и перил сочетается с ощущением литого, нерасторжимого единства, как бывает на холстах мастеров нидерландского возрождения. Но и каждый дом здесь достоин восхищения.

Нужны, наверное, не минуты, а долгие часы сосредоточенного и спокойного созерцания, чтобы оценить ювелирную отделку фасада знаменитого Дома корпорации лодочников. Пепельно-желтоватый со светло-серой крышей и высокими трубами темного кирпича, он кажется вычеканенным, как небывалых размеров украшение. Рисунок этажей чем выше, тем становится все более изысканным и завершается причудливой и запутанной орнаментикой на фронтоне. Рядом другой дом, с фасадом еще готических очертаний, но с пышными барочными украшениями на графитно-серой стене - Дом весовщиков зерна, за ним дом-карлик-в один этаж и одно окно, но тоже с крохотным уступчатым готическим фронтоном. А дальше -навсегда пропитанный пылью, словно ослепший от времени фасад склада, построенного без малого восемьсот лет назад. Даже привыкшие к старине жители Гента с почтением говорят об этом здании, построенном около 1200 года при Балдуине IX, племяннике Филиппа Эльзасского, в годы, когда и сам замок был совсем новым, только что законченным сооружением.

Редчайший во Фландрии памятник романского зодчества - от той эпохи ведь почти не сохранилось жилых домов или иных бытовых строений, - он кажется старцем среди старцев, от него веет чем-то не просто древним, но варварским, примитивным, язычески простым: глухие, толстые, как в крепости, стены, округлые, на бойницы похожие окна, прямоугольные уступы фронтона, гладкий камень, не знающий украшений, кроме узоров, нанесенных дождем или ветром.

Здесь ощутим подлинный возраст Гента, истоки его судьбы, его истории. Здесь обретает плоть старинное понятие, сохранившееся в латинских хрониках, которым обозначили первые фландрские города: "emporia" (склады) или "portus" (пристань). Издревле богатая торговля велась на берегах Шельды и Лиса; у их слияния, близ аббатств св. Бавона и св. Петра, выросли лавки, склады, мастерские, меняльные конторы, пристани, рынки. Тогда, в VII веке, и появился город Гент, будущая столица Фландрии.

Дома корпораций на набережной Трав

Когда Филипп Эльзасский вернулся из крестового похода, он стал строить новый замок, чтобы "укротить гордыню горожан": стало быть, гордыня эта не давала покоя фландрским владетелям уже на заре нашего тысячелетия. Здесь разгадка и корни драматической истории Гента: феодалы и бюргеры, их кровавая борьба, стремительно и неумолимо торопившая ход истории, прогресс страны. С начала XII столетия графам приходилось считаться с требованиями горожан, и неосмотрительные владетели, забывавшие о предоставленных ими вольностях, не раз платились за это короной, а то и жизнью.

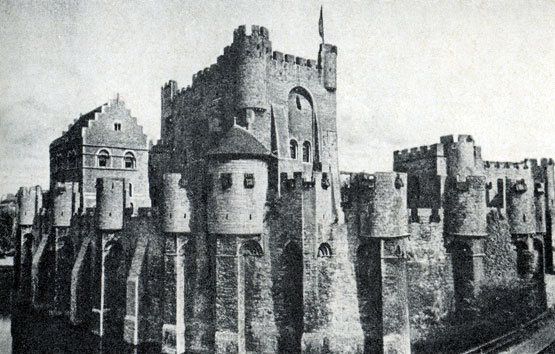

Чем ближе к замку, тем отчетливее рисуются его очертания, и становится видно множество бастионов, башен - он обрастал ими с течением времени. Зловещим видением встает громада замка, прямо из воды подымаются крутые стены, башни, почти лишенные окон. Могучие контрфорсы сдерживают непомерную тяжесть стен, словно оседающих к земле, а над ними впивается тупыми зубцами в низкие облака глухая, подавляющая своей чудовищной величиной башня-донжон, жилище графа и его последнее убежище.

Дома корпораций на набережной Трав

Графский замок - "гравенкастел" стоит на фундаменте древней крепости, возведенной еще Балдуином Железная Рука, и камням, что лежат в его основании, пошла уже вторая тысяча лет. Да и нынешний замок, построенный в 1180 году Филиппом Эльзасским, одна из старейших цитаделей Европы.

Набережная Трав ночью

Фронтон дома на набережной Трав

Войти в замок можно с площади, где над воротами в толще въездной башни прорезан крест - память о походах Филиппа в святые земли. Да и весь замок повторяет в известной мере архитектуру крепостей, что строили крестоносцы в Сирии и Палестине. Заботы реставраторов избавили замок от нелепых пристроек и переделок: в свое время драматическая его история чуть не кончилась водевилем - в нем, с тех пор как феодальные крепости отжили свое, устраивались мастерские, лавки, а в зале стражи-даже кабачок. Ныне же здесь царит спокойствие, достойное грозной обители фландрских графов. В галереях и коридорах стены источают многовековой могильный холод. Камни, из которых сложены они, вблизи оказываются циклопических размеров, будто строили замок не обычные смертные. Многие комнаты похожи на темницы - глухие каменные ямы, почти лишенные света. В самом деле, как и все на свете замки, эта цитадель не раз служила тюрьмой. И, как все тюрьмы, гордится длинным списком именитых узников, в числе которых и адмирал Гаспар Колиньи, вождь французских протестантов, заточенный сюда в 1557 году. С каким-то неприятным сладострастием демонстрируются здесь бесчисленные орудия пыток и специальные инструкции для судей и палачей: как именно и в каких пределах целесообразно пользоваться ими. Жуток покой омертвевшего здания, в котором начисто остыла жизнь, и странны здесь пятна солнца, голоса людей...

Вот он, славный город Гент. С этой высоты, с донжона, смотрели на него владетели. Отсюда он виден из конца в конец. Тускло отсвечивает спокойная вода рек и каналов - длинные светлые полосы, перехваченные перемычками бесчисленных мостов; высокие крыши сливаются в колючую, беспокойную чащу - серый камень, серая или красная черепица, кирпичные трубы, башни, колокольни ржаво-пепельного пыльного оттенка. Не сразу можно разобраться в логике этой многосложной и чуть тревожной картины, но постепенно город оживает, столетия показывают свой лик, наполняя смыслом панораму Гента.

На горизонте, на чуть виднеющемся в дымке холме - аббатство св. Петра, а левее, за Шельдой,-св. Бавона: еще не было Гента, когда появились здесь предприимчивые и властные монахи. Едва можно разглядеть тысячелетней давности здания за новыми билдингами. Там, вдали, уже много современных построек. Но стоит опустить глаза, и старый город выступает в своем естественном, нерасторжимом единстве: прямо за Лисом открывается центральная площадь, где виден собор св. Бавона, и беффруа с суконными рядами у своего подножия, и старейшая в Европе гостиница "Кур Сен-Жорж", и чудесные гильдейские дома на набережной Трав, и те небольшие уютные площади, что по традиции до сих пор называют "рынками": Хлебный рынок, Овощной рынок, Масляный рынок, Льняной рынок.

Замок графов Фландрских

И Пятничный рынок. Площадь, прославленная во фландрской, да и всей европейской истории. С высоты замкового донжона этот небольшой прямоугольник с бронзовой статуей посредине выглядит особенно символично: на этой площади происходили самые драматические события в жизни Гента, в XIII столетии ставшего официальной столицей Фландрии.

Замок графов Фландрских

Издавна Пятничная площадь была местом, где собирались горожане в дни празднеств, восстаний, войн. Графы не чувствовали себя спокойно за каменными стенами замка, под защитой многочисленной дружины, когда звон колоколов беффруа сзывал жителей на вече, когда площадь рокотала смутным шумом голосов, освещаясь к ночи красными отблесками факелов. И графы поневоле чтили эту опасную, всегда готовую на грозные вспышки необузданного гнева силу, которую они и презирали, и ненавидели, и боялись. Им приходилось заигрывать с горожанами; на этой же самой Пятничной площади совершался обязательный церемониал, согласно хартии называемый "Радостным приемом", когда граф клялся "соблюдать и требовать соблюдения законов, привилегий и обычаев графства и города". Клятва не была пустыми словами, владетели знали, что за власть приходится платить и что в городе Генте эта плата высока. Впрочем, Гент пролил много крови, прежде чем феодалы убедились в неизбежности компромиссов. Нельзя, разумеется, сводить борьбу многих сил: городской бедноты, ремесленников, крупных промышленников - городского патрициата, мелкого дворянства и крупных феодалов, разделявшихся к тому же на сторонников Франции и приверженцев Англии, к простому столкновению графской власти с буржуазией. Но настало время, когда длительная вражда вылилась в настоящую и решительную войну не только против графской власти, но и против власти могущественного сюзерена - французского короля.

В центре Пятничной площади - бронзовая статуя Якоба ван Артевельде, легендарного гентского хофмана (Хофман (флам. hoofman)-капитан, один из начальников городского самоуправления.). Здесь, где теперь высится его бронзовое изваяние, Артевельде в драматические дни начала Столетней войны обращался к своим согражданам, уговаривая их вступить в союз с английским королем, чтобы получить вновь спасительную для сукноделов английскую шерсть, чтобы обрести окончательную независимость от "сторонников лилии". И потом здесь же, 26 января 1340 года, Эдуард III Английский был наречен французским королем и торжественно поклялся дать фламандским городам невиданные привилегии, военную защиту и гигантскую субсидию почти в полтора миллиона фунтов стерлингов.

Замок графов Фландрских

Известно, сколь непрочными оказались эти обещания; но когда король пировал с Артевельде в недавно покинутой графом гентской цитадели, и позже, когда французы терпели от Англии все новые поражения, слава и власть Артевельде неудержимо росли. Он стал олицетворением вольности фландрских городов, вождем и любимцем не только своих ближайших соратников, но и всех, кто хотел свободы Генту. И уже с тех пор, еще при жизни его, родился миф об Артевельде. Миф не менее реальный, чем сам гентский хофман.

Был подлинный Артевельде. Властолюбивый, отважный, расчетливый политик, тщеславный, увлекающийся и трезвый одновременно, умевший лавировать между интересами разных сословий и цехов. Он был убит спустя несколько лет после своего стремительного возвышения, когда возглавленный им бунт не дал желанного исхода, когда гнев народа, искусно направляемый его политическими противниками, обратился против него.

Но был и есть другой Якоб ван Артевельде. Герой сказаний и песен, спаситель родины, рыцарь, который, по словам Верхарна:

"...предвидел бунт, что в будущем блеснет, Как факел огненный, и рук могучих взлет В грядущем предвещал желанную свободу. Творил он чудеса - легенды в мире прозы..."

Панорама Гента

Этого не хватало порой суровой истории Гента: "легенды в мире прозы". Артевельде внес в жестокую борьбу сословий не только разумную отвагу и политическую прозорливость, но пыл и поэзию: он произносил речи, заставлявшие трепетать толпу, как равный говорил с королями, он отважился сжечь здесь вот, на Пятничной площади, папскую буллу, направленную против свобод Гента. И поэтому его имя, до сих пор произносимое в Генте с горделивым волнением, связано не только с историей города, но и с его душой. Потому посредственная статуя работы Винь- Квио кажется все же не лишней здесь, потому так парадоксальны ощущения путешественника в Генте, в этом городе, где трезвый покой многолетних богатств соседствует с неумирающим духом народных войн.

"Дома у стен дворца, близ городского вала, Укрыты в ваших тайниках Богатства в крепких сундуках, Что жадно, по грошам, провинция собрала... И все-таки, дома в плаще туманном лет, Хранит ваш облик величавый Остатки отшумевшей славы И древних доблестей едва заметный след".

Эти строки Верхарна как будто написаны о торжественной чопорности старых гентских гильдейских домов, о молчании богатых купеческих особняков, в которых угадывается все та же "легенда в мире прозы": даже сытое самодовольство умело придавать изящество своему жилищу, да и не было никогда покоя в городе Генте. Недолгие периоды умиротворения прерывались новыми потрясениями... Но это связано уже с иной эпохой. Уходя с Пятничной площади и оглядываясь на этот маленький клочок гентской земли, трудно не подивиться тому, как мало пространство, где свершилось так много событий: едва ли шире ста метров Пятничная площадь. Особенно тревожит она воображение в сумерки, когда становится будто еще теснее, когда стираются очертания домов, построенных большею частью много лет спустя после гибели Артевельде, и даже изысканнейший фасад Дома летящего оленя, возведенного в XVIII веке, может сойти за готическую постройку эпохи столетней войны. Тогда на площади вольно живется великим теням, неслышное эхо голосов и невидимые огни факелов вновь наполняют ее. Зловещий блеск Безумной Греты - огромной пушки, издавна охраняющей площадь, - настойчиво напоминает о непрекращающихся распрях, бледно мерцает Лис, тяжкие запахи гнили и сырости плывут от реки; и дальше мерещится замок, столетиями охранявший, терзавший и угнетавший город.

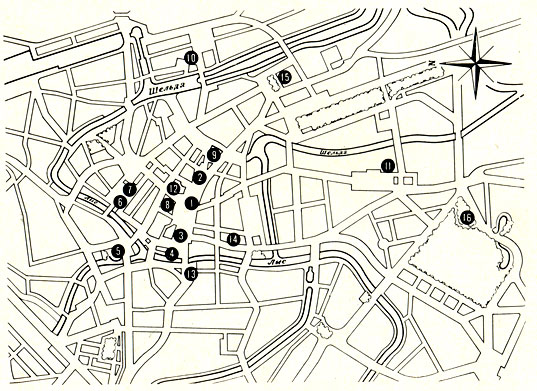

ПЛАН ГЕНТА: 1. Беффруа 2. Собор св. Бавона 3. Церковь св. Николая 4. Дома корпораций на набережной Трав 5. Замок графов Фландрских 6. Пятничная площадь 7. 'Торекен' 8. Ратуша 9. Замок Герарда Дьявола 10. Аббатство св. Бавона 11. Аббатство св. Петра 12. Гостиница 'Кур-сен-Жорж' 13. Церковь св. Михаила 14. Особняк Стенхейс 15. Церковь св. Анны 16. Музей искусств

Беффруа - ровесница замка (ее начали строить в конце XII века) и родная сестра Пятничной площади. Это ее колокол, знаменитый "Роланд", сотрясал чудовищным и великолепным звоном стены домов и сердца горожан. Отлитый в 1314 году, он звонил в дни Артевельде, и надпись на нем говорила: "Слышен громкий удар-значит вспыхнул пожар. Я в набат начинаю бить- во Фландрии буре быть". Он был самым звучным из пятидесяти двух колоколов, что составляют карильон гентской беффруа, и самым тяжелым - целых шесть тонн. В нижнем этаже башни - коллекция старых колоколов, и странно выглядят они - неподвижные, с навсегда умершим звоном.

Гравюры, выставленные здесь же, помогают представить себе беффруа в прошлом, когда она была куда более приземистой, тяжелой - ведь великолепное готическое завершение со "стрелой", увенчанной старинным кованым флюгером-драконом, возвели лишь в середине минувшего века. Но время уже принесло новой части башни свои дары-тусклую патину, аромат древности, что в соединении с отменным вкусом руководивших достройкой зодчих придало всему сооружению естественную завершенность.

Почти четыреста ступеней надо преодолеть, чтобы подняться на верхнюю галерею башни и вновь увидеть Гент с птичьего полета. С этой высоты с восхищением и ненавистью смотрел на свой родной город император Карл V - еще одна зловещая тень Гента. .. Но не надо спешить. Еще не пришло время Уленшпигеля, еще многие события предстоит вспомнить.

Глядя с отвесной высоты в узкие щели гентских улиц, нетрудно представить себе, как тесно было в них в часы, когда сукноделы и ткачи сплошным потоком двигались в мастерские: рассказывают, что богатые горожане и праздные обыватели прятались в это время по домам, чтобы пропустить молчаливый поток бедняков. Шерсть кормила город, приносила хлеб одним, другим богатство. Почти символом кажутся пристроенные к беффруа Суконные ряды, где продавалось лучшее в Европе сукно и где заседали синдики, старейшины суконного цеха, патриции гентской торговли.

Беффруа и Суконные ряды

За готической аркадой Суконных рядов в одном из прекрасных холодных залов установлен сейчас большой макет старого города. За десять франков - это чуть дороже трамвайного билета-можно увидеть немножко наивное, но все же впечатляющее представление: разноцветные прожекторы вырывают из мрака то один, то другой дом, взволнованный голос невидимого рассказчика повествует о событиях минувшего. Все это, наверное, показалось бы просто любопытным зрелищем, если бы не происходило в совершенно реальных стенах Суконных рядов, в самом центре реального города Гента.

Давняя готическая старина нигде не смыкается так со славным веком бургундских герцогов, как чуть поодаль от беффруа - в соборе Бавона. Древняя церковь была возведена еще в 942 году. В середине XII века над ней и криптой выстроили тяжкую романскую церковь, посвященную первоначально св. Иоанну. Каждая эпоха добавляла что-то к главной святыне города: башня с острыми жесткими гранями и высокими округлыми окнами выстроена по проекту Яна Стассинса в стиле брабантской готики, капеллы-типичнейшие создания готики пламенеющей. А в целом, как и большинство знаменитых соборов средневековья, это сооружение-одновременно запутанное и простое, со своим неповторимым, хмурым и спокойным ликом, со сложными ритмами разных веков, подчиненных едва уловимой общей мелодии. Цвет его камней будто впитал оттенки дымчатого неба, темных каналов, пыли и копоти текстильных мануфактур. И надо войти внутрь, чтобы обрести неувядшие краски былого, чтобы увидеть живопись ван Эйков.

Только бездушный педант способен исследовать собор Бавона в соответствии с законами хронологии и плоского рассудка, переходя из капеллы в капеллу, согласно рекомендациям бессмертного Бедекера. Дюрер, не знавший путеводителей и назвавший Гент "прекрасным и удивительным городом", написал в своем дневнике только об одной гентской картине: ". . .я видел картину Яна, это драгоценнейшая и превосходнейшая картина, и особенно хороша Ева, Мария и бог-отец". Речь шла, разумеется, о Гентском алтаре. И к нему, только к нему, забыв обо всем другом, красивом и редком, устремляется взгляд и спешит разум.

Собор св. Бавона

Башня собора св. Бавона

Конечно, надо о многом забыть. О гомоне равнодушно-любопытных людей под сводами собора, о лотке с репродукциями и диапозитивами в углу Шестой капеллы, о деловитых жестах человека, который то открывает, то вновь закрывает скрипучие створки алтаря. Но все отступает перед ван-эйковским чудом, перед окном в Гент "золотого века", где остались не только стократ сгущенные образы былого, но и все то, о чем фламандцы только мечтали, что видели в самых сладких и дерзких снах.

Пятьсот с лишним лет назад (в 1432 году) складень привезли в церковь Иоанна и установили в капелле Иоса Фейда. Ученые потратили немало сил, чтобы выяснить, кто из двух братьев - Ян или Хуберт - сыграл главную роль в создании алтаря. Памятник неподалеку от собора изображает обоих художников - спокойные бронзовые фигуры в зеленой патине безмолвно торжествуют над всеми спорами, которые кажутся здесь суетою.

Солнце, какого никогда не знала Фландрия, льется с алтаря, затмевая свет дня, солнце, с золотыми, слепящими лучами, воплощение несбывшегося. Ван Эйки сделали то, чем обделила природа их родину: даже Италия не знала подобного кипения красок, ее природа сама утоляла стремление к многоцветию.

Ни одно определение в чистом своем виде не приложимо к Гентскому алтарю. В нем есть все, как в окружающем человека мире: наивная праздничность и схоластическое мудрствование, изысканнейшие колористические откровения и дерзкие контрасты оттенков, микроскопическая филигрань деталей и несомненное ощущение космического величия, жесткая точность рисунка и едва уловимые, как у позднего Тициана призраки теней; все смешалось здесь - подробный, неторопливый рассказ с тысячью трогательных, пленительных деталей, таинственная недосказанность характеров, грозная сила скрытых страстей, чистое восхищение простыми радостями бытия, удивленное открытие природы. С какой страстью надо было влюбиться в мир, с каким ужасом ощутить конечность собственной судьбы и непрочность всего, что окружает людей, чтобы с такой неистовой силой остановить течение жизни на деревянных створках алтаря.

Фландрия той поры могла восхищать разум и воспламенять воображение живописцев. Бургундские герцоги уже не были безрассудными феодалами минувших веков, что опирались исключительно на аристократию. Процветание городов, торговли, ремесел и искусств стало их насущной заботой; они приглашали к своему двору талантливейших художников. Нидерландские мастера открыли Европе не только секреты масляной живописи, в картинах их была невиданная душевная напряженность, уверенность в неповторимости каждого человека - его лица, характера, судьбы. Рогиру ван дер Вейдену обязаны своим бессмертием герцоги Бургундии: смуглые, навсегда застывшие в грозном спокойствии обузданных страстей, их лица светятся на черных с изумрудными всполохами фонах его портретов. Ему принадлежит и портрет Филиппа Доброго, покровителя и заказчика Яна ван Эйка, герцога, прозванного льстецами "звездой рыцарства", основателя и первого гроссмейстера ордена Золотого руна.

Крипта собора св. Бавона

О герцоге известно куда больше, чем о художнике. Скупые сведения о жизни Яна исчерпываются несколькими строчками. Неизвестна даже дата его рождения. До 1425 года Ян ван Эйк работал в Гааге, затем при дворе Филиппа Доброго в Лилле и Брюгге, в Брюгге он и умер в 1441 году. В 1428 году он совершил путешествие в Португалию, где принимал участие в переговорах о предстоящем браке герцога с принцессой Изабеллой и писал ее портрет. Герцог почитал художника, осыпая его милостями и подарками, о нем говорили не только как о великом живописце, но и как о человеке ученом. Вот, в сущности, и все.

Собор св. Бавона. Интерьер

Собор св. Бавона. Своды

Ян ван Эйк сумел увидеть и оценить расцвет эпохи, чем-то напоминающей Флоренцию Лоренцо Великолепного. Французская рыцарственность, фламандское богатство, экзотические образы Португалии - все это вдохновляло его кисть, все это соединилось в Гентском алтаре.

Иос Фейд, один из богатейших жителей Гента, ставший позднее бургомистром, заказал алтарь для своей фамильной капеллы в церкви св. Иоанна (так первоначально назывался собор св. Бавона). Он и помыслить не мог, что именно по его заказу художник ван Эйк напишет самое известное свое произведение.

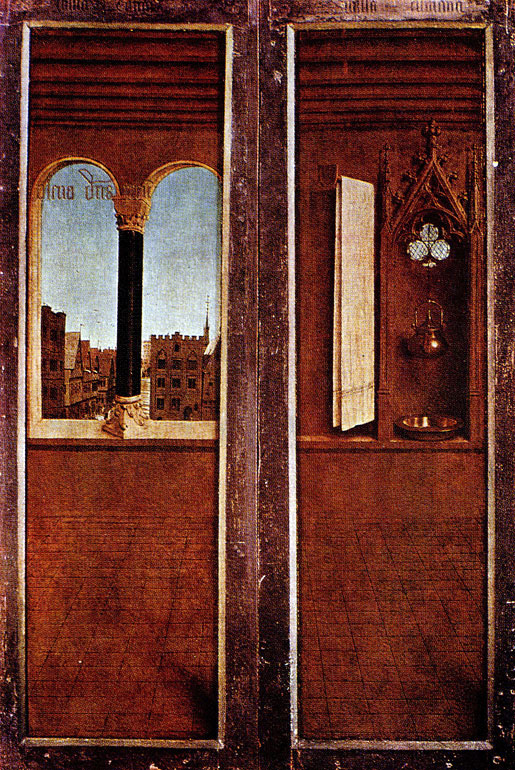

Ликующая безмятежность опьяняла кисть художника, но не его рассудок - в Гентском алтаре все прекрасно, но умиротворенность там-гостья. Когда алтарь закрыт, а в прежние времена его открывали лишь по праздникам, в нем неуверенность, ожидание, тревога; трезвая реальность встречается в нем с мистическими видениями; и эти видения наделены странной церемонной обыденностью. Своими угловыми, нижними изображениями алтарь неразрывно сросся с землею. Фигуры донаторов в нишах написаны с той силой, которую мы нынче назвали бы иллюзорной, если бы не было в этих изображениях чего-то выходящего за границы вульгарной иллюзии. Реальная человеческая фигура не обладает той завораживающей определенностью очертаний, какой наделила кисть ван Эйка лица, тела и одежды Иоса Фейда и Изабеллы Бурлют. То, что в жизни неуловимо, преходяще, художник абсолютизировал. Случайные складки нашли вечный, предопределенный, будто математически выверенный покой, остался навсегда неподвижным свет на лицах, словно остановившихся в своей многосложной жизни. Мгновение обратилось в вечность, случайное обрело непреложность закона, жесткая неподвижность неуловимого мига сделала его необычайно важным.

Может быть, это и есть одно из главных впечатлений от Гентского алтаря: убежденность в исключительной важности каждого мгновения, переживаемого человеком. Чуть поднятые брови Фейда, напрягшиеся складки высокого лба, выражение рассеянной сосредоточенности, которое испытывает человек, привыкший молиться, размышляя одновременно о будничных своих делах, случайная мысль, занявшая на несколько секунд усталый мозг, - все эти реальные, навсегда остановившиеся мысли и эмоции еще не очень уживаются с хрупким орнаментом готических складок темно-алой одежды, скрывающей слабо моделированное тело. Зато чисто готический ритм драпировок сплетается в единую вязь с обрамлением ниши, в которой изображен донатор, и здесь возникают новые связи - с архитектурой старого собора. Так две фигуры по углам объединяют собор и складень, объединяют и реальность с фантазией: это как бы живые люди, входящие в картину с земли. Ибо дальше, ближе к середине и к верху, меркнут, гаснут живые земные краски - рядом с фигурами донаторов в таких же нишах не люди во плоти и крови, но изображения статуй. Да и в верхнем ярусе закрытого алтаря персонажи лишены живых жизненных цветов: и Мария, и архангел Гавриил в сцене Благовещения написаны почти монохромно.

Кто знает - разум или интуиция подсказали художникам этот мудрый и, в конце концов, столь естественный прием: наделить цветом лишь сцены реальной жизни, лишь те фигуры или предметы, что связаны с грешной землей. Сквозь оттенки холодноватой слоновой кости, которыми написаны ангел и мадонна, лишь кое-где пробиваются живые розовые и золотистые тона: богам художник робко дарит нечто человеческое, он не обделяет их кровью и плотью, но не решается сделать их просто людьми. И только в крыльях ангела мелькают яркие краски, ведь крылья эти - изящное украшение, нечто почти ритуальное. Но между Марией и ангелом картина снова наполняется цветом, там обыденная жизнь, комната, простые вещи, город за окном.

Ян ван Эйк. Гентский алтарь. Общий вид наружных створок

В нижнем ярусе два монохромно написанных изваяния, два Иоанна-Иоанн Креститель и Иоанн Богослов. Святые, чудится, внимают молитвам донаторов, в статуях-тонкая связь с миром смертных людей. (Оба Иоанна имеют прямое отношение к церкви, Креститель был ее патроном, а Богослову посвящена капелла, где и сейчас находится алтарь.)

"Благовещение" - самая удивительная сцена внешней части Гентского алтаря. Причудливо ломки арабески складок и платья Марии, и плаща Гавриила, здесь еще царствует чопорная условность готики. Архангел рыцарственно склонил лилии перед девой, в торжественном оцепенении подняла к небу глаза будущая богоматерь. Но экстатическое видение, чуть оживленное бледными оттенками красок, оказывается, возникло в реальной комнате, где вещи имеют цвет и тяжесть, где накрахмаленное полотенце на кронштейне прячет в своей тугой белизне жесткость и прохладу, где теплой золотистой медью мерцает умывальник в нише, где узорчатые пятна солнца с трогательной иллюзорностью ложатся на стену, зажигают блики на стекле и металле, где оживает душа вещей и словно становятся слышны их голоса. А в проеме окна-город на закате: поблескивающие под тускнеющим солнцем остроконечные крыши, хрупкий шпиль колокольни в мареве теплых сумерек, башни замка, стремительные птицы, рассекающие высокое бледнеющее небо, и где-то совсем вдалеке косяк журавлей или диких уток. Огромный мир вступает в низкую безмолвную комнату.

Великое и малое соединились здесь в сложном, постоянном взаимодействии. Все в мироздании, как видят его художники, взаимопроницаемо и неразрывно: вселенная, религиозные видения, людские мысли, прелесть обыденных вещей.

И кажется, напиши ван Эйки (или ван Эйк?) только эти внешние створки, они уже сотворили бы чудо. Но это еще прелюдия. За чудом будничным наступает праздничное чудо. Распахиваются створки алтаря.

Можно представить себе, каким событием для жителей Гента были дни, когда открытый алтарь освещал полумрак собора, с каким благоговением любовались люди потоком удивительных красок. Будто каждый цвет, каждый оттенок нашел здесь свой "звездный час", максимальную интенсивность. Открывающийся алтарь ослепляет, как ларец, полный драгоценностей, распахнутый под солнечными лучами. Сравнение с драгоценными камнями имеет здесь вполне реальный смысл: цвета алтаря, искрящиеся, прозрачные и удивительно чистые, обилие переливающихся шелков, парчи, золотого шитья, сияющий светом, зеленью и синевой пейзаж, россыпь микроскопических, очаровательно выписанных деталей, ликующее единство общего-в самом деле, все это напоминает сказочную сокровищницу.

Гентский алтарь, Благовещение. Фрагмент

Гентский алтарь. Общий вид раскрытого триптиха

Гентский алтарь. Поклонение агнцу. Фрагмент

Сердце алтаря-средняя нижняя картина, по имени которой обычно и называют весь складень: "Поклонение агнцу". Ничего многозначительного, печального нет в традиционной сцене. Ягненок, из шеи которого льется кровь в жертвенный фиал, кажется изделием искуснейшего ювелира-игрушечника, некоего нидерландского Дроссельмейера. Да и весь центр картины откровенно, даже несколько кокетливо условен: застыли в воздухе, будто потеряв связь с земным тяготением, золотые кадила, которыми взмахнули ангелы с пестрыми, как у колибри, крылышками. Золотые лучи тонкими отчетливыми линиями льются на землю из нимба, окружающего голубя - святого духа. Легенда священного писания стала здесь сказкой, нарядной мистерией, сыгранной в праздничный день на фламандской земле.

Но Фландрия в картине-не реальный пейзаж низкой и туманной страны; здесь нет ни равнин, ни облаков, ни медленных тусклых рек - полуденный свет, изумрудная трава, крутые холмы. В эту обетованную, сочиненную землю чудом перенесены церкви, колокольни и башни фландрских городов. И пышность богатых нарядов, что носили во времена ван Эйка в Брюгге и Генте, и важная неторопливость движений тоже говорят о Фландрии. Да и где, как не в богатых фландрских городах, собиралось столько людей в диковинных одеждах, столько гостей из дальних земель? На картине теснятся люди в чалмах, в халатах, в старинных татарских шапках. Вселенная стекается в страну ван Эйка, неся с собой роскошь экзотических нарядов, южное солнце, невиданную светозарность красок. Золотисто-рубиновые одеяния священников, густая пестрота одежд заморских гостей, алый постамент, на котором застыл агнец, - и все это на зеленой, то бледной от солнца, то густо-изумрудной в тенях траве. И сама трава, написанная с душу щемящей, религиозной нежностью, вызывает счастливое недоумение. Привычные представления рушатся перед этой обезоруживающей простотой восприятия, перед этой отвагой писать без видимого обобщения, писать с пристальной, безудержной тщательностью, словно глядя сквозь увеличительное стекло, с той любовью к мельчайшим частицам природы, которая оправдывает микроскопический педантизм, с каким изображены былинки, цветы, их лепестки и стебли.

Поэзия подробности становится особенно очевидной, когда взгляд постигает абсолютную индивидуальность не только форм, но и "выражения" цветов и трав. У подножия алтаря стоит кажущаяся здесь сначала чужой, вульгарной и совершенно ненужной фотография - многократно увеличенный снимок крохотного участка картины, изображающего траву. Бесстрастная фотография заново и в ином масштабе настраивает глаз на восприятие еще и еще более мелких деталей. И опять открываются взгляду пленительные изгибы стеблей и влажные листья, блестяще-светлые на солнце, пронзительно зеленые в нежной тени, уходящие затем в густую черно-синюю мглу, и тонкий ритм растений, подчиненный ясной спокойной логике. Почему эта тщательность, эта скрупулезность, вообще почти неприемлемая для человека двадцатого столетия, в картине ван Эйка-чарует и удивляет? Может быть именно потому, что между природой, восхитившей художника, и его кистью не стояло ничего, он просто воспроизводил, что видел, ничему не подражая, открывая мир и для себя, и для других.

Гентский живописец и литератор Лукас де Хеере спустя сто с лишним лет после смерти Яна ван Эйка сочинил "Оду в честь Гентского алтаря", текст который нынче помещен в той же капелле, что и сам складень. Там много наивного славословия, но среди цветистых затейливых похвал встречаются точные мысли, открывающие восприятие ван-эйковской живописи глазами XVI столетия.

"Он обладал четырьмя качествами, необходимыми каждому живописцу: терпением, превосходной памятью, рисунком и глубоким умом. Тщательность живописи обнаруживает его терпеливый и кроткий нрав; способность изображать все жизненно, с мерой и искусством, чтобы всякий предмет вызывал желаемое впечатление, указывает на его память и рассудок. И, наконец, ум давал ему возможность глубоко проникать в смысл задуманного произведения.

Но еще больше следует хвалить и прославлять его за то, что он сумел проявить свое искусство в такое время и в такой стране, где не было ни одной картины, которая порадовала бы его глаза, и он не видал лучшего образца, чем его собственные произведения".

Конечно, де Хеере многое преувеличил в своем поэтическом панегирике, но как поразительны иные его суждения. Ювелирная тщательность рождена удивлением, восторгом, в ней нет педантичной перечислительности, в ней все - в первый раз, и "всякий предмет" в самом деле вызывает "желаемое впечатление"-открытия обычной действительности.

"Ум может останавливаться на нем до бесконечности, - писал о триптихе Фромантен, - без конца погружаться в него, и все же не постичь ни того, что выражает триптих, ни всего того, что он в нас вызывает. Глаз точно так же может восхищаться, не исчерпывая, однако, необыкновенного богатства тех наслаждений и тех уроков, какие он нам дает". Человеку XIX столетия складень ван Эйков задавал загадки, которыми совсем не интересовался де Хеере. Надо полагать, сам художник - с каким бы сверхчеловеческим напряжением ни писал он алтарь - был достаточно далек от желания смущать умы потомков, хотя и старался, без сомнения, говоря словами своего апологета, "представить каждую вещь в таком чудном свете, чтобы она невольно вызывала похвалы". Идеалы европейского искусства слишком долго были связаны с итальянским Возрождением, чтобы даже сейчас живопись ван Эйков воспринималась с безусловным и спокойным восторгом. Красота алтаря необычна, его изысканность не лишена неуклюжести, достоверность оборачивается порой агрессивной, даже мрачной иллюзорностью. Как чужие, входят в сияющий райскими соцветиями складень Адам и Ева, внося с собою тяжелое дыхание реальной, ничуть не облагороженной людской плоти. Они входят в алтарь с противоположных сторон, оставив за плечами глухой черный мрак, настороженные и недоверчивые, некрасивые, усталые, даже уже немолодые. Лицо Адама бесконечно печально, черные спутанные волосы упали на плечи, худое смуглое тело, написанное необычайно рельефно, осязаемо касается рамы, но сам он, как и Ева, тщится и не может соприкоснуться с вечным праздником алтаря. И может показаться, что вся эта феерия, вся эта волшебная сказка существует лишь потому, что о ней думают, о ней мечтают и ее видят люди из плоти и крови.

Художник соединил, казалось бы, несоединимое. Угловатые некрасивые тела нарисованы столь артистичной, упругой линией, так благородна игра теней на обветренной темной коже, так точно вписаны фигуры в ниши, что эмоциональная отчужденность Адама и Евы не мешает их пластической общности с другими фигурами алтаря. И в самом деле, соседние изображения - знаменитые "Поющие ангелы" чем-то едва уловимым вторят неловкой грации этих фигур. И тут в сосредоточенное молчание крайних, почти монохромных створок врывается, как внезапная звонкая мелодия, сияние пурпурных, золотых и изумрудных тонов. Алтарь наполняется почти слышимой музыкой, лица грешных, прекрасных ангелов полны радости, и кажется, прав был Хеере, утверждая, что можно различить голос каждого ангела в отдельности, настолько это ясно видно "по глазам и движениям губ".

Вот где видна пропасть, разделяющая "полуденный" и "полнощный" Ренессанс, идеалы Италии и Нидерландов. Сколько поющих ангелов создали скульпторы и живописцы кватроченто, как умели они передавать музыкальность движений; певучесть линий вторила неслышной музыке, живая, земная радость пронизывала картины и рельефы. А тут все по-иному. Чувственный восторг и робко и властно заливает румянцем щеки ангелов, блестит потаенным блеском под тяжело опущенными припухлыми веками, готическая ритмика ломких складок, миниатюрная отделка тончайших узоров одежд тяжело сковывает движения, и за ликующим пурпурно-золотым видением проступает нечто запретно-привлекательное: ренессансная полнокровная радость носит здесь изящную монастырскую маску, делаясь от того особенно греховной, эмоции усложняются, скрещиваются, словно напрягая до предела "нерв" алтаря.

Многоцветье отдельных частей триптиха сливается и сгущается к верхней части алтаря, где восседает каноническая триада - Мария, бог-отец и святой Иоанн Креститель: золотые ниши на лазоревом фоне, синяя одежда Марии, пурпурно-золотая - бога, зеленая - Иоанна. Неясные предчувствия, призрачные видения внешних створок алтаря стали пышной, блистающей золотом и драгоценностями явью. Лишь белые, будто восковые, лилии, украшающие корону богоматери, напоминают о только что виденном благовещении, лишь босые ноги Иоанна - о смирении и благочестии. Бог-отец (или, возможно, Иисус в образе небесного царя) увенчан тиарой, наподобие папской, и облачен в епископские одежды. Имперская корона лежит у его ног на темных, мерцающих, как агат, плитках пола: небесная, папская, императорская власть соединилась здесь с властью могучего интеллекта и фантасмагорического богатства. Пурпур, золото и неподвижный властительный взгляд венчает алтарь.

Складень часто называют огромным, но величавость его не столько в размере и монументальности фигур, сколько в интенсивности, значительности протекающей в нем жизни. Христианский пантеон, агнец и "источник жизни", толпы святых и пилигримов на боковых створках, Адам и Ева, играющие ангелы - Нидерланды "золотого века", прощающиеся с готической суровой холодностью, но не переставшие любоваться ею, впервые зазвучавшие в полную силу масляные краски, южное небо, заглянувшее во Фландрию.

Страшно вспомнить, что было время, когда собор расстался со своим сокровищем, отдельные части алтаря разошлись по разным музеям, подлинные Адам и Ева заменены были копиями, где прародители человечества щеголяли в кожаных передниках- этой метаморфозе алтарь был обязан целомудрию Иосифа II, приказавшему заменить оригиналы благопристойными копиями.

Ныне же алтарь вновь собран воедино, только одна его створка слева внизу, похищенная в тридцатые годы нашего века, так и не найдена до сих пор.

И все же, как ни трудно освободиться от чар ван-эйковской живописи, нельзя покинуть собор Бавона, не пройдя вдоль его огромных нефов, не заглянув в капеллы, которые хранят в себе многое, что может ускользнуть от слишком торопливого взгляда. Готика не может быть однообразной, тем более здесь, в соборе, где все огромно, где своды теряются в вышине, где неожиданно ярки кирпич и камни, вносящие вдруг что-то живописное, "византийское" в темноватый простор здания. И как всегда во фламандских церквах, средневековую суховатую простоту смущает языческое великолепие барокко: в центральном нефе-кафедра из мрамора и резного дуба, изнемогающая от тяжелых и многословных, но все же по-своему привлекательных рельефов, выполненных Дельво в середине XVIII века, у алтаря - не менее нарядные статуи гентских епископов; в капеллах-множество картин, но трудно смотреть их после ван-эйковского алтаря. И даже Рубенс - прекрасный холст, изображающий святого Бавона, вступающего в монастырь, - кажется здесь гостем из иного мира. Быть может, здесь острее, чем где бы то ни было, ощутима временная дистанция между "веком Гента" и "веком Антверпена". В соборе Бавона Рубенс воспринимается как бы в музее, он изолирован, оторван от Гента, от серьезной и возвышенной мудрости Ренессанса, его артистизм и его темперамент чужды тем до предела сосредоточенным мыслям, той ничем не смущенной радости, что испытывал сам и дарил своим зрителям ван Эйк.

Выйдя из собора, иными глазами смотришь на камни Гента, словно позолоченные отблеском ван-эйковской живописи, как позолочены закатным солнцем дома в алтарной сцене Благовещения. И уже иным видится город - не суровой крепостью сукноделов, не обителью междоусобиц времен Столетней войны, а богатейшим городом "золотого века", воплощением славных времен бургундских герцогов, "великих герцогов Запада", как их называли в Европе.

Церковь св. Николая

Но новые страницы гентской истории, что можно прочитать в городских камнях, трагичны.

В 1500 году в Генте у Филиппа Красивого и жены его Хуаны Безумной родился сын, нареченный Карлом. Судьба сделала его королем Испании, а затем и императором Священной Римской империи, могущественнейшим государем Европы. В девятнадцать лет он стал повелителем необъятных территорий в Старом и Новом свете, и горделивая его фраза "над моей страной никогда не заходит солнце" почти соответствовала правде. Он воевал с Франциском I и с турецким султаном, воевал с протестантами и собственными непокорными подданными, мечтая о нераздельной власти над миром. Тициан сохранил образ Карла V в одном из лучших своих портретов: он написал императора уже на склоне лет, усталым, но не сломленным безумной и жестокой борьбою, познавшим и взлеты и падения духа, способным на безмерное коварство и на муки неудовлетворенного тщеславия.

Церковь св. Николая. Фрагмент фасада

Карл V гордился и восхищался Гентом, но не любил его. Он хвастался Франциску I, что без труда спрячет его Париж в своей перчатке (gant) (По-французски название города Гент - Gand и слово перчатка -gant звучат одинаково.). Этот понравившийся ему каламбур Карл использовал и в другой беседе. То было, как рассказывают, на верхней площадке беффруа, откуда император вместе с герцогом Альбой смотрел вниз на глухо шумящий мятежный грозный город. Фернандо Альба советовал ввести в Гент солдат и уничтожить его. Карл усмехнулся: "Сколько испанских кож потребуется, чтобы сделать перчатку такого размера?"

Он не уничтожил город, он обесчестил его. "В эти дни, - писал Шарль де Костер,-благородный Гент отказался платить свою долю подати, наложенной на него его сыном императором Карлом. Город был уже совершенно разорен Карлом и платить не мог. Это было тяжкое преступление, и Карл решил собственноручно наказать его.

Ибо сыновний бич больнее спине матери, чем всякий иной".

Даже смертельно оскорбленные непомерными налогами, горожане Гента не потеряли остатков доверия к родившемуся здесь императору. Солдаты Альбы беспрепятственно вошли в город.

Император приказал снять знаменитый колокол "Роланд" - символ гентской свободы. Он отказался от всех долговых обязательств по отношению к Генту, у которого когда-то взял огромную сумму взаймы. Все вольности города отменялись, взамен была дана лишь одна "привилегия рабства". И у Антверпенских ворот он воздвиг цитадель, которую горожане стали называть "гробницей привилегий и процветания города", приказав срыть все укрепления, которыми прежде славился Гент.

А потом на Пятничной площади запылали костры аутодафе; не нужно было быть еретиком, чтобы стать жертвой Альбы, достаточно было простого подозрения в опасном свободомыслии. Пепел сожженных начинал "стучать в сердце Фландрии".

С той поры Гент уже не мог оправиться.

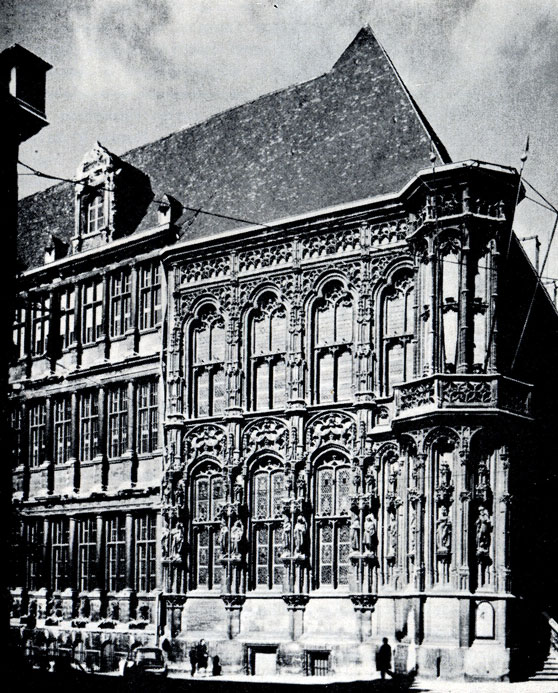

Ратуша

Унижение знатных горожан, стоявших в рубище с веревкой на шее перед Карлом, бесславная гибель на эшафоте вождей и участников мятежа, умолкнувший навсегда "Роланд", ландскнехты и надменные испанцы на улицах Гента - этого нельзя было забыть. И сейчас сквозь поэтическую красоту города, чудится, можно увидеть печаль. Или просто воспоминания о пережитых городом страданиях заставляют так воспринимать его облик?

Во всяком случае, в культуре Гента после "золотого века" наступила холодная пауза. Еще строилась при Карле V ратуша, но она лишена была той естественной связи с жизнью города, как старые его здания, хотя со временем срослась с Гентом и теперь, если судить беспристрастно, даже украшает его.

Ее готический фасад, что выходит в сторону беффруа, построен в чистом варианте "пламенеющего" стиля. Полувеком позднее был возведен ренессансный фасад со стороны Масляного рынка, фасад массивный, но строгого вкуса, мерно рассеченный классическими колоннами, выдержанными в полном соответствии с лучшими образцами Палладио.

Но если экстерьер ратуши рядом с романтической беффруа, с мрачным великолепием собора Бавона несомненно теряет, то внутри она производит впечатление более сильное. И несмотря на то, что внутренняя отделка была сделана заново в конце минувшего века по чертежам Виоле-ле-Дюка, подлинной ее не назовешь никак. И все же она убеждает, заставляет верить. Реставрация сделана с таким вкусом, с таким точным ощущением эпохи, что, как и в антверпенском доме Рубенса, волнует больше иной подлинной старины.

Конечно, это скорее декорация, нежели точное следование убранству старой ратуши, но декорация величественная: деревянная обшивка с готическим орнаментом, витражи, массивная мебель, сумрачная яркость ковров. Капелла Эшевенов Кёрэ ("хранителей городской конституции") странно сочетает в себе готическое великолепие с современным буржуазным-золотистый свет льется в темное помещение через высоко поднятые окна, тонет в темной облицовке стен, ярко озаряя зеленое сукно столов, похожих на алтари, потолок теряется в высоте. Нечто от кровавых времен Альбы мерещится в этом вполне мирном помещении, настолько артистично воссоздана здесь атмосфера минувшего - это католическое иррациональное пространство, этот горний свет, эти столы, похожие на столы судей. И странными выглядят сейчас возле ратуши белые платья, цветы и прокатные "мерседесы" свадебных процессий.

'Кур-Сен-Жорж'

Сколько столетий уместилось на этом островке в центре старого города, сколько событий. Но воспоминания растекаются по маленьким улочкам, и нет более увлекательной прогулки по Генту, чем неторопливый и спокойный путь по ним, когда в проемы между высокими домами - как в пейзаже за окном на Гентском алтаре - мелькнет вдруг верхушка беффруа или откроется берег Лиса. Улицы узки в Генте и высоки дома, поэтому кажется, что вечер наступает здесь рано и долго длятся сумерки, поэтому, когда в улицах уже темно, - площади еще сбрызнуты солнцем. В этих улицах мгновенно наступает тишина- автомобильный шум остается в стороне, машинам тут не проехать. Идиллически ярко цветут пестрые цветы на подоконниках "старейшей в мире" гостиницы "Кур-Сен-Жорж", похожей на крепость. Может быть, это и не самый старый отель, ибо нет, конечно, возможности для категорических суждений, но здание это сродни графскому замку и романскому складу на набережной Трав. Камни фасада потеряли цвет, окна напоминают бойницы, только маленькая ярко раскрашенная фигурка мадонны на углу да эти цветы выделяются на многовековой стене.

Панорама города

Многое ожидает путника на улицах Гента, возвращая его то к знакомым уже именам и событиям, а то и к событиям нежданным: так встречается прохожий с изящной постройкой XVIII столетия - отелем Хане-Стенхейс, где прожил столь печальные для него "сто дней" изгнанный из Парижа Наполеоном Людовик XVIII. Чудесный дом Корпорации кожевников на углу Пятничной площади, построенный в XV столетии, был особенно известен в Генте шумными базарами тканей, устраивавшимися у его стен. О начале распродажи возвещал колокол, висевший в угловой высокой башне (торекен). И на этой же башне, на железных перилах вывешивались материи, признанные негодными, недостойными репутации гентских мастеров.

Старый город обрывается внезапно. Гент, не в пример Брюгге, окружен заводами и огромными билдингами,-широкие эспланады, площади занимают значительную его часть с восточной стороны. И потом, уже трудно представить себе, почему так внезапно возникает на горизонте беффруа-может быть, просто потому, что обыденные современные окраины незаметны нетерпеливому путешественнику?

Уже в XX веке город сильно разросся с востока и с юга. И невозможно, стоя среди просторной американизированной площади президента Вильсона, среди гигантских двухэтажных витрин и реклам электрических концернов, представить себе, что это тоже- город Артевельде.

Новые окраины Гента еще не обрели своей поэзии, как окраины Антверпена, их поэты и художники еще неизвестны миру и, быть может, еще и не родились. Конечно, старому Генту куда легче - его обессмертили не только мастера Возрождения. В Генте - об этом почему-то не часто вспоминают - жил Морис Метерлинк, и средневековые видения его пьес рождались среди воспоминаний и памятников и впрямь похожего на театральную декорацию города. Гент был тогда глубокой провинцией, сонно взиравшей на былое свое величие. В городском Музее фольклора воспроизведен ныне интерьер прошлого века с газовыми светильниками, граммофоном, с дагерротипом Леопольда II на полосатых обоях. В таком вот Генте рождались фантасмагории Метерлинка, здесь могла возникнуть тоска по Синей птице-ведь совсем близкими казались романтические образы былого.

Гент сохранился и в гравюрах Мазереля. У этого художника Гент-в еще большей степени, чем Антверпен, становится средоточием беспокойных грозных сил, низкие тучи отделяют гордые башни старого города от суетливой чащи маленьких обывательских домов. А на другой гравюре показан город, объятый восстанием, восстанием, где люди двадцатого века подымаются на защиту своих свобод, как и шестьсот лет назад. Для современных бельгийцев Гент остался мятежным городом, здесь самый большой Университет и, как говорят, больше всего молодежи.

Давно молчит, стоя на пьедестале, низвергнутый Карлом V колокол "Роланд". Не так уж далеко от него - памятник палачу города императору Карлу и памятник его освободителю Артевельде. Время будто примирило безмолвные бронзовые фигуры. Даже колокол стал памятником самому себе.

Но сам город слишком многолик, чтобы быть просто памятником. В нем много горьких воспоминаний, едких, как тяжелый и неистребимый запах каналов, много цветов, старых, выщербленных временем камней. В нем Алтарь - чудо, созданное ван Эйками. И мысли человека, единожды побывавшего в Генте, неминуемо возвращаются туда, как пилигримы на освещенную ван-эйковским солнцем поляну.

|

ПОИСК:

|

© GEOGRAPHY.SU, 2010-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'