Глава 2. Речь и слух

Древние аравитяне считали зрение едва ли не важнейшим человеческим свойством. По обычаю, незрячий не должен повелевать людьми. Зато слепой мог быть поэтом-прорицателем - «устами божества», передающими то, что нашептало ушам вдохновение. Известно, что от многократного повторения слова тускнеют, из них уходит жизнь, превращая их в холодную и отвлеченную риторику. В далекие времена слова звучали ярче, понимались конкретнее: вдохновение - это та, сила, которая духом, вздохом своим сообщает поэту неведомое, а поэт (по-арабски «шаир») - прежде всего ведун, умеющий с помощью вдохновения заглянуть в прошлое и будущее, выражая увиденное звучной размеренной речью. Кстати, слово «араб» в значении «лихой наездник» появилось у северных соседей задолго до того, как племена Аравии, объединившись под знаменем ислама, сложились в самостоятельную народность. На рубеже седьмого- восьмого веков нашей эры уроженцы полуострова, имевшие до этого лишь одно общее достояние - арабскую речь, все сильнее стали ощущать себя единым целым: аравитяне превратились в арабов.

У каждого племени Аравии кроме предводителя, судьи и жреца был свой поэт, восхвалявший сородичей и клеймивший презрением врагов. Поэта не всегда можно было отличить от прорицателя или жреца: все они пользовались ритмизованной прозой (садж) - своебразным арабским «раешником», чей ритм подчеркивали необязательные созвучия, или стихотворными размерами - тавилем, баситом, вафиром, кямилем, раджезом, хафифом, мутакарибом и многими другими. Размеры эти, как утверждает наука арабского стихосложения - аруд, родились в верблюжьем седле, когда бедуин пел в пути, приноравливаясь к ходу своего «корабля пустыни».

Пророка Мухаммеда, прибегавшего к саджу, недоброжелатели принимали поначалу за очередного стихотворца. Вот почему для него было чрезвычайно важно отмежеваться от поэтов, показать разницу между собой и ими. Одна из сур Корана (XXVI, 221-227) так и называется - «Поэты». В ней сжато изложено доисламское представление о том, что вдохновение, диктующее поэтам стихи, нисходит от шайтанов, бесов. Шайтаны «преклоняют слух» к речам ангелов, перегоняющих дождевые облака (ангелы говорят, смеются и плачут: громы- их речь, молнии - смех, дождь - слезы). Но больше всего шайтаны алчут подслушать тайные разговоры небожителей, однако, передавая их «лжецам и грешникам» (жрецам, прорицателям, поэтам), бесы чаще всего- по неведению или по умыслу - искажают услышанное («большинство их - лжецы»). Демоны вдохновения являются поэтам под разными именами, но главные из них - Хаджис, вдохновение в облике мужчины, и Халиля, аравийская Муза.

Аравитяне верили, что подсказка демонов объясняла дар поэтов к ясновидению (фаль). Предсказания делались в особо неопределенной форме: считалось, что «надо снять покрывало со слова», дабы понять его смысл. Но после появления Мухаммеда - «печати пророков» (т. е. последнего из них. - М. Р.) все иные прорицания ислам объявлял ложными. Говорили, что шайтаны не могут более подслушать истину у божьего престола, ибо их стали гонять оттуда ангелы огненными стрелами звезд.

Поэты, принявшие ислам, - «те, что уверовали и творили добрые дела», получили в качестве источника вдохновения «дух верный» (Коран XXVI, 193), или «дух святой», который обычно связывают с архангелом Джабра-клом (Гавриилом), вестником первых коранических откровений. Однако этот исламский принцип не смог победить старых представлений. О «шайтанах поэтов» упоминает замечательный арабский прозаик аль-Джахиз (775 - 868) в «Книге о животных». Так, стихотворец Джарир (653 - 733) тщетно бился всю ночь, желая ответить на стихи другого поэта. Наконец к нему обратился его джинн: «Эй, ты пытаешься что-то сочинить? Стоило мне тебя ненадолго оставить, как ты уже ничего не можешь сказать!» Легенда гласит, что Джарир в ту ночь сочинял ответ на послание своего современника аль-Фараздака, у которого был «демон вдохновения» по имени Амр. Недаром для многих мусульман стихи по-прежнему оставались «Кораном дьявола», а аль-Джахиз называл стихотворцев «псами шайтанов», и это через два века после торжества ислама!

Читая «Книгу о животных» аль-Джахиза или «Книгу песен», написанную аль-Исфахани более тысячелетия назад, мог ли я знать, что столкнусь с этими старыми представлениями о природе поэтического дара воочию, сам... Произошло это в Южной Аравии - в долинах Хадрамаута, где уже несколько лет я веду этнографические разыскания в составе СОЙКЭ.

СОЙКЭ. Птичье, немного японское слово. Оно появилось на трехъязычном официальном бланке: Советско-йеменская комплексная экспедиция.

Она создана в 1983 году по решению правительств СССР и Демократического Йемена для проведения многолетних изысканий - археологических, историко-культурных, лингвистических, этнографических, которые по возможности должны дать всестороннее и полное представление об истории и культуре Юга Аравии с древнейших времен до наших дней. Поэтому она и называется «комплексная». Ее научный руководитель - академик Борис Борисович Пиотровский, директор Эрмитажа, а начальник - Петр Афанасьевич Грязневич, исследователь Йемена, арабист, книга которого «В поисках затерянных городов» вышла недавно вторым изданием. С телефонного звонка Грязневича и началась для меня дорога в Ха драм аут.

Но сначала - Аден. Фиолетово-черные горные породы обступили город, построенный на окаменевшем пепелище, которое оставил вулкан. До сих пор сохраняется здесь ощущение давней геологической катастрофы. Как-то в детстве меня поразил снимок лезвия бритвы, чудовищно увеличенного электронным микроскопом: рваные неровные края, пропасти и уступы - и я вспомнил это в коротких аденских сумерках, глядя, как гигантские зазубрины скал темнеют на сером небе.

Йеменский центр культурных исследований расположен в самом жерле потухшего вулкана - квартал Кратер, бывший султанский дворец, сменивший за полтора десятка лет немало постояльцев. Сыплется голубоватая краска со стен, во дворе ржавеют брошенные джипы, у входа громоздятся плоские наборные кассы с почерневшими свинцовыми литерами - обстановка походная, новые хозяева еще не освоились, ремонт и благоустройство впереди.

- Мы многого ждем от вашей экспедиции, - приветствует нас директор Центра Абдаллах Мухейраз, немолодой полноватый господин с обаятельной улыбкой. - Ведь как бывает? Приедет к нам европейский ученый, соберет материал, где-то что-то напечатает, а мы и не знаем, контактов нет, нет и результата для нашей культуры... Необходимо систематическое, последовательное изучение истории Йемена, поэтому мы создаем картотеку, где хотим отразить все написанное о нашей стране... Надеюсь, что молодые сотрудники Центра, которые будут с вами работать, переймут ваши знания, станут настоящими специалистами и смогут заниматься самостоятельными исследованиями. В добрый час!

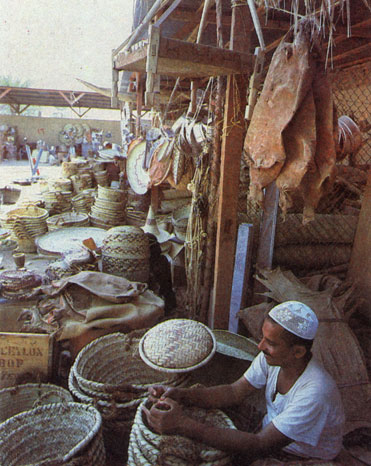

Из пальмового листа плетут что угодно: корзины, сита, подносы, широкополые шляпы

Знаток математики и увлеченный фотолюбитель, Мухейраз мечтает навести порядок в нелегком деле постижения богатого, но малоизученного прошлого своей страны. Его воображению видится мощный электронный центр, чья бездонная память способна сохранить любые исторические сведения и мгновенно выдать их на-гора в случае необходимости. Но это в далеком будущем, а пока исследовательские группы СОЙКЭ начинают свой первый полевой сезон. Для большинства из нас он пройдет в Хадрамауте.

- Долины Хадрамаута напоминают на карте гигантский баобаб,- рассказывает Грязневич.- Каждая ветвь - это особый замкнутый мир, житель которого может знать Сингапур или Дар-эс-Салам, но так и не побывать ни разу в соседней долине.

Мы рвемся в Хадрамаут. Там воздух свеж и легок, там люди живут в руслах высохших рек - вади, зажатых столовыми горами, где по плоским вершинам бродят воинственные и гордые бедуины. Там растут финиковые пальмы, орошаемые паводковыми водами и потоками с гор, там эльдорадо археологов, рай для историков, блаженная страна для этнографа. Мы летим туда завтра.

- Если позволит погода и «Альйемда», - хмуро говорит чернолицый сотрудник центра.

«Альйемда» - это местная авиакомпания. Улететь без помех нам не удалось: по всему Южному Йемену шел дождь, а в Адене даже с градом. Три дня мы вставали ни свет ни заря, отправлялись на аэродром и через несколько часов возвращались ни с чем. Под конец, когда нас уже перестали провожать, мы все-таки улетели.

Маленький самолетик висел над бескрайним пространством желто-коричневых плоскогорий - джолей, перерезанных белесыми змеями вади, плыл над лунными цирками и меньше чем через два часа благополучно приземлился в славном городе Сейуне. Там нас встречали заочно известные нам сотрудники экспедиции - Мухаммед Бамахрама и Абд аль-Азиз бин Агиль: молодые люди в клетчатых юбках.

Мужская юбка-фута - национальная одежда йеменцев, но в Адене, где многие одеты по-европейски, она все-таки воспринимается как нечто чуть-чуть экзотическое. Зато в Хадрамауте фута - норма, и мужчина в брюках, если он не солдат или банковский клерк, привлекает всеобщее внимание. Кстати, стюардессы нашего самолетика, сойдя на землю, закрылись черными покрывалами: здесь женщине не пристало появляться на людях «с голым лицом».

Мы - гости сейунского отделения Центра, поэтому поселяемся не в отеле, а в гостевом доме, где нас кормят и поят любезные хозяева. Увенчанное трехцветным флагом белое здание окружено зеленью и напоминает официальную резиденцию. За длинным столом пустынной столовой, затянутой малиновыми портьерами, знакомимся с будущими коллегами. Мухаммед и Абд аль-Азиз совсем недавно закончили в Краснодаре исторический факультет Кубанского университета. Их научные интересы еще не определились, пока им интересно все. Каждый из нас рассказывает йеменцам о прелести своей науки - археологии, истории, этнографии.

- Вы, ребята, не стесняйтесь спрашивать, - говорим мы им. - Бывает для специалиста ясно без слов, а для того, кто учится...

И ребята воспользовались советом. Два месяца, проведенных вместе, ни для кого не прошли зря, ведь и мы задавали им вопросов не меньше, чем они нам.

- Абд аль-Азиз, почему арабы говорят, что между ложью и истиной четыре пальца?

- Потому что то, что слышал, - ложь, а что видел - правда, а расстояние от уха до глаза как раз четыре пальца.

- Мухаммед, что значит «эль-Аггад»?

- Эль-Аггад?

- Ну да! «Благополучно миновал эль-Аггад, а оплошал у собственного порога».

- Это деревня у Шнбама, там раньше были известные разбойники. Когда шел караван, они грабили, но это было давно...

А пословица осталась. Потом мы проезжали эль-Аггад не раз, и выглядел он вполне мирно. Побывали и в Шнбаме, самом известном городе Хадрамаута.

- На-са-ра! Ра-ра-ра! («Хри-сти-а-не-е-е!») - бушуют детишки, слетевшиеся отовсюду, едва мы вошли в городские ворота. Им. весело смотреть, как чужаки бродят по узким улочкам, удивляясь таким привычным вещам - резней деревянной двери, обитой крупными гвоздями, верблюду в нарядной упряжи, лежащему у крыльца, корзинам с выставленными на продажу ладаном, миррой, гуммиарабиком, чернильным орехом, хной, кардамоном, тмином, бадьяном, сладким укропом, хальтитом - вонючей камедью, чей дым - «верное» средство против шайтана. С городской стены два юных музыканта бесконечно выводят грустную ленивую фразу на тростниковой дудочке. Старухи в черных долгополых платьях тянут домой упирающихся внуков, не дай бог их сфотографируют «эти китайцы». «Сыни», то есть «китаец», - обычное в Хадрамауте обозначение любого немусульманина, будь то европеец или азиат. Вероятно, укоренилось оно тогда, когда предприимчивые хадрамийцы стали отправляться на заработки в Сингапур и па Яву.

Над головой у торговца - бурдюки. С барана снимают кожу 'чулком', отмачивают, прошивают, дубят - и бурдюк готов; вода в нем всегда прохладна

Шибам часто называют Манхэттеном Южной Аравии. И впрямь на фотографиях его высокие коричневатые дома, сложенные из необожженных глиняных кирпичей, смахивают на американские небоскребы. Только небоскребы эти в трещинах, водонепроницаемая обмазка стен облупилась. После того как провели водопровод, сырцовые плиты начали подмокать, дожди довершили беду - Шибаму угрожает гибель! Об этом говорилось на конференции ЮНЕСКО в Белграде. Правительство Демократического Йемена тоже обеспокоено судьбой древнего города. Разработаны меры по спасению Шибама, которые, надо надеяться, принесут успех.

На фотографиях кажется, что Шибам чудом вырос посреди Аравийской пустыни. В действительности же вади здесь густо населено. По обе стороны дороги все время попадаются своды колодцев, похожих на мавзолеи, мелькают купола гробниц, башенки минаретов я деревенские дома, отличающиеся от шибамских разве что меньшей высотой. За пределами Шибама к его славе относятся ревниво: чем хуже Сейун, Тарим или Хаджарейн? Сейунцы, большие патриоты своего города, любят повторять: «Лучше довольствоваться водой в Сей-уне, чем есть топленое масло в Шибаме». Таримцы горды своими мечетями («В Тариме каждый день можно молиться в новой мечети, и все равно не обойдешь их за год!»), своими богословами и крупнейшим в НДРЙ собранием рукописей. Хаджарейнцы уверены, что именно в их маленьком городе жил самый великий поэт, но об этом речь впереди.

Удивительно ясные звезды стоят над Хаджарейном. Вот семизвездие Плеяд, а вон Весы. В это же небо глядели вдохновенные аравийские пророки, вещие поэты, хищные воины, бесстрашные купцы. Слышен гул далекого самолета, и хотя «Альйемда» по ночам не летает, я вспоминаю о ней и от души благодарю за то, что она все-таки перенесла нас сюда, в Хадрамаут.

В русскую речь участников СОЙКЭ быстро вошли местные слова. «На джоле их должен был ждать ба-бур», - попробуйте одолеть такую фразу! Однако и ее нетрудно разъяснить. Джоль - это плоскогорье, где гуляют лишь вольные ветры и бедуины, а черен он, как мне кажется, оттого, что усеян орудиями каменного века. Трудно поверить, что сотни тысяч лет назад здесь росли густые леса и водились жирафы. Именно на джолях член СОЙКЭ Хизри Амирханов сделал свое открытие, изменившее привычные представления о древнейшем прошлом Юга Аравии. Бабур же означает нечто пыхтящее и огнедышащее, от примуса до тяжелого грузовика. На таком грузовике-бабуре мы перевозили снаряжение из Сейуна к месту будущих раскопок в вади Дуан - хадрамийский Дальний Запад.

Молодой мамур, то есть начальник округа, предложил на выбор несколько мест для базы экспедиции. В конце концов мы обосновались на верхнем этаже двухэтажной школы в селении Хурейхар, вернее, в его юго-западной части - эль-Худейбе. Просторное белое здание, выстроенное «покоем», стало на два месяца нашим домом, в котором каждый день, кроме выходных пятниц, звенели детские голоса.

- У вас будет много помощников, - обещали нам.

Так и вышло. В первый же день к нам пришел Хусейн бин Шейх Бубекр, потомок пророка Мухаммеда.

Он принес лед.

Надо сказать, что до освобождения от англичан население Южного Йемена разделялось на несколько групп, напоминающих индийские касты. Самыми уважаемыми считали сейидов: их предок Ахмед бин Иса (пра... и еще четыре раза пра... правнук дочери пророка) переехал в Хадрамаут из Ирака более тысячи лет назад. Сейиды утверждали ислам, основывали заповедные места - хауты, » которых под страхом смерти запрещалось сводить счеты и проливать кровь, а можно было только молиться и торговать. По традиции они не носили оружия, опираясь на силу воинственных габили - кочевников и оседлых, сохранивших племенную организацию и подчинение вождям - мукаддамам и шейхам - богословам. (Впрочем, чтобы называться шейхом, достаточно им родиться, знания или интерес к духовному вовсе не обязательны.)

В самом низу общества находились «не помнящие родства»: те, кто не мог проследить свое родословие до прародителей всех арабов - Кахтана или Аднана. Эти люди - пахари, ремесленники, торговцы, слуги, рабы, - случалось, сколачивали состояние, добивались положения, но ничто не избавляло их от презрительной клички «мискин», «даиф» («бедняк», «слабак»), хотя предки многих из них как раз и были исконными жителями Юга Аравии. В Демократическом Йемене прежние различия отменены. Сейидам больше не целуют руки, племенные обычаи уступают место общегосударственным законам, не услышишь и обращение «даиф» или «мискин», но память о былом делении общества еще очень сильна.

Однако представший перед нами в застиранной рабочей юбке сейид Хусейн, смуглолицый, с полуседыми вьющимися волосами, меньше всего помнил о том, что он потомок основателя ислама. В круглом японском термосе с ручкой он принес лед для тех, кто приехал из невероятного далека изучать историю его народа.

После неспешного обмена приветствиями Хусейн повел нас за собой по школьной галерее в душевую. Может, он пришел починить душ? Позже оказалось, что он прекрасно умеет делать и это, но сейчас его цель была иной. Указывая из окошка на крутой склон ближайшей горы, он сказал:

- Там пещера. В ней буквы на каменных плитах, ни арабские, ни английские, древние...

Ему, признаться, не очень поверили. Где это видано, чтобы такие посулы сбывались? Я сфотографировал нашего специалиста по древним надписям Глеба Михайловича Бауэра прежде, чем он протиснулся в узкий лаз пещеры, и после того, как он вышел из нее через сорок минут. В первом случае он - олицетворение невозмутимости, готовый к любому разочарованию, во втором - воплощенный восторг. Все сбылось! Под низкими ноздреватыми сводами, в которых гнездились огромные черные шершни, аккуратно вырублены погребальные камеры. На гладких плитах из-под патины веков угадываются ровные строки четкого сабейского шрифта: ни арабского, ни английского, древнего...

Помимо прекрасного знания окрестностей Хусейн проявил природное чутье к тому, что представляет интерес для науки. А 14 марта 1983 года он, как говорится, навсегда вписал свое имя в анналы археологии, иными словами, принес в школу несколько темных булыжников с грубыми сколами. Хизри Амирханов, строгий к своей и чужой работе, долго сидел над камнями, крутпл их так и этак, выспрашивал, где найдены, рылся в книгах, взбирался на джоли, презирая кручи и жару, и наконец вынес приговор, подтвержденный впоследствии крупнейшими отечественными специалистами: в вади Ду-ан обнаружены следы жизнедеятельности олдувайского человека. Олдувай, или Олдовай, это - ущелье в Танзании, где англичанин Луис Лики в 1959 - 1963 годах нашел останки и орудия древнейших людей, живших там примерно за 2 миллиона лет до наших дней. Открытие Лики вызвало сенсацию, отодвинув глубоко в прошлое время выделения человека из животного царства. Находки Амирханова тоже очень важны: ведь только теперь можно смело говорить о том, что на Юге Аравии уже более миллиона лет назад обитали люди, переселившиеся сюда из Восточной Африки.

Наш йеменский друг Хусейн был далек от гуманитарных страстей, разгоревшихся вокруг древних каменных орудий. Центр его мира находился в сегодняшнем вади Дуан. Иногда, впрочем, он рассказывал, как давным-давно, еще до нефтяного бума, плавал на заработки в Саудовскую Аравию, как томительно долго длилось морское путешествие, как его лечили от всех болезней традиционным арабским средством - прижиганием, и показывал глубокие шрамы, оставленные раскаленным железом. Он говорил, что к северу от Индии солнце полгода стоит на небе, не закатываясь, а полгода не всходит совсем, что звезды небесные опасны: падая, они раскалывают горы и зажигают деревья. Однажды почти всерьез он посоветовал нам бросить копать песок, собирать камни да записывать чужие слова - вместо этого надо искать нефть.

Возможно, занятия наши не казались Хусейну самыми важными на свете, однако помогал он нам самоотверженно. Узнав, что я собираю экспонаты для Ленинградского музея антропологии и этнографии имени Петра Великого, он подарил музею длинноствольный бедуинский мушкет, по-йеменски «бу фатиля», или «отец фитиля», и чугунную форму-литейницу на четыре круглые пули. Любовь к оружию бедуины сохраняют до сих пор, а лет сорок назад и вовсе не расставались с такими вот бу фатилями, в которых пороховой заряд воспламеняется рычагом с тлеющим фитилем. Представьте себе воина-бедуина: короткая юбка, кривой кинжал за поясом, зажженный фитиль в зубах...

Постепенно мы уверились, что Хусейн может все. Капает душ - Хусейн починит его за минуту. Шофер СОЙКЭ нуждается в каком-то особенном гаечном ключе - Хусейн извлекает этот ключ ниоткуда с ловкостью фокусника. Перегорела у археолога диковинная лампочка от гонконгского фонарика - у Хусейна в кармане запасная. Один из нас простужен - Хусейн потчует его драгоценным дуанским медом черного цвета, собранным мартовскими пчелами с цветущих кустов хармаля.

У каждой крестьянки в поле - своя 'крыша'

За Хусейном потянулись к СОЙКЭ и другие помощники. Учитель Омар аль-Хабши привез нас в ответвляющуюся от вади Дуан долину аль-Габр, где, пройдя мимо деревьев мишт - узловатых, могучих, с наплывами на стволах, мимо тонких ветвей ильбов, усеянных рыжеватыми кисло-сладкими ягодами, продираясь через кусты сумра, покрытого мелкими желтыми цветками и острыми колючками, ступая по редкой траве, среди которой попадались белые метелки хармаля, издававшие медовый запах, и какие-то вислые лиловые лепестки, - мы вышли к горному источнику рядом с гладкой скалой, на которой сначала ничего не увидели. Потом, когда Бауэр снял свою зеленую безрукавку, намочил ее в проточной воде и протер камень, на коричневой поверхности выступили белесые сабейские буквы, процарапанные неумелой рукой, и горбатый силуэт птицы - страуса.

Очарованный рассказами о скале в долине аль-Габр, наш товарищ решил добраться туда в одиночку. Скалы он не нашел, хотя спрашивал дорогу у детишек, возвращавшихся домой после занятий.

- Они как меня увидели, закричали хором о каком-то старце. Наверно, есть древняя легенда о духе здешних мест, - увлекался товарищ. - Все время повторяли: «Старец, старец!» - «Шейба, шей-ба!»

И только на следующий день, услышав, как школьники восторженно приветствуют нашего водителя московским хоккейным кличем «Шай-бу, шай-бу!», которому он сам их и выучил, мы поняли, откуда порой рождаются легенды. И даже целые научные теории.

Прямо из окон хурейхарской школы, базы СОЙКЭ, видна деревня Хаджарейн: на отвесной скале высятся стеной коричневые дома, разделенные приземистой белой мечетью. Еще в Сейуне заведующий местным отделением Центра ученейший и милейший Абд аль-Кадер ас-Сабан говорил:

- Помните стихи великого Имруулькайса: «Будто не развлекался я когда-то в Даммуне и не участвовал однажды в набеге на Андаль»? Так вот, вы будете жить рядом с Даммуном, ибо древнее слово «хаджарейн» означает «два поселения», и одно из них как раз и есть Даммун!

Хаджарейнцы от мала до велика знают эти слова Имруулькайса, убежденно считая его своим земляком. И хотя поэт хвалился набегом, случившимся четырнадцать веков назад, есть и поныне старцы, помнящие такие же лихие схватки на заре нынешнего века; Андаль же - всем известное селение в соседней долине. Хуже с Даммуном: это название не удержалось в современном употреблении, был еще Даммун рядом с Таримом, и некоторые историки полагают, что там-то и развлекался великий поэт. Впрочем, это вопрос особый, важно другое: бывая в Сирии, Ливане, Египте, я многократно убеждался, как любят арабы острое и затейливое слово, но никогда не видел такого уважения к поэзии и поэтам, как в Хадрамауте.

Люди в Хадрамауте приветливы и говорливы, но не всякий вопрос им можно задать, и не всякий ответ будет прямым. А вопросов много, особенно у этнографа. Вон едет по песку в сторону страшной пустыни Рубэль-Хали серый пикапчик с семьей бедуинов; над задним стеклом нарисована яркая птица и выведена фраза из египетской песенки «Отвези меня к морю, к морю»; в кузове вяленая туша зубастой акулы - дорожная еда. Почему соплеменники сайар всегда стоят друг за друга? Почему у нахдийцев один род враждует с другим? Как поддерживаются и как рвутся племенные связи?.. А вон крестьянская семья приступила к севу. Муж в подоткнутой юбке ведет под уздцы пару осликов, деревянная соха раздвигает мягкую лессовую почву, жена в черном бархатном платье со шлейфом бросает в борозду семена. В разрезах черной маски, обшитых серебристым галуном, блестят большие карие глаза. Что они видят? Как протекает семейная, частная жизнь, наглухо закрытая от чужестранца и его фотоаппаратуры?

Задавать вопросы в лоб занятие неблагодарное. Одни вопросы могут показаться наивными («Ну, это всем известно!»), другие бестактными («А вот это не ваше дело!»), третьи предвзятыми («Знаю, куда ты клонишь!»). Но настороженность бесследно исчезает, когда речь заходит о стихах.

Поэт Бубешр приветствует меня на пороге своего дома в деревне Ганима. Голова до притолоки, крупный нос, жилистая шея, крепкая рука - выглядит куда моложе семидесяти. Обнимает «вчерашнего краснодарца» Абд аль-Азиза (они с Бубешром оба бин Агили, родственники) и усаживает нас на циновку в гостиной. В комнату набивается молодежь. Садятся у стен, колени прижаты к подбородку, а чтобы они не разъезжались, пестрые головные платки сняты, захлестнуты за поясницу и спереди завязаны узлом по-йеменски. Все готовы слушать поэта.

- Какой я поэт! Поэтишка,- смеется Бубешр и зычным голосом начинает нараспев:

Сказал Хумейд валид Мансур: «Когда покину свет, Какой прием у вас найдет гость, зять или сосед?» - «Гость? Для него мы режем скот и стряпаем обед. Зять? Мы добро поделим с ним. Он - наш, различья нет. Сосед? Он прав или не прав - для нас всегда сосед».

Подростки дымят сигаретами, одобрительно кивают: верно ответила Хумейду его родня!

- Или вот еще, - продолжает Бубешр:

Сказал Хумейд валид Мансур: «В безделье нету прока, безделье к голоду ведет, с ним - вечная морока. Найми двоих, купи раба, чьи мышцы без порока, или верблюдов, что ревут от голода жестоко, или баранов: откормил - продай в мгновенье ока, или женись-ка на скупой, чьи предки без упрека, пусть скажет: «На!» - но часть еды прибережет до срока.

Слушатели соглашаются: мудрый совет заключен в стихах, ибо настоящая женщина должна быть расчетливой и экономной - иначе не прожить. Бубешр, откашлявшись, начинает новую притчу:

- У Ганима аль-Хакими не было именитого предка, не было связей ни с нахдийцами, ни с родом касири, ни с йафиитами или с кем-нибудь из племен, ну, скажем, с мурра, что из аль-джаада, или там с сейбан. Был он сам себе племя и жил в долине Мих. На состязании певцов его спросили: «Ты из каких будешь?» И он сказал:

Я - аль-Хакйми, сын Саба, чей предок Сим. Наш род от Ноя, чей отец Шилих. Мы живем набегами, засим возвращаемся домой - в долину Мих,

Затем Ганим взял в жены одну женщину из рода йа« мани, жившую в деревне Сфуля, и вернулся с ней в Хаджарейи, а была у него большая борода. По утрам жена давала ему лепешку с маслом и молоком, и, завтракая, он пачкал маслом бороду. Пошел он снова к людям из рода йамани, чтобы жениться еще раз, а ему говорят: «Давай состязаться, о Ганим, кто скорее зажжет фитиль своего ружья!» А у него было с собой ружье, и он их победил. Тогда говорят: «Давай ртами!» То есть надо было взять кремень в рот и выбить из него искру кресалом. Он сказал: «Давай!» - и его борода вспыхнула. И он сказал, обращаясь к ней: «Если бы ты, борода, была дома, по тебе текло бы масло». Утром напали на йамаыи враги из рода бишр, и он сражался на стороне тех, кто оказал ему гостеприимство. И попали в него две пули: пуля попала ему в правую руку, и пуля попала ему в левую руку - и Ганим произнес:

Говорить не буду, не скажу ничего, Нету сил сочинять стихи. Если было бы чем запалить фитиль, Мы дрались бы, как петухи.

Это одна история, а вот другая, - вещает Бубешр. - Поэт Ганис, что значит «Добычливый охотник», однажды сказал:

Хаджис рядом, едва запою - он со мной, и чеканную речь слышит свой и чужой...

Хаджис? Я выхватываю это имя из потока не-всегда понятных слов. Что-то знакомое. Ах, да! Ведь это же доисламский демон вдохновения. А когда жил поэт Ганис?

- Его знал мой отец, - отвечает Бубешр. И сразу же начинает новую историю:

- В племени амуди был угнетатель, который всех угнетал. Однажды он сложил стихи и отправил их приятелю Гаыиса - поэту из племени бин махфуз, известному как аль-Мунгис, или «Остающийся в убытке». Угнетатель хотел проверить, есть ли у аль-Мунгиса дар ясновидения - фаль. Стихи такие:

На Гром-камне черный шмель гнездится, топчет скот его чужие травы, за потраву денег не добиться, не найдется на него управы.

Аль-Мунгис догадался что к чему и ответил:

Стая птиц зеленых расклюет шмеля, он достанется в добычу муравьям, обиталище злодея опустеет - долго не продлится гнет, позор и срам!

Угнетатель прочитал эти строки, раскаялся и отправился в паломничество, да так и не вернулся, а обиталище его пустует до сих пор...

Сначала Хаджис, а теперь еще и фаль! Ведь уже в первые века ислама, когда искусство рифмовать стало в больших городах придворным ремеслом, о фале говорили все реже и реже. Неужели в Хадрамауте еще совсем недавно признавали за поэтами этот дар?

Деревянный плуг можно встретить не только в музее

- Фаль сохранился и по сей день, - улыбается моим мыслям Абд аль-Азиз. - Есть он и у нашего хозяина. Только Бубешр иногда тратит его на пустяки. Смотри!

Один из домашних (надо ли говорить, что в гостиной собрались одни только мужчины) возится с мощной керосиновой лампой «Петромаксом». Бубешр указывает на него пальцем, подмигивает - и стекло немедленно лопается! Лампа гаснет. Ничуть не удивившись, парень обиженно идет за дверь, ворча себе под нос, мол, вечно эти шуточки. Все смеются.

Крутится магнитофон, записывая Бубешра. Час, другой, третий - громкоголосый хозяин неутомим. Память его хранит сотни стихотворений, чужих и своих. Он рассказывает, как служил в бедуинском легионе при англичанах, как боролся за единое независимое государство, вступив в опасный спор с племенным судьей из рода бин сабит, который хотел, чтобы племя нахд не объединялось ни с кем, а было бы само по себе. Спор, разумеется, шел в стихах.

- В конце концов я сказал ему так, - говорит Бубешр:

В школе жизни я учу уроки, мне дадут оценку в час урочный, а кому не впрок идут уроки, пусть тому Аллах назначит срок!

И судье пришлось закончить препирательства. «Поживем - увидим, чья возьмет», - сказал тогда судья. «Победила моя правда, я увидел, как ка всем юге создалось единое государство - Народная Демократическая Республика Йемен. Я-демократ...»

Близится полночь. Хозяин замечает, что у нас с Абд аль-Азизом слипаются глаза, разгоняет собравшихся и собственноручно готовит нам постели.

- Как ты хочешь спать, - спрашивает Бубешр, протягивая мне подушку, - ногами к Мекке или головой?

- Конечно, головой! - успеваю ответить и проваливаюсь в сон.

Встреча с Бубешром изменила мои планы. Я понял, что должен во что бы то ни стало записать как можно больше образцов народной поэзии Хадрамаута - разговорных, легких, земных, лукавых, не скованных строгими рамками арабской науки о стихосложении. Спасти их от забвения, осветить с их помощью пестрый этнографический материал - вот моя задача! Выполнить ее помогали и помогают многие...

Сверху потянули за цепочку, скрытую в стене, щелкнула щеколда, и распалась деревянная крестовина запора. Задираю голову, В смотровом оконце третьего этажа - смуглое старческое лицо в зеленом платке. Младший мансаб Хурейды.

Почти четыре века назад мимо селения Хурейда проезжал слепой проповедник сейид Омар аль-Аттас на своем осле. Осел заупрямился, отказался идти дальше, и Омар воспринял это как знамение свыше: поселился в Хурейде, а перед смертью объявил ее заповедной хаутой. Его внук был первым мансабом - старейшиной хурейдских Аттасов. Позднее мансабов стало двое. Произошло разделение полномочий: старший мансаб возглавлял религиозные церемонии и ведал делами самой Хурейды, младший улаживал споры между племенами.

Сбросив на межэтажной площадке сандалии, прохожу по крутым ступеням в просторную горницу, сажусь на красный половик, скрестив ноги и пряча босые подошвы, оглядываюсь. Высокий потолок подпирают деревянные столбы, с тяжелой двери поблескивают желтые шляпки гвоздей, на стене напротив - два потемневших бубна, в неглубокой нише - стопка растрепанных книг. Бьют часы, и мансаб подвигает под локоть гостю тугую зеленую подушку.

Еще в сороковых годах он, Али бин Ахмед бин Хасан аль-Аттас, был признанным господином Хурейды и ее окрестностей. Племенной кодекс чести предписывал кровью смывать оскорбления, и кровники мстили: устраивали засады, сжигали чужие посевы, лили керосин на корни финиковых пальм, обрекая врага на голодную смерть. Слово мансаба останавливало столкновения, примиряло враждующих. Тех, кто нарушал мир в хауте, изгоняли из племени, а то и убивали. Сила мансаба основывалась не на силе оружия, а на тонком знании бедуинских обычаев и нрава племенных вождей, их слабостей и достоинств. После второй мировой войны, когда Хурейда вошла в султанат Куайти, власть мансаба основательно пошатнулась. С образованием Демократического Йемена его светские функции были окончательно упразднены, но Али бин Ахмед сумел сохранить личное влияние как несравненный знаток традиций и обычаев родного края. К его мнению прислушиваются не только в Хурейде, но и в самом Адене.

Входит немолодой сын мансаба, склоняется перед отцом, целует руку. На подносе угощение: консервированные ананасы и персики, сладкие бисквиты, в крошечных стеклянных кружках красноватый чай. Мансаб сгоняет мух со скатерти опахалом-флажком, сплетенным из полосок пальмового листа. Мы с Абд аль-Азизом пришли в этот дом после того, как несколько дней тряслись в грузовике по гальке русла, побывали в обеих развилках вади Дуан, собрали сведения о том, какие племена и семьи живут в девяти десятках местных селений. Это называется этническим картографированием. Теперь мы хотим кое-что уточнить.

Мансаб отвечает не задумываясь. Мгновенная реакция, твердая память, огромное любопытство к собеседнику. Его живо интересует, какие результаты получили наши археологи, не прояснились ли подробности, связанные с историей древнего городища Рейбун, где начаты раскопки.

- Этот интерес у нас наследственный. Более двухсот лет назад мой предок Али бин Хасан бин Абдаллах бин Хусейн основал хауту у горы аль-Гайвар рядом с развалинами Рейбуна и назвал ее аль-Мешхед. Он сочинил стихи о Рейбуне. Погодите, я сейчас! - Мансаб удаляется в другую комнату и выносит оттуда пожелтевшую тетрадь. - Вот! - Речь его становится торжественной и мерной. - «О крепость Рейбун! Расскажи мне о людях твоих. Сердце мне облегчи и поведай всю правду о них».

Как волны прибоя, накатывают на слушателей высокие слова. Вид развалин Рейбуна изумляет основателя аль-Мешхеда. Тщательно обработанные камни, глубокий колодец, гладкие плиты стенной облицовки, множество надписей. На земле Хадрамаута он не видел ничего подобного. С Рейбуном не сравнится даже Шибам. Как же ты погиб, о славный город? И Рейбун отвечает. В нем жили богатые и щедрые люди: мудрецы, пахари, охотники. Звучали песни, гремели боевые трубы, звенел смех белолицых красавиц. Но не вняли люди увещеваниям Аллаха, и он наслал на них палящий огонь и ветер сокрушающий. Остались развалины от Седебы да Хаджарейна, и тайна не раскрыта. Глядящий на эти камни удивлен, он убегает в страхе, когда спускается темнота.

В стихах Али бин Хасана звучит классическая для арабской поэзии тема - размышление о тщете суетной жизни, возникающее у благочестивого путника при виде развалин некогда великолепных зданий. Однако стихи преследуют вполне определенную цель: живописуя сокрушительные последствия, постигшие тех, кто нарушал волю Аллаха, основатель аль-Мешхеда явно обращался к жителям близлежащих деревень. Руины цветущего города, лежащие рядом с новой хаутой, должны удерживать местное население от соблазна нарушить ее неприкосновенность. Для того и написаны эти стихи: не нарушайте заповедей, а то и вас постигнет участь гордых и самонадеянных горожан Рейбуиа.

Разговор о стихах приятен мансабу. Он читает на память многие десятки строк, поправляет варианты, сообщенные Бубешром, растолковывает темные места.

Хумейд валид Мансур, со стихов которого начал нашу первую встречу Бубешр, - один из самых популярных средневековых поэтов Хадрамаута. О нем, как и о большинстве других местных стихотворцев, известно мало. Говорят, что жил он шесть веков назад, родом был из бану сахль - части большого племени бану хилаль, вечно ссорился с соплеменниками и, наконец, переехал из родного Хадрамаута в Северный Йемен. Интересно, что там, на севере, его считают другом-соперником своего любимого поэта Али ибн Заида, жившего якобы в шестнадцатом веке. Таким образом, одна традиция не стыкуется с другой на добрых двести лет. Недавно советский читатель познакомился с Али ибн Заидом: его стихи, по подстрочнику А. Агарышева, перевел Илья Фоняков.

Изучая стихотворное наследие Хадрамаута, я с удивлением обнаружил, что одни и те же поэтические строки приписывают на севере Йемена - Али ибн Зайду, а на юге-Хумейду валид Мансуру. Как это объяснить? Ответ, как мне кажется, надо искать в мировоззрении средневекового арабского общества. Реальная личность поэта, слагающего стихи на разговорном языке, быстро забывалась: важнее было связать готовые поэтические произведения с неким условным стихотворцем, про которого следовало знать немногое - велико ли его дарование и сильна ли его способность к ясновидению.

- Вы тоже пишете стихи, есть ли у вас фаль? - спрашиваю я младшего мансаба Хурейды.

Тот улыбается.

- Я рад гостям, пришедшим с миром, с желанием узнать наш край и наших людей. Не надо особого фаля, чтобы понять - умножение знаний это тамам!

Тамам: хорошо, ладно. Без этого присловья не обходится в Йемене ни одна беседа. «Тамам!» стал лозунгом-паролем нашей экспедиции. Может быть, успехи СОЙКЭ объясняются и тем, что с первого полевого сезона работа проходила под знаком высокого оптимизма, или, вернее, тамамизма.

Полевые впечатления по-новому осветили для меня то, что я вычитал в книгах. Я начал понимать, каково было поэтам первых веков ислама отказываться от высокой роли провидцев, выражающих видение мира и нравственные ценности племенного общества, каково было им выбирать неверную карьеру придворного панегириста, во всем зависящего от меценатов,-полушута.

Три выдающихся поэта арабского средневековья, стихи которых я переводил, выразили это противоречие каждый по-своему. Певец вина и вольных пиров Абу Нувас (762 - 813), живший одно время при дворе-знаменитого аббасидского халифа Харуна ар-Рашида, был приверженцем литературного обновления. Его, виртуоза формы, смешило модное тогда увлечение старыми стихами бедуинов. Он издевался над тем, как неумелые подражатели искажают слова суровой и простой бедуинской музы с ее непременным зачином - плачем над следами покинутых стоянок, но понимал, что не в силах ослушаться воли эмира верующих. Впрочем, и это вызывало у него горькую усмешку:

Воспой по обычаю - шатра след и прах костра, все то, чем ты брезговал, пиры славя до утра. Эмир мне хвалить велел следы от становища. Ну что ж, господина власть сильней моего пера. Прикажет: «Пора тебе лихих объезжать коней!» Смогу ли ослушаться? Вздохну и скажу: «Пора!»

(Размер тавиль, или долгий)

Абу Нувасу иллюзию свободы давала ирония и ветреность. Его современник Абу ль-Атахия (748 - 825), напротив, искал опору в аскетизме и вере. Он считается создателем жанра «зухдийят» - нравственных стихов о несправедливости жизни и тщете всего земного. Но такая отрешенность ему самому давалась непросто, о чем свидетельствует прозвище поэта: «Не знающий чувства меры». Он то и дело изменял собственным правилам, каялся и снова нарушал их.

Предо мною века из вечности встанут, Пройдут, и погибнут, и канут, и канут. Видел я, сколь многих они возвышают, обещают сперва, а после обманут. А в каких делах я усердствовал рьяно, осмотрюсь потом - и ничтожными станут. Наша жизнь на ощупь нежна, как гадюка, но уста ее яд точить не устанут.

(Размер хафиф, или легкий)

Вся жизнь другого поэта - аль-Мутанабби (915 - 965) - прошла в скитаниях. В молодости он был близок к движению карматов, выступавших под лозунгом религиозного обновления против общественного неравенства. Позже, подстегиваемый честолюбием и гордостью, восхвалял владык Сирии, Египта, Ирака, Ирана, но всюду ссорился со своими покровителями и покидал их. Говорят, он был убит братом женщины, которую высмеял в своих стихах.

Привычной суете придворных подхалимов аль-Мутанабби противопоставлял суровый мир обитателей пустыни с его устойчивыми законами доблести, простоты и великодушия. В своем творчестве он не раз возвращался к годам, проведенным среди бедуинов Сирии. Он мог бы сказать о себе словами пушкинского пророка: «Духовной жаждою томим, в пустыне мрачной я влачился...» Но нет пророка в своем отечестве, и поэт, настоящее имя которого Абу-т-Теййиб Ахмед ибн аль-Хусейн, так и остался в истории под прозвищем «аль-Мутанабби», что означает по-арабски «Лжепророк».

На станке - основа для повседневного женского платка. А когда-то ткачи ткали и вот такие мужские юбки...

Аль-Мутанабби считал себя продолжателем бедуинской поэтической традиции. Привычная для него стихотворная форма - это старая арабская касыда, произведение в несколько десятков стихов-бейтов, разделенных на полустишия обязательной паузой-цезурой. Укоряя «новых» стихотворцев, воспевающих любовь и вино, поэт восклицал: «Мое сердце не будет дичью для красавиц, как мои пальцы не станут стременами для кубков». Тем не менее в его стихах проявились такие черты новой поэзии, как несомненный отпечаток личности автора, стройность композиции, богатство изобразительных средств и четкость выражения мыслей, превратившая некоторые из его бейтов в народные пословицы и песни. Недоброжелатели говорили, что в его стихах нанизаны на одну нитку жемчужины и черепки. Многие, однако, видят в аль-Мутанабби крупнейшего поэта, когда-либо писавшего по-арабски.

В трех самых известных касыдах аль-Мутанабби ярко отражены его взаимоотношения со своими покровителями. При переводе я старался сохранить размер подлинника и подыскать русские соответствия его созвучиям, обычно довольно бедным и не всегда воспринимаемым нашим ухом как «полноценные». Арабское стихотворение X века было пленником формы. В угоду ей смысловые ударения часто не совпадают с ритмическими, а пауза внутри двустишия-бейта может разорвать слово надвое. Особая манера чтения - нараспев, растягивая слоги, - еще больше отделяла обыденную речь от поэтического глагола.

Две первые касыды, условно называемые «Касыда лести» и «Касыда упрека», в диване (сборнике) озаглавлены полу бейтами «Из другой десницы милости не приму» и «Погони, кони и ночь меня узнали в степи». Обе касыды обращены к правителю Северной Сирии Али ибн Абдаллаху, торжественно величавшемуся «Сейф ад-Даула», или «Меч державы». При его дворе в Алеппо аль-Мутанабби провел почти десять лет. Поэт посвятил множество хвалебных од щедрому и воинственному эмиру, отстаивавшему былую славу арабов в столкновениях со своими мусульманскими и византийскими противниками и достойному титула не эмира, а царя.

Первая касыда - это панегирик; причем лесть в нем, как вы сейчас убедитесь, достигает поистине космического размаха, а некоторые дерзкие гиперболы едва ли пря~ емлем.ы для исламского благочестия («И время само ему подвластно. Я думаю, что мог бы вернуть он жизнь п аду и джурхуму»). По мусульманским верованиям время подвластно только Аллаху, и только Аллах может оживлять мертвых.. Ад - это народ, много раз упомянутый в Коране как истребленный богом за то, что они на вняли словам пророка Худа (Коран, VII, 63 - 65 и др.). Джурхум - арабское племя, вымершее, как считает тра» диция, еще до ислама; динар и дирхам - монеты, на которых чеканилось имя правителя.

Касыда лести

«Из другой десницы милости не приму»

Приказал эмир Сейф ад-Даула своим слугам - гулямам облачиться и направился в город Мейяфарикик с пятью тысячами войска и двумя тысячами гулямов, чтобы навестить могилу матери своей. Было это в месяц шавваль, по мусульманскому календарю в год триста тридцать восьмой, что соответствует 949 году. И сказал поэт:

Коль хвалишь достойного - любовный зачин к чему? Ужель все поэты служат жару любовному? Любовь к сыну Абдаллаха лучше, чем к женщинам: ведь славы начала и концы вручены ему. И я льстил красавицам, пока не увидел я великое зрелище, его предпочту всему. Увидел я, как Державы Меч - Сейф ад-Даула кровавым своим клинком судьбу разрубил саму, Тавро его - на Луне, а слово его - закон для Солнца, Прикажет он - и сбудется по сему. Казнит он и милует соседей-соперников, как будто наместники они у себя в дому. И этим обязан он не грамотам, а клинкам, не хитрым посланникам, а войску могучему. Какая рука ему посмеет противиться? Какие уста поют другому? Да и кому? В какой же мечети его имя не славится? Какому динару оно чуждо иль дирхаму? Он рубит врага, когда булаты сближаются. Он видит его сквозь пыль, он чует его в дыму, Как звезды падучие, несется созвездие гнедых с вороными. С ним не справиться никому. Сломают оружие героям противника, затопчут копытами, не выжить ни одному...

Тут уместно прервать декламацию и задаться вопросом: не слишком ли много стихотворных цитат приводится в этой главе? Думаю, что мера соблюдена. Ведь в арабской культуре проза и поэзия не отделяются друг от друга китайской стеной: стихи звучали в любовных повествованиях и медицинских трактатах, в героических историях и мореходных лоциях; мерными рифмованными периодами растекались официальные послания средневековых правителей и строгие деловые записи. В любой исторической хронике, в любом философском сочинении, написанных тысячу лет или всего век назад, приводится множество стихотворных отрывков и целых стихотворений. Поэтому и наш рассказ об отношении арабов к слову был бы неполон без стихов.

На станке - основа для повседневного женского платка. А когда-то ткачи ткали и вот такие мужские юбки...

А теперь вернемся к «Касыде лести», опустив десяток льстивых строк аль-Мутанабби (здесь и дальше сокращения обозначены многоточиями).

В дни битвы, в дни мира нет эмиру подобного по щедрости, доблести, по славе и по уму. Его превосходство признают даже недруги, и даже невежда - свет звезды его зрит сквозь тьму. И время само ему подвластно. Я думаю, что мог бы вернуть он жизнь и аду и джурхуму. О, ветер проклятый! Помешать нам пытается. О, славный поток! Тебе он следует, щедрому. Напрасно нас ливень увлекал и испытывал, ему б о тебе булат ответил по-своему. Ты щедростью выше облаков, тебя встретивших дождем. Это ведомо и облаку самому. Лицо капли трогали, как некогда дротики, в воде платье, как в крови, бывало по бахрому. Идет за потоком конным - водный из Сирии, внимая тебе, как будто школьник ученому. С потоком одну могилу вы навещаете, едиными чувствами вы полнитесь потому. Ты воинов выстроил, но все их величие - во всаднике, чьи власы не спрячутся под чалму. Вокруг море бранное доспехов волнуется, и конница среди них крутому под стать холму. Заполнит все впадины, и местность сравняется, и горы нанижутся, как бусины на тесьму. Не думают ли мечи, что ты, о Державы Меч, к их корню принадлежишь, к их роду булатному? Чуть стоит тебя назвать - и, мнится, от гордости они улыбаются сквозь ножен своих тюрьму. Ты - царь, а довольствуешься скромным прозванием. Такое величие неведомо низкому. Ты к жизни дороги заступил, так что смертные живут или гибнут по желанию твоему. И я от другой десницы гибели не боюсь, и я из другой десницы милости не приму.

(Размер тавиль)

Вторая касыда относится к тому времени, когда, жестоко оскорбленный на глазах безучастного эмира своим соперником - литератором-персом Ибн Халавейхом,поэт делает последнюю попытку вернуть расположение правителя Сейф ад-Даулы. Начатая как казенный панегирик, «Касыда упрека» неожиданно сбивается на безудержное и раздраженное самовосхваление. Яростная напряженность интонации противоречит мерному течению строк. Стихи распадаются на отдельные афоризмы и пословицы, живые и поныне. «Свиток», который упоминает поэт, наводит на мысль о родословных реестрах, куда при первых халифах заносились имена «чистокровных арабов». Возможно, поэт и впрямь имеет в виду не тот свиток, в который записывает стихи (как считало большинство комментаторов), а тот, где записаны его благородные предки. Гора Думенр, «исчезающая справа»,- намек на то, что аль-Мутанабби может покинуть алепиский двор и удалиться в Египет; как мы увидим дальше, он так и поступил, не сумев растрогать эмира своей касыдой.

«О, хуже прочих земель - край, где товарища нет!» - эти слова арабского поэта А. С. Грибоедов процитировал в письме 1820 года из Тебриза. Послужившее темой для заметки «шейха отечественных арабистов» академика И. Ю. Крачковского и воспроизведенное как эпиграф к первой главе романа Тынянова «Смерть Вазир-Мухтара», полустишие аль-Мутанабби стало широко известно и в нашей стране.

Касыда упрека

«Погони, кони и ночь меня узнали в степи»

И сказал он, когда случился у него спор с людьми, мнившими себя поэтами и замышлявшими обиды и

козни:

Пылает сердце одно - да холод в сердце другом. Переменилась судьба, усталость в теле моем. Посмею ли утаить от Сейф ад-Даулы любовь, когда за милость его народы спорят кругом, Коль нас любовь собрала к его прекрасным чертам, так пусть по силе любви и воздается добром. Я был при нем, а мечи - тогда лежали в ножнах. Потом взгляну, а мечи - в крови, что льется ручьем. По праву лучшее он из всех созданий Творца и сам себя превзошел природой, нравом, умом. Сулит победу поход - враги без боя бегут. Ты рад, но все-таки зол, что не расчелся с врагом. Тебе предшествовал страх, заменой воинам стал, и ужас вместо меча спешит докончить разгром. Иным довольно того, но не довольно тебе: врагу не скрыться в степи и за высоким хребтом. Ужели будешь всегда бегущих трусов разить, ужели пылкость велит нестись за ними верхом? Пускай спасаются прочь, про честь и стыд позабыв. Позор - на них, а тебе - лишь слава в деле таком. Неужто сладость побед ты ценишь только тогда, когда встречается сталь - с волос тугим завитком? О, справедливейший муж! Зачем пристрастен ко мне? Ответчик в тяжбе моей, ты будь еудьею притом. Господь тебя укрепи, дабы сумел отличить жирок обжор и отек, приобретенный битьем. Ведь если путать начнем и свет равнять с темнотой, какая польза живым от зренья в мире земном? Еще припомнят меня, признают все при дворе, что я любого честней в собранье этом честном. Я - тот, чьи знанья и ум сияют даже слепцу и чьих речений глагол находит отзвук в глухом. Спокойно веки смежу, рассыпав редкости слов, а их толкуют всю ночь и вслух твердят целиком. Бывало, стольких невежд я тешил в их простоте, но смех мой бил наповал и рвал кровавым клыком. Не думай, если тебе раскрылась львиная пасть, что улыбается лев перед беспечным глупцом. Я столько душ погубил, летел на них - видит Бог - в седле, надежном, как храм, на иноходце своем. Мелькают ноги его попарно, будто их две, моим рукам и ногам скакун послушен во всем. Когда сходились войска, на нем я рвался вперед, разил - и волны смертей сшибались насмерть потом. Погони, кони и ночь меня узнали в степи, я им пожаром знаком, ударом, свитком, пером. Утесы я удивлял и груды черных камней, кружа в безводных местах с матерым диким зверьем. О, тот, с кем так тяжело расстаться будет навек! Не впрок придется добро, что мы без вас обретем. Бывало прежде у вас в обычай нас награждать. Увы, нет близости той, и вы забыли о сем. Раз вам по вкусу навет, что наш завистник плетет,- не станет рана болеть, удар покорно снесем. Внемлите этой мольбе, ведь понимание - долг для всех разумных мужей, но вам мольба нипочем. Когда уходишь от тех, кто не хотел удержать, ушел не ты, а они родной покинули дом. О, хуже прочих земель - край, где товарища нет, и хуже прочих богатств - добро, что сами клянем. И хуже прочих добыч - раздел, где стайка пичуг и сокол чистых кровей имеют долю в одном. Подонки портят стихи, а ты потворствуешь им! Едва ль арабы они, и персы тут ни при чем. Упрек тебе не в упрек - его любовь родила, на нем не жемчуг горит - слова сияют огнем.

(Размер басыт, или расширенный)

Аль-Мутанабби, клявшийся алеппскому эмиру, что он не примет милости из другой десницы, покинул Алеппо и направился, как и намекал, в Египет ко двору Кафура. Чернокожий нубиец, бывший раб, евнух Кафур был одним из главных соперников Сейф ад-Даулы. Надеясь на щедрые милости, аль-Мутанабби восхвалял Кафура в льстивых и порой двусмысленных панегириках, но, не добившись ожидаемой награды, бежал из Египта. Вскоре после этого поэт сочинил несколько касыд, высмеивавших чернокожего евнуха, в том числе и самую язвительную из них - «Касыду поношения».

Она написана стремительным мутакарибом - амфибрахием. В русской поэзии этот размер накрепко связан с арабской темой еще лермонтовскими строчками («В песчаных степях аравийской земли три гордые пальмы высоко росли»). Кажется, что аль-Мутанабби сложил «Касыду поношения» прямо в седле во время бегства из Египта. Упиваясь обретенной свободой, он восхищается быстрыми лошадьми и выносливыми верблюдицами, за которых готов отдать любую из красавиц. Поэт издевается над Кафуром, играет созвучиями, смело разрывает слова на концах полубейтов и дает полную волю своему языку,

Праздничные женские платья

В касыде приведен точный маршрут бегства, упоминается множество названий колодцев, источников, деревень. Например, Авасым - это область на границе Сирии и Византии, где правитель Сейф ад-Даула, которого не может забыть поэт, сражался с византийцами. Набатей - представитель арамейского населения Ирана, считавшегося в то время менее благородным по происхождению, чем арабы.

Касыда поношения

«Смеяться начнешь - навернется слеза»

Красотку, что плавной походкой мила, отдам за кобылу, что рвет удила. Отдам за верблюдицы тряский намет. На что мне походки сейчас красота! Седло меня к жизни привяжет. На нем уйду от обид и от козней врага. Лечу по степи, словно кости мечу: иль выпадет эта, иль выпадет та. Чуть что - все прикроет спина скакуна, меча белизна и копья чернота. Вот Нахля колодец мелькнул и исчез. Мы к жажде привычны. На что нам вода! О, ночь возле Акуша! Вех путевых не видно. Дорога трудна и темна. Когда до Рухеймы доехали мы, еще полпути эта ночь не прошла. Мы, спешившись, копья в песок утвердили. В них маша храбрость и славы дела. Мы глаз не сомкнули, целуя клинки - шершавую сталь, что от крови горька. Пусть знает Египет, Авасым, Ирак, что я - удалец, что мне честь дорога. Я слово держу, ни пред кем не дрожу, удар отражу я ударом меча. Не всяк, кто клянется, надежен в речах. Не всяк, кто унижен, отплатит сполна. А муж с моим сердцем - пройдет напролом сквозь сердце беды до победы венца. Пусть трезвый рассудок сердца укрепит. Пред разумом не устоит и скала. Куда б удальцу ни лежала тропа, не ступит он шире, чем ступит стопа. Скопец прохрапел эту ночь до конца. И в сон наяву клонит тупость скопца, Мы были близки, но стояла всегда меж нами пустыней его слепота. Не зная скопца, мнил я, что голова обычно вместилищем служит ума. Узнавши, я понял: весь разум его таится в мошонке, а там пустота. Ах, сколько смешного в Египте сейчас! Смеяться начнешь - навернется слеза. Там сыну пустыни мужлан-набатей толкует арабских родов имена. Там черный губу распустил до колен, а все ему льстят: «Среди ночи - луна!» Я сам носорога того восхвалял, его околдовывал силой стиха. Но в те похвалы, что ему отпускал, влагал я насмешек своих вороха. Бывало за Бога сходил истукан, но чтобы с ветрами бурдюк - никогда! Ведь идол молчит, а бурдюк говорит. Чуть тронь его - ветры испустит тогда. Не знает он сам, что ему за цена, да людям она превосходно видна!

(Размер мутакариб, или семенящий)

На мой взгляд, аль-Мутанабби как стихотворец сильнее в поношении, чем в лести. Его сокрушительные насмешки разят наповал. Не случайно сам он пал жертвой собственной язвительности. Во всех трех касыдах отчетливо выражается «неоклассическая» установка автора, для которого обращение к идеалам бедуинского прошлого прежде всего должно подчеркнуть благородство и достоинство самого поэта, имеющего право менять покровителей, если их благодарность ниже его поэтического дара. Стихами и собственной судьбой аль-Мутанабби стремился возродить традиционный образ поэта-изгоя, которого отделяет от общества уже не нарушение племенных обычаев, как это бывало до ислама, а поэтическое вдохновение, непостижимое для обычных людей. Поэт охотно повторяет старые «ведовские» мотивы доисламской поэзии, называя свои стихи «то ли поэзией, то ли заклинаниями».

То сходясь, то ссорясь с меценатами, пытаясь убедить их в высоком значении поэта, аль-Мутанабби боролся за независимость своего творчества. Однако это была едва ли не последняя и трагическая в своей безнадежности попытка. Чем дальше, тем меньше отстаивали поэты свое достоинство при дворах мусульманских владык: писали чувствительные слова на сладкозвучные мелодии, щеголя ли холодным блеском формального мастерства... Слух цоэтов оказался закрытым для голоса муз, а уста все чаще произносили фразы, не одушевленные подлинным вдохновением. В это время - время упадка арабской классической поэзии - роль выразителя непосредственного чувства все больше брала на себя музыка.

Отношение арабов к музыке двойственно. Ее воздействие на них чрезвычайно велико: даже если сделать скидку на чрезмерность выражений в средневековой прозе, обычными будут описания того, как у слушателей от звуков музыки «улетала душа», они впадали в экстаз, и, как пишет швейцарский востоковед Адам Мец, «особо впечатлительные души бросались на землю, на губах у них выступала пена, они хрипло дышали и кусали себе пальцы, ударяли себя по лицу, рвали на себе одежду, бились головой о стену». С другой стороны, страсть к музыке, которую может подтвердить любой из тех, кто бывал в арабских странах, всегда вызывала настороженное отношение к этому искусству: считалось, что оно - мать всяческих пороков, поэтому многие особо непримиримые течения ислама ополчались и на музыку - преследовали музыкантов и певцов, уничтожали музыкальные инструменты.

Само слово «музыка» («мусика») арабы взяли у греков, многие музыкальные термины заимствовали у индусов и персов, однако самобытный характер арабской музыки не вызывает сомнений. Чужому равнодушному уху арабская мелодия кажется однообразной, случайной. Это поверхностное представление абсолютно неверно! Неразличимые для неподготовленного слуха оттенки звуков придают особую прелесть мелодическим изгибам и узорам. А если добавить к этому необычайную ритмическую одаренность арабских исполнителей, их виртуозное умение импровизировать, не выходя за рамки канона (та самая «ковровость», о которой шла речь в предыдущей главе), становится понятным, почему европейский лад представляется арабам слишком бедным, а полифония - грубоватой.

Ромбы, звездочки и раковины-каури считаются у арабов надежными оберегами

На мой взгляд, невозможно изучать Арабский Восток, оставаясь глухим к его музыке. Сам я преодолел эту «глухоту» во время долгих путешествий на автомобиле по Сирии и Египту. Они всегда были связаны с музыкой. Почти в каждой машине есть кассетный магнитофон (до их появления пользовались портативными проигрывателями), и в дороге звучат голоса Умм Кульсум, Фейруз, Абд аль-Халима Хафеза. Пылкая страсть, всегда проникнутая грустью, неотвратимые повторы, никогда не похожие один на другой, накладываются на плавный ритм движения, сливаются с жарко дышащими рыжими песками, бесконечно тянущимися за стеклом автомобиля. Должно быть, арабская музыка неотторжима от арабской природы - изменчивой и однообразной пустыни, лиловых гор, зеленых долин и оазисов, пестрых и многоголосых городов.

Арабские музыкальные инструменты немногочислен -ны. Это прежде всего ударные - тамбурины, бубны, барабаны, кастаньеты. Духовые - тростниковые дудочки, свирели, флейты (причем некоторые из них делаются из металла - винтовочного ствола или ножки от европейской кровати). Струнные - уд (лютня), ребаб икаманджа (варианты виолы), канун (цимбалы). Самый популярный из струнных, конечно, лютня, с которой Европу познакомили именно арабы. Каждая струна лютни связывается с определенным темпераментом человека (по Гиппократу) и цветом: зир - темперамент холерический, цвет желтый; масна - сангвинический, красный; мислас - флегматический, белый; бам - меланхолический, черный. К этим четырем струнам - телу музыки - добавляется пятая - струна души.

Одушевлялись не только звуки музыки, но и крики животных и природные шумы. В щебете ласточки, тявканье лисицы, вое ветра и потрескивании горящего хвороста находили особый смысл. Привыкший к безводным пустыням бедуин слышал в кваканье лягушек, живущих близ воды, хвалу Аллаху; убивать их было категорически запрещено. Пророку Мухаммеду приписывается речение: «Когда вы слышите крики петухов, просите у Господа благодеяний, ибо они узрели ангела, но когда вы слышите рев ослов, просите у Господа защиты от нечистой силы, ибо они увидели шайтана». Крик ворона летней порой предвещал несчастье, угрожающее близким, а зимою, напротив, сулил дождь, процветание, удачу.

Но самой большой ценностью, украшающей уста и услаждающей уши, всегда оставался для арабов их язык - главное культурное наследие народа.

|

ПОИСК:

|

© GEOGRAPHY.SU, 2010-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'