Коткинские вечера

Коткинские вечера

Колхозная контора выглядит щеголевато. Снаружи дом очень опрятен и внутри ухожен. В нем особенно привлекает какая-то домашность, во всем чувствуется заботливая рука. Нет в конторе этакой затертости, затоптанности, небрежения, что отличает множество казенных зданий.

Кабинет председателя колхоза просторен, окна светлые, мебель современная. Да и сам председатель весьма гармонирует со своим кабинетом в стиле модерн. Тут наконец стало ясно, откуда у невесты на свадьбе цветы были. На стеллаже стояли горшки с растениями, с которых они и были срезаны.

Юрий Сергеевич уже не молод. Однако никогда не скажешь, что уже не один десяток лет этот человек работает на Крайнем Севере. Юрий Сергеевич моложав, подтянут. С ним мы познакомились еще в Мезени в первый же день приезда.

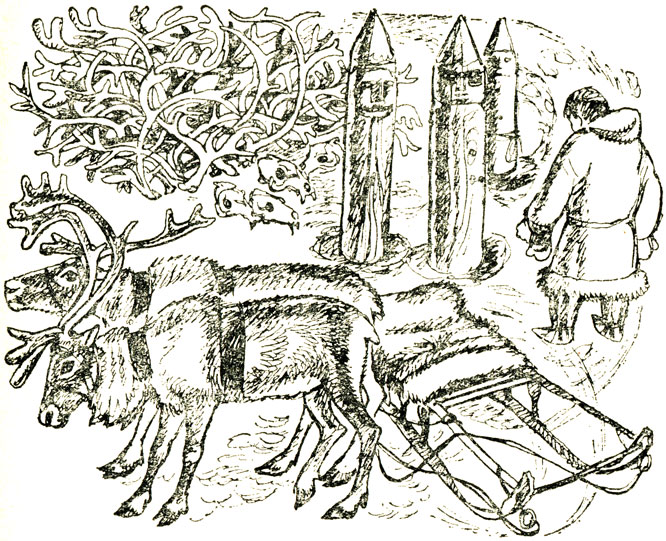

Мы шли из города в аэропорт, в свою гостиницу, когда увидели, как буквально метрах в двухстах от нас дорогу пересекает оленье стадо. Самое настоящее оленье стадо посреди российского города Мезени двигалось через центральную магистраль. Впереди и сзади стада шли упряжки. На упряжках ехали явно самоеды - люди сидели слева. Во всей тундре Старого Света слева на нарте сидят только уральцы. Можно далее провести границу на карте, где разделяется способ езды на нарте. Сидят слева почти везде от Кольского полуострова до Таймыра, до реки Хатанги. А от Хатанги на восток оленеводы ездят на нартах, сидя с правой стороны. Впрочем, имеется и исключение. На Нижней Колыме приходилось видеть чаунских чукчей. Они также садились на свои невесомые нарточки слева. И даже было у них правило - никогда не подходить к упряжному оленю с правой стороны. Олень от этого вроде бы бесился.

Здесь, по Мезени, ехали явно самоеды.

К слову сказать, в этом термине "самоеды" нет ничего обидного для людей, говорящих на самодийских языках,- ненцев, энцев, иганасан, селькупов. Сами они и не думают обижаться на этот древний этноним. Какой-то особый смысл был ему придан сравнительно недавно всяческими невежественными деятелями, по безграмотности своей пытавшимися объяснить слово "самоед" из русского языка. Объяснение вроде "люди, которые сами себя едят" получило почему-то столь широкое хождение, что старый этноним стал подвергаться жестоким гонениям. Поистине на каждом этапе знание человеческое ограниченно, невежество же не имеет пределов.

Точек зрения относительно появления термина "самоед" было высказано множество. Наиболее вероятно, что по мере движения на восток русские встретили население, весьма похожее на западных аборигенов севера - самоедов. Древнерусское "самоди" - "самоеды" легко этимологизируется на "самоде", как себя называют нганасанские старики, буквально означающее "самообразные". Ну это все к слову.

В мужичках на упряжках было все самоедское. И сидели они слева, и малицы у них были ненецкие. Только на них были шапки.

Ненцы в других местах шапок не носят. У ненцев Европейского Севера, Ямала и низовьев Енисея капюшон пришит к малице. Здесь ехали канинские ненцы. Те, к кому мы так рвались. Поэтому мы развернулись на девяносто градусов и пошли за ними, прибавив скорость. Кислое настроение как рукой сняло. Мы шлепали по грязи, глядя, как впереди трусцой двигаются мокрые олени-одногодки и два пастуха. Мы даже и не знали, что нам надо делать. Окликнуть людей не решались: они были заняты серьезным делом. И отставать не хотели. Так и тащились. И притащились к месту скорби и ликования. К скотобойне мезенского комбината горкомхоза. Почему это место скорби и ликования, особенно объяснять нечего. Скорбно, когда убивают скотину, приятно, когда принимают ее первым сортом.

Бойня представляла собой одноэтажное здание из мощных бревен. С одного торца к бойне был пристроен загон, куда и поместили с полторы-две сотни молодых оленей. Ненцы оставили свои упряжки. Олешки колесили вдоль жердин, составляющих изгородь. Было тепло и сыро. Прелестные животные выглядели жалко.

-- Черт знает что,- проговорил, показав на оленей, сухощавый мужчина, остановившийся около нас.

- Черт знает что, как будто их в грязи валяли,- повторил мужчина,- никакого вида нет.

- А чьи это олени?

- Наши.

- Не понял.

Мужчина глянул внимательнее.

- Не здешние, что ли?

- Нет. В экспедиции.

- Тогда понятно. Сюда олени попадают только из одного места - из колхоза "Северный полюс".

- Вот это везение!

- Что - "везение"? - не понял мужчина.

- Везение - то, что мы встретили здесь людей из "Северного полюса".

- Почему?

- Мы как раз и едем к канинским ненцам в колхоз "Северный полюс".

- Откуда? - поинтересовался озабоченно наш собеседник.

- Из Института этнографии Академии наук.

- Очень приятно,- сказал мужчина с видимым облегчением.

- Вы из "Северного полюса"?

- А кем там работаете?

- Председатель колхоза.

Это действительно было везение. Мы представились друг другу и договорились пойти во временную контору Юрия Сергеевича, чтобы выработать план совместных действий. Перед уходом председателю нужно было пройтись по бойне, посмотреть, как работает эта машина. Каждый лишний час до забоя означал много потерянных килограммов мяса. Беспокоиться было о чем.

Из загона то и дело могучие ребята утаскивали олешек в забойную камеру. Здесь умелый удар специальным ножом в гипофиз прекращал жизнь оленя. В следующем помещении с убитого животного снималась шкура, отдельно складывались камусы и "лбы" - мех с головы. Обнаженная туша подтягивалась на особой вешалке к потолку и здесь приобретала "товарный вид". Рабочие заученными движениями освобождали туши от внутренностей и в конце этого конвейера вытаскивали их к вешалам, стоящим у другого торца здания. Отсюда туши пойдут уже теми путями, которые им уготовила новая судьба: одни - в холодильник и далее, может быть, даже за границу; другие - совсем недалеко, в колбасный цех.

- Еле копаются, черти,- ворчал Юрий Сергеевич.

Он был недоволен. Все складывалось не очень удачно. Особенно погода. В такую теплынь сдавать скотину плохо. Невыгодно.

- Забьете сегодня всех, что пригнали? - спросил Юрий Сергеевич у бригадира мужиков.

- Заболь,- ответил тот коротко,- так.

У Юрия Сергеевича мы засиделись. Выяснилось, что до "Северного полюса" он работал долгое время на Чукотке. Я слышал много о нем еще в тех краях. Там Юрий Сергеевич проводил довольно смелые эксперименты с улучшением быта кочующих оленеводов. По его инициативе оленеводам были доставлены специальные дома на санях, которые таскали трактора, было и много других нововведений. Потом Юрий Сергеевич было переехал в Москву: должность получил неплохую. Однако заскучал. Снова потянуло на Север. Это со всеми старыми северянами так бывает. И стиль жизни не тот, и размах, и отношения с людьми более сложные и условные, чем на Севере. Денег меньше. Уверенности в себе меньше. Юрий Сергеевич не выдержал и снова уехал. На Канин.

- Не забывайте,- говорит Юрий Сергеевич,- что наше хозяйство рыбацкое. Мы - рыболовецкий колхоз.

- Почему же? Ведь основной доход у вас дает оленеводство.

- Оленеводство дает только то, что может дать. Вернее, близко к пределу того, что может дать. Надо развиваться, прогрессировать, а за счет оленеводства развиваться уже нельзя. Остается только один путь - увеличивать добычу рыбы. Облавливать водоемы на самом полуострове или увеличивать долю добычи за счет прибрежного лова - тоже бесперспективное дело. Ловить там можно ограниченно, в строгом соответствии с пополнением рыбных запасов.

Нам остается только одно - океанский лов. А для этого нужна техника, техника и еще раз техника. Пока у нас флота всего-то один средний и один большой морозильный траулеры.

- А кто на этих судах плавает?

- Специалистов нанимаем. Правда, кое-кто из своих скоро кончит мореходку. Наверное, вернутся в колхоз... Техники еще мало. Кроме траулеров всего только полтора десятка самоходных мелких посудин держим, а гребных да парусных - до сотни. Да что говорить! Еще не все станы механизированы. Только в двух местах электролебедки поставили для неводного лова.

- А какова доля океанской и местной добычи?

- Рыба - вообще дело зыбкое. Когда густо, а когда и пусто. Как ни парадоксально, а внутренний и прибрежный лов дает более надежный доход, чем океанский. Правда, если путина удачная, то траулеры приносят доход значительный. Но это как когда. Вот, посмотрите, по этому году как добыча распределяется.

Юрий Сергеевич подошел к большой таблице, висящей на стене, и показал на нее кивком головы.

Картина была действительно впечатляющая. В таблице значились породы рыб: сельдь, крупный частик, тресковые, навага, камбаловые, сайка, зубатка, сало морзверя и мясо морзверя.

Только против граф, где значились навага и сайка, из года в год цифры плана более или менее соответствовали показателям раздела "фактически". Остальные цифры были иногда ниже.

- Вот,- показывает Юрий Сергеевич,- надежен устьевый да прибрежный лов и охота на лахтака по старинке. А кормит нас практически рюжа-матушка. У нас их приходится полтысячи ставить.

Рюжа - это огромная верша, гигантское веретено из сетки на каркасе. В диаметре рюжа достигает человеческого роста. Ее тело называется "матица". Матица состоит из многих обручей, обтянутых сетчатым мешком. Внутри ее устроены "горла", чтобы рыба не шла обратно. Длина матицы достигает нередко двадцати метров. У входа к матице приделывают крылья метров по двадцать - тридцать длиной и по пять - восемь метров высотой. Внушительная воронка. В добычливые дни рюжа оказывается набита рыбой как колбаса.

Изобретение это чисто поморское. Для ненцев и раньше и теперь таскать с собой рюжи хлопотно. Да и установка рюж - сложное дело. Канин обжит поморами совершенно. Здесь не ловят рыбу в местах неведомых. Все участки многими поколениями изучены, опробованы, переделены. На них поставлены вороты, чтобы не надрываться, таская рюжи, устроены подъезды, там, где рюжи вытаскивают лошадьми, сделаны различные приспособления для промысла. Рюжа для помора и впрямь кормилица.

- Все жалуемся,- продолжает Юрий Сергеевич,- а если здраво посмотреть, то в последнее время забогатели. Взять хотя бы поселки. У нас четыре электростанции. Энергией себя снабжаем. Теперь машины. В колхозе два с половиной десятка машин - тракторов и всего прочего. Еще надо... И остается сделать еще очень много. Одних домов для оленеводов надо с сотню выстроить... Дел хватает. А как раньше было, вы хоть у Григория Федоровича Коткина спросите,- Юрий Сергеевич проговорил это, пожимая руку мужчине средних лет, вошедшему с какой-то ведомостью для подписи.

- Это что же рассказать, Юрий Сергеевич?

- Как раньше жили... Все ведь про здешнюю жизнь знаете.

- Как не знать.

- Вот и расскажите столичным людям.

Григорий Федорович вопросительно поглядел на нас.

- Мы из Института этнографии,- представились мы,- занимаемся изучением истории, быта, культуры,- повторили навязшую в зубах формулу.

- Ладно,- согласился Григорий Федорович.- Расскажу, что знаю.

- Может быть, вы нам церковь покажете?

- Можно сейчас и показать. Как раз в эту сторону пойду.

Везет нам здесь на Григориев Федоровичей. В тундре нас

опекал ненецкий Григорий Федорович, в Неси - другой, русский.

Удивительно, откуда взяли такие мощные деревья для строительства несьской церкви. Бревнищи огромные, толстые, длинные.

- Время коснулось их мало. Однако следить все равно надо. Кое-где и подремонтировать не грех. У нас такие памятники по пальцам пересчитать можно.

Возле церкви массивный деревянный крест.

- Чей это, Григорий Федорович?

- Поп тут повален... Вот ведь какая церквуха была на самоедские деньги строена...

- Нет, Григорий Федорович, в нее самоедских денег не вкладывали.

- Как не вкладывали? Век говорили, что на их деньги.

- Деньги-то были Архангелогородской епархии. Это уже легенду сложили про самоедские деньги.

- А откуда известно про епархию?

- Из документов, из исторических описаний.

- Расскажите, коли знаете...

- А вы приходите к нам вечером.

- Приду.

Несьская церковь построена тщанием миссии архимандрита Вениамина полторы сотни лет назад.

Канин для Архангелогородской епархии издревле был что заноза в глазу. Мало того, что самоеды некрещеные жили, а даже те из православных, которые на Канин уходили, коснели в язычестве, перенимали от бродячих инородцев их дьявольскую веру. Ни храмов господних, ни пастырей, чтобы несли слово иисусово, не было в полуночном краю. На сие многожды было указано архангелогородским отцам - владыкам и духовным, и власть предержащим. Посылались пастыри в тундру неоднократно, да дела все их, как мухи в меду, вязли в упорстве самоедском. Отцы архангелогородские много головы ломали, дабы православная вера везде едина была. Наконец создали специальную миссию. Много было и споров о пастыре, что во главе святого дела должен был встать. Порешили наконец поставить архимандрита Вениамина.

Вениамин был и умом остер и пастырь истинный. Мог и живот за святое дело положить. Едину для себя корысть видел - освободить самоедов от греха языческого. Знали отцы и то, что был он незлобив и лаской мог привлечь сердца дикарей.

Вениамин принял благословение на труд смиренно. Однако долгое время мешкал. Все думал, с какого конца за дело взяться. Он и раньше не сиживал подолгу в Архангельске. Многонь- ко поездил и по Печоре, и по Мезени, и по тундрам близким. Знал, что силой только отпугнешь оленных людей.

После того как миссия закончила свою деятельность, жил он как схимник. Даже к службе не ходил. Келейно молился.

Ранее всегда приветлив был. Если кто из своих или из местных у него желал узнать про нравы и обычаи самоедские, рад был рассказать. А теперь затворился. В Архангельск в эту пору приехал ученый-иноземец. Губернатору объявил, что хочет для изучения тундровых жителей севером проехать до Урала и даже через Урал на низ Оби и Енисея. Просил протекции для встречи с архимандритом. Губернатор протекцию составил. Иноземец было приехал к знатоку самоедской жизни. Архимандрит принять иноземца не пожелал. Сказался больным. Верно, чувствовал себя нехорошо: ноги ломота замучила да еще бессонье одолело.

А по правде говоря, и не до сна было.

Из Неси, с Канина, поступили вести тревожные. Писал местный священник Василий Фирсов, что приехал в тамошнюю тундру с Ижмы каким-то случаем ижемский же самоедин Василий Немтинов. Ездит он на оленях по всему Канину, занимается кудесничеством, или, как теперь говорят, шаманством, и склоняет самоедов отойти от христианской веры к идолопоклонству. И он-де, Василий Фирсов, посылал запрос в ижемскую Преображенскую церковь, и ответили оттуда, что Немтинов этот закоренелый язычник и вот уже четырнадцать лет не был у исповеди.

А ведь с Канина он, Вениамин, начинал свою миссию.

Если описать всю ее историю, наверное, выйдет книга в несколько томов. С 1810 года велась переписка между обер-прокурором Святейшего синода и Архангелогородским епископством "об изыскании удобнейших способов для распространения христианского просвещения между самоедами".

Наконец в 1824 году была составлена духовная миссия из пяти человек для отправки в "самоедские кочевья" во главе с второклассного Антониева-Сийского монастыря архимандритом Вениамином. Шестым членом миссии стал "проживающий в городе Мезени новокрещеный Самоядец, знающий писать и читать по-русски Степан Апицын, избранный для удобнейшего разговора и совещания с Самоедами на русском и их природном языке".

29 января следующего года члены духовной миссии выехали из Архангельска в Мезень, а оттуда к морскому побережью. Только к началу лета прибыли они на Канинскую землю, в Чижу. Из Чижи оленьим караваном отправились дальше на север, к предгорьям Канинского хребта, где, по самоедским рассказам, находился со своими стадами старшина всей Канинской тундры Хохоля Баракулев.

Хохоле в ту пору за шестьдесят годов перевалило. По самоедским меркам был он уже совсем старик, но телом еще крепок, а ростом превосходил многих из членов миссии. Среди самоедов редко такое увидишь.

Как старшина, должен был он собирать ежегодную дань (ясак) оленьими или лосиными кожами с каждой мужской души от семнадцати до пятидесяти лет. Прежде дань эта называлась луковой, потому что взималась только с тех самоедов, которые по возрасту своему могли луком владеть; старики, больные и малолетние из ясачного оклада исключались.

Теперь же кроме обычного ясака требовало со старшины Мезенское уездное казначейство, чтобы собирал он еще по три рубля с души деньгами да тридцать копеек на устройство путей сообщения.

Кроме ясачных дел разбирал Хохоля всякие самоедские распри и обиды. Воровства между ними никогда не водилось, а вот такое, чтобы пастбища потравлять чужие или того пуще оленей забрать, будто за долги, случалось нередко. Бывало, что в пьяном виде подерутся или муж жену изобьет, а та от него к родным сбежит. Тут, конечно, без старшины не обойдешься: за жену-то калым плачен оленями да шкурами песцовыми или добром. Теперь, значит, давай все назад или жену возвращай.

Миссию Хохоля принял щедро. Столько русского начальства прежде никогда в тундре не было. В чуме усадил на почетное место рядом с собой, угощал оленьей печенью, почками и мясом. От дикарской еды - сырой печени - русские отказались, только толмач Апицын Степан по прежней самоедской своей привычке ел, а вот языки вареные отведали с удовольствием. По вкусу пришелся и малосольный голец, янтарный от жира с нежно-розовым, как у семги, мясом.

Но глубокие истины слова божия Хохоля поначалу воспринимал равнодушно, а чтобы отвергнуть идолопоклонничество и принять христианское вероучение, просто и слушать не хотел.

Тогда велел архимандрит достать из особого запаса штоф водки, сукна красного несколько штук, бляхи медные, связку бисерных нитей и топор. Вещи те составляли особую страсть самоедов, а уж с водки они становились как дети малые.

Но и после того Хохоля противился, уверял, что, мол, слишком стар, чтобы от своей языческой веры отказываться.

Потом вдруг вскочил на ноги, полез в угол чума, где за шестом с языческими личинами держат самоеды всякие дорогие для себя вещи да еще своих идолов, и достал потрепанную бумагу, по виду пергамент - от ветхости и грязи сразу не разберешь. Заговорил быстро-быстро, так что не только Вениамин, который вот уже полгода как познавал самоедский язык, но и толмач Степан Апицын ни слова не могли разобрать.

Позже прояснилось, что была то копийная грамота, жалованная в царствование Ивана Васильевича Грозного в 1545 году канинским и тиунским (тиманским.- Авт.) самоедам.

Говорилось в той грамоте следующее (по ветхости не все разобрали):

"Пожаловал есми в своей отчине, в Канинском носу, Самоядцев канинских и тиунских всех, что мне били челом Самоядцы же Леска да Апица, во всея Самояди место Канинской и Тиунской, а сказывают: что де отцы их и деды да и они свои ухожаи ведали и рыбные ловли, и зверя всякого били... и те де их рыбная ловля и звериныя ухожаи отнимают у них Печеряне и Пермяки за себя... да теж де и самоедцы приезжают на Лампожню торговати с Русаки, а ставилися деи приезжая на уст Мезени реки, и Пинежские де волостели их судят силно и их продают и убытки чинят им великия... И яз Великий Государь Самоядцев канинских и тиунеких всех пожаловал: Печеряне и Пермяки у них в их рыбныя ловли и звериные ухожаи не вступаются... А кто учнет у тех Самоядцев у канинских и тиунеких в их рыбные ловли и в звериные ухожаи вступатися, или кто чрез сию мою грамоту чем их изобидит, тому от меня Великого Князя быть в опале и продаже".

Жаловался Хохоля, что, хотя и есть у него грамота, снова приезжают на Канин мезенские мещане и гонят самоедов с их промыслов. Поэтому терпят самоеды большие обиды и лишения, особо те, у кого оленей немного и ловить их для еды не могут.

Тогда пришлось долго уговаривать старшину, обещать, что миссия сообщит обо всем губернатору и тот строго спросит с обидчиков, дабы и другим было неповадно вторгаться в самоедские владения.

Наконец согласился Хохоля принять крещение. Был наречен Ильей. Вместе с ним были приобщены к христианской вере помощник старшины, десятский Лапсидон Сулентьев и "лучшие люди" - видные оленеводы Илья Баракулев, Петр Канюков и другие. Всего в то лето, осень и зиму будущего года было крещено 420 канинских самоедов.

Хохоля вскоре после крещения даже избу себе построил на русский манер в устье речки Шойны.

Целых пять лет работала миссия на Севере. Более трех тысяч самоедов было приобщено к христианской вере. Построено три церкви: в Неси, в Тиманской тундре при реке Суле и в Болыпеземельской тундре, там, где Колва-речка разделяется на Большую и Малую.

Вениамин составил грамматику и лексикон самоедского языка, перевел на него сначала Евангелие от Матфея, а потом и прочие книги Нового завета.

Он внушал членам миссии о необходимости приветливо относиться к самоедам и снисходительно смотреть на их непонятные, а то и вовсе дикарские обычаи.

Вениамин помнил, как ему пришлось убеждать самоедов предать огню их главного идола на Вайгаче.

Этот идол пользовался известностью у всех самоедов Большой земли (так называли обширную тундровую равнину к западу от Урала). Приезжали сюда на языческие мольбища самоеды из других европейских тундр и даже с Сибирской стороны.

Стоял он на самом южном конце острова, на приметном, выдающемся в море высокими скалами мысу, который по множеству находившихся там идолов русские печеряне прозвали Болванским.

Идолы

Главного своего идола самоеды величали Весако - "старик". Имел он в высоту два аршина, был деревянный, трехгранной формы и весьма ветхий. В верхней части идола одно над другим было вырезано семь лиц, нижняя часть состояла из трех простых граней, воткнутых в землю, и являла собой лицо сатаны. Полукружьем от главного идола с южной стороны в несколько рядов были воткнуты в землю еще четыреста двадцать идолов меньшей высоты, но все деревянные, с остроконечными или же двухгранными головами. В середине тела у них для обозначения пупа было вбито по большому железному гвоздю. В северном направлении от Весако, но сравнительно неподалеку высилась груда из оленьих рогов в сажень высотой, около которой на земле лежало не менее тридцати черепов белых медведей. Тут же, в небольшом отдалении, стояло двадцать каменных идолов, представлявших собой почти не обработанные естественные изваяния из известняка белого Цвета с непременным остроконечным верхом.

Все эти идолы, как деревянные, так и каменные, составляли как бы свиту главного Весако.

Как неохотно рассказывали самоеды, у Весако была жена - идол, находившийся на северной оконечности Вайгача и прозывавшийся Ходако-"бабушка". Их многочисленные дети были разбросаны по всем тундрам к западу от Уральского хребта. Один располагался в Канинской тундре, в урочище под названием Козьмин перелесок. В этом перелеске, представляющем собой своего рода рощу, находившуюся в каких-ни-будь двадцати верстах от города Мезени, стояло более сотни идолов, из них двадцать больших, толстых и отличных от вайгачских, с головами округленными, похожими на человеческие.

В Болыпеземельской тундре и на Югорском Шаре испытала миссия большие трудности. Многие тамошние самоеды не хотели принимать христианскую веру, запирались в язычестве. Прослышав о миссии, уезжали они на оленях в отдаленные тундры и даже за Уральский хребет. А то и того хуже: сеяли о миссии всякие небылицы и смущали тех язычников, кто по убеждению своему или состоянию духа склонялся к христианству.

На Югорском берегу и вовсе почти никого из самоедов миссия не сумела приобщить к христианскому вероучению. Не мог долго понять Вениамин, отчего такой неуспех, пока наконец не признался на исповеди рода Тысыи старшина Николай Литков, что боятся югорские и болыпеземельские самоеды гнева главного своего идола - сядэя, который находится неподалеку на Вайгаче.

И тогда решил Вениамин любыми путями попасть на остров и посмотреть хотя бы на языческое страшилище, а бог даст, и изничтожить дьявольское творение. Но на все уговоры ехать на Вайгач самоеды пугливо отмалчивались. Ни подарки, ни водка не действовали.

И совсем было хотел отказаться от своего намерения, да подкочевали откуда-то с Северного Урала трое самоедов - Федор Невков с племянниками Иваном Тайделовым и Григорием Федоровым. Сразу согласились креститься да потребовали огненной воды, сколько выпить смогут. А пить они умели по-христиански, не в пример иным самоедам, так что стал архимандрит даже за свои запасы опасаться.

Дивился на них Вениамин, потому как легко согласились ехать с ним на Вайгач, да и иных самоедов кого угрозой, а кого водкой сманили.

А как приехали на Вайгач, сразу стали опять водки требовать, напившись лее - плясать возле идола. Просвещать их христианским словом было все равно, что безумцу проповедовать. Глаза отказывались смотреть на богомерзкий шабаш и дьявольское создание рук языческих. Не сдержал себя Вениамин, повелел предать огню идола и все его окружение. Вспыхнул идол, как трухлявый пень, и вдруг загудело что-то, завыло жутко.

Позже выяснилось, что находится рядом пещера обширная и от дующих с моря ветров происходит в ней вой и гул, но тогда оторопь архимандрита взяла, дрожь все члены схватила и, сколько ни осенял себя крестным знамением, не оставляла долго.

В общем лучше не вспоминать. И по сию пору нехорошо. Потом, как самоеды в себя пришли, очень идола они своего жалели и на миссию злобились.

Тогда велел Вениамин освятить то место, где идол стоял, и поставить вместо него животворящий крест Христов, загодя с собой привезенный.

Как поставили крест, самоеды будто успокоились, вокруг ходили, некоторые руками трогали, убеждались, деревянный ли. А наутро член миссии Яков Истомин обнаружил, что снизу, ближе к земле, вымазан крест салом и кровью, а на самой крестовине примотан лоскут красного сукна.

У архимандрита в глазах потемнело, когда увидел эти языческие атрибуты на животворящем кресте.

Потом понял, что не тотчас христианская мудрость проникает в душу язычника.

А может, и вообще не проникает?

Внешне принимает самоед христианство, но душа его остается закрыта, живет там веками накопленное темное язычество, и никакими проповедями и словом его не вытравить.

Гнал от себя архимандрит эти мысли непристойные, небогоугодные, но нет-нет да и опять они возвращаются, приползают тихонько. И уже нашептывает дьявольский голосок: "А может, вообще вся твоя миссия была напрасной. Вспомни, как по возвращении с Вайгача отвернулись от вас самоеды, и даже те, кто добровольно крестился, перестали являться на исповедь. А кто помогал тебе в вайгачском предприятии? На кого ты опирался?"

Вениамин поморщился. Воспоминание об этом его коробило. Позже стало известно, что Федор Невков и его племянники не кто иные, как злоумышленники, высланные за разбои из Пустозерского ведомства по приговору Мезенской уездной канцелярии за Урал, но по дороге бежавшие. К миссии же присоединились, чтобы по возможности поживиться каким-либо имуществом. И верно, когда уезжали, исчезла большая бутыль лампадного масла, что хранилась в нарте вместе с другими пожитками, да не досчитались двух оленей. Масло лампадное злодеи, наверное, с водкой попутали, а за оленей потом пришлось с самоедом-хозяином особо рассчитываться.

В общем вскоре после возвращения с Вайгача отправил архимандрит в Архангельск епископу рапорт, чтобы закрыть миссию.

Вот уже почти пятнадцать лет прошло с того времени. А порой опять гложет тайная мысль о правильности содеянного. Сам не хотел бы в этом признаваться, да что поделаешь.

Правда, сейчас его голова занята другой заботой. Задумал архимандрит написать сочинение обо всем увиденном в северных тундрах и назвать его "Самоеды мезенские". Теперь ему не стыдно признаться: за годы работы миссии он сроднился с этим кротким и смирным народом, познал его язык, быт и нравы.

Все это он должен донести до читателей просвещенной России, где на самоеда сегодня смотрят в лучшем случае как на дикаря.

Вениамин воздел на переносицу очки, направил перо и, обмакнув в чернильницу, вывел изящным почерком:

"Языческая вера некрещенных самоедов.

Языческая вера некрещенных самоедов Мезенского уезда по своему происхождению есть шаманская. Она состоит из верования в бога, дьявола, тадепциев (духов) и хегов (идолов)..."

Хотел было написать: "Сие есть наущение дьявольское", однако рука так и повисла в воздухе. Задумался архимандрит. Смутилась душа. Кому из смертных дано судить подобных себе? Разве не сказано сыном божьим: "Не судите, да не судимы будете..."

Вениамин усмехнулся: "Язычники, язычники". А много ли христиан сердцем и разумом понимают, что есть господь единый и как он в трех ипостасях явлен бывает: бог-отец, бог-сын и бог - дух святой. Сколько из братии каялось ему, архимандриту, что постичь сие не в силах.

Улыбка еще более осветила лицо пастыря, когда в голову вдруг пришло, как мезенский исправник жаловался ему:

- Не умею, отче, этого представить, как Господь единый в трех лицах пребывает... Разве что так это думать надо, будто, к примеру, губернатор сразу и митрополитом, и полицмейстером служит за незаполнением упомянутых вакансий.

А как вспомнил недавний разговор с соборным протоиереем, рассмеялся Вениамин, положив голову на руки, и долго не мог успокоиться.

Давеча к нему соборный протоиерей приходил. Растревожен:

- И нас лукавый своим вниманием не обошел. И у нас, говорят, безверие объявилось. Вольтерьянство.

- Какое же, скажи на милость.

- Да шкипера купцов Могучих, Илью Пестова, знаешь?

- Знаю. На его шхуне плавал в разные места неоднократно.

- Вот он в безверии и признался.

- Быть того не должно. Сколько знаю его - человек верующий. Все обряды соблюдает строго.

- Обряды обрядами, а сам признался, что в бога не верует.

- Да расскажи ты путем.

- К исповеди идти отказался. Встретил меня на улице и говорит: "Ты меня, отец, к исповеди не жди. Не хочу я богу говорить, коли ему до меня дела нету".- "Какую ты ересь говоришь?" - мне даже страшно стало. "Ничего не ересь. Я теперь в бога не верую. Его, верно, и нет совсем. Сколько ни молю бога о чем - все наоборот получается. А верю я в Николу-угодника. Этот - истинный помощник. О чем его ни прошу - все мне делает".

Плечи архимандрита вздрагивали от смеха. Смешон был и сам шкипер Илья Пестов, и сам отец протоиерей.

Уж если таким людям в вере христианской не все доступно, то что говорить о самоедах? Эти хоть и не надрываются, как исправник, представляя себе, как один губернатор на трех вакансиях сидит "по незаполнении", а заполняют сами все вакансии, которые жизнь перед ними представляет, духами, да с ними стараются в мире жить, для чего делятся благами земными. Поступают эти самоеды совсем как шкипер Илья, который говорил также, что он своему кумиру - пророку Николе после хорошего промысла жалует две бочки ворвани. Льет жир зверя морского прямо в воду, так как считает, что Никола именно в воде обретается, и, видя, как волны усмиряются под жиром, усматривает в этом хороший знак. Святой-де жертву принял и обещает при нужде добрую погоду дарствовать. Да сами мы, многогрешные, для чего свечи жжем, иконам рукотворным покровы да оклады жертвуем.

- Да что же это? - спохватился архимандрит.- В ересь впадаю, сам в вере не крепок стал.

Он опять стал перечитывать написанное, но улыбка еще Долго не сходила с его лица.

Иноземца, которого не принял архимандрит, звали Маттиас Александр Кастрен. По образованию он был лингвистом и имел звание доцента Гельсингфорсского университета.

В ту пору он еще был молод, ему едва перевалило за тридцать, полон сил, а сознание важности и значительности поручения, которое возложила на него Российская Академия наук, удесятерила его энергию. Поэтому, хотя Кастрен и возлагал немало надежд на беседу с ученым архимандритом, признанным знатоком самоедов, решил дольше не задерживаться в Архангельске и, наскоро пообедав в маленьком трактире, велел закладывать лошадей и ехать на Мезень. Оттуда начинался долгий, почти десятилетний цикл его экспедиций по Европейскому Северу и Сибири, результатом которых было подробное изучение дотоле фактически неизвестных науке сибирских языков (ненцев, энцев, нганасан, селькупов, кетов и других народов), составление их словарей и грамматик, систематизация языковой карты Северной Азии.

Впоследствии, когда самого Кастрена уже не будет в живых (он погиб от скоротечной чахотки, не дожив до 40 лет), ученый мир сможет по достоинству оценить огромный вклад в науку, который внес этот скромный и героический человек.

В числе многих научных заслуг Кастрена было и обоснование гипотезы о том, что некогда предки современных ненцев и других самоедских народов жили на юге Сибири, откуда они в силу ряда причин были вынуждены переселиться на Север, в сибирские и европейские тундры.

"Несомненно,- писал он в одной из своих работ,- что финны через родство с самоедами вступают в связь с алтайскими народностями, потому что не может быть ни малейшего сомнения в том, что самоеды вышли с Алтая, там многие ветви этого племени обнаружены на этой горной цепи и отчасти еще продолжают обнаруживаться".

Современные научные материалы, слагающиеся из синтеза открытий археологии, анализа этнонимов (названий родов) и топонимов (географических названий), этнографических сборов, записей фольклорных текстов позволили дополнить и уточнить некоторые выводы Кастрена. В частности, есть основания думать, что предки самодийских народов были расселены на просторах Южной Сибири значительно шире, чем представлялось Кастрену,- от восточных отрогов Уральского хребта вплоть до Саянского нагорья.

Высказано предположение, что переселение самодийцев на Север произошло в результате сложения на юге Сибири мощного военного союза кочевников-гуннов, подчинивших в первых веках нашей эры своему политическому влиянию местные племена или же вытеснивших их из районов прежнего обитания.

Лингвисты и этнографы считают также, что одна из первых самодийских волн, появившихся на севере Сибири, проникла именно на Канин. Канинский говор ненецкого языка по ряду фонетических особенностей стоит значительно ближе к языкам южносамодийских народов: селькупскому, маторскому и койбальскому. На это же указывают и некоторые особенности одежды канинских ненцев, у которых мужские малицы не имеют пришивного капюшона. Этнографические данные, относящиеся к концу восемнадцатого века, свидетельствуют, что в то время такая одежда была распространена и у других ненецких групп, в частности за Уралом. Сохранились у канинцев и специфические виды женской верхней одежды и головных уборов, неизвестные в других районах, где живут ненцы.

Наконец, можно считать установленным, что задолго до появления пришедших с юга самодийцев в тундре Европейского Севера и Сибири жило какое-то аборигенное население, занимавшееся охотой на дикого северного оленя, озерным рыболовством и морским зверобойным промыслом и отличное от самодийцев по своему языку. С приходом самодийцев между ними установились брачные отношения, в результате чего аборигены были полностью поглощены более многочисленными пришельцами. Но влияние аборигенов на формирование языка и культуры современных самодийских народов, несомненно, сказалось.

Да, наука никогда не стоит на месте, постоянно пополняется новыми фактами, которые порой камня на камне не оставляют от стройных и казавшихся еще недавно незыблемыми гипотез.

Но в том и состоит великий научный подвиг Кастрена, что его работы не утрачивают своей значимости и в наши дни. Он был не только первооткрывателем, научным землепроходцем Сибири. Его заслуга еще и в том, что он намного опередил свое время.

Печка наша почти прогорела. Тройка головешек еще хранила невысокое ровное пламя. Уголья светились матовым красным светом под хлопьями седого пепла.

Лицо Григория Федоровича, сидевшего напротив печи, было освещено мягким светом. Оно строгое, аскетическое. Взгляд выцветших глаз задумчив.

- Раньше самоди семьями дружили с русскими,- рассказывает он медленно.- Порядок такой был. Какой самодин подружится с каким русским - договаривается, чтобы тот ему масла припасал, капусты квашеной, рыбы квашеной. А само- дин ему - шкуры для малицы, мяса оленьего. У нас-то все абурдать любят. Вот хозяйка моя смолоду беда как абурдать любила. Отец ее говорил: "За самодина отдам". За меня отдал. Все равно как за самодина... Раньше-то и одевались одинаково. Рядом поставить - не отличишь, который самодин, который русский.

- Григорий Федорович, а вам шаманов не приходилось видеть?

- Шамана-то живого видал. Это Степка Канюков был. Знаменитый тадебей. К нам, бывало, в гости ходил, когда в Несь приезжал. Однако сам-то он в церковь ходил тоже. Жертвовал на церковь. А вот как тадебейничают, я не видал. Не пришлось. Отец мой видал, а я - нет.

- А Лев Николаевич Гейденрейх видел.

- Постой, постой! Это который Гейденрейх? Который у нас факторией заведовал?

- Именно. Вот смотрите, что он пишет:

"...Вступать в сношение со злыми духами - тадебциями, по религиозным воззрениям самоедов, можно лишь через посредство шамана-тадебея.

В Канинской тундре тадебейство имеет почти исключительно наследственную преемственность. Отец-тадебей обыкновенно обучает сына своему ремеслу с отроческих лет. В прежнее время тадебей пользовались громадным влиянием среди самоедов ; ни одно более или менее важное дело не решалось без участия тадебея.

Тадебей Канинской тундры в обычном своем платье ничем не отличаются от остальных самоедов. Во время совершения тадебейских действий для вызова тадебций тадебей употребляют обтянутый оленьей выделанной шкурой бубен с колокольчиками на ободке. Для ударов по бубну служит изогнутая, обшитая оленьей шкурой палочка. По-самоедски бубен тадебея называется "пензер". На лицо тадебей надевает маску из черного сукна с кисточками и оторочкой из красного сукна. В месте прорезей для глаз пришивают две медные пуговицы.

Мне лично пришлось однажды видеть тадебейские действия лучшего в Канинской тундре тадебея - некоего Степана Канюкова.

По делам я заехал в один из чумов. Рассчитывая найти на стойбище лишь один чум, я натолкнулся на два, стоящих рядом. Возница мой указал мне чум того самоеда, к которому я ехал по делу. Вошли. В чуме - никого. Дотлевают последние огоньки под таганком.

- Григорий,- обратился я к вознице,- где же хозяева?

- В другом чуму, верно. У них тадебей, нельзя быть. Слышишь?

Я прислушался. Молчала тундра - ночная, лунная. Легкий ветер ударял в стены чума. Вдруг настороженную тишину прорезал гортанный, высокий с придыханиями голос своеобразного тембра.

- Слышишь? - почему-то шепотом сказал Григорий.

Глухой звук пензера и низкие гортанные голоса вырывались волнами из чума, наступали на тишину, оттеняя резкие выкрики и песню тадебея.

- Мукаана хае (идем в чум),- обратился ко мне Григорий.

Пошли. Навстречу нам вышла старуха - хозяйка. Обменялись приветствиями.

- Я в чум хочу пройти, хозяина повидать надо.

- Не можно. У нас Степан - тадебей. Сын заболел у меня - умом не полон, так Степан лечит.

- А при мне нельзя разве?

- Это не любит, Степка-то, при русаках не лечит.

- А не заходя посмотреть можно?

- Коли занятно - смотри.

Я примостился к небольшому отверстию в чумовой обтяжке.

В чуме яркое пламя костра. Налево от входа с лицом, завешанным маской, черной с красными каймами, сидел тадебей. В правой руке его изогнутая палочка. Нервными ударами бьет он в пензер, подергиваясь всем телом, вначале выкрикивая высокие ноты, рвущие тишину, постепенно переходящие в плавную песню. Каждый отдельный запев тадебей заканчивает едва слышным задушенным бормотанием. Мрачно вторят ему общим вздохом на одной низкой басовой ноте окружающие тадебея шесть самоедов-мужчин. В глубине лежит связанный по рукам и ногам, с вывороченными белками глаз и напружиненной в жилах шеей, больной в буйном припадке.

- Хэ элцэ таран, сиу луице туи тау, сиу хахыний мя сармик (гром потрясающий, семь русаков молящихся, семь ведьм),- взывает тадебей к подвластным ему духам. Остальные глухо вторят. Темп песни становится быстрее и быстрее, бормотания тадебея все глуше и глуше, реже и бессильней - удары в бубен, и, наконец, как бы изнеможенный, он склоняется на локоть и шепотом ведет разговор с пришедшими на его зов тадебциями.

Напряженное молчание и жуть вползает в чум.

Наутро убили оленя, мясо съели тут же, шкуру забрал тадебей, а оленью голову повезли в Кузьмин перелесок - в жертву сядэям.

Через год я узнал, что больной, которого лечил тадебей Канюков, вырвался из чума и утопился в припадке буйного помешательства ".

- Раньше-то мы сами как самоди были,- Григорий Федорович покачал задумчиво головой.- Тоже мимо разных болванских мест без подарков не ходили.

- Каких это болванских мест?

- Да мимо тех мест, где самодинские болваны стояли.

- А вы их видели?

- Видал раньше-то... Раньше-то такое место было на стрелке, около устья.

- А что там было?

- Сопка там была. На ней болваны стояли самодинские. Один каменный - простой самородный камень, а другой деревянный - так просто брусок с вырезанной рожей... Я как-то со своим божатком - крестным покойным Степаном Ивановичем - на карбасе бежал до Голубницкой лахты. Там берег морской изгибается будто залив. По-нашему "лахта" называется. На самой Голубнице была избушка поставлена для промысла. Ее мой родной дядя материнский ставил... Ну, там и отец мой промышлял когда. Вот мы с божатком к отцу и бежали. Пришли на Голубницу - никого нет. Божатко говорит: "Пойдем по Губистой. Наверное, где-нибудь близко промышляют".

Пошли выше. Устьем идем, слева речка открылась - в Губистую впадает. Возле горла сопочка видна. Я смотрю - ничего понять не могу. Рогов оленьих - прямо гора навалена. Тогда божатко говорит: "Смотри, Гришанька, это самодинское святое место. Надо здесь их болванам подарок делать, а то талан не будет". К берегу пошел. Мы пристали тут, потом близко к болванам подошли. Тут я и разглядел, что один каменный болван, а другой - деревянный. Кровью, видно, намазанные, салом. Рогов оленьих полно, головы зайцев морских... Божатко маленько табаку посыпал на болванов, говорит: "Вот вам подарок, теперь нам промышлять помогайте..."

"Большинство священных урочищ,- пишет Лев Николаевич Гейденрейх,- находятся в тех местах, где самоеды собираются для пастьбы оленей, промыслов зверя, рыбной ловли, и т. д. Главнейшим местом жертвоприношений канинских самоедов считается Кузьмин перелесок, находящийся в 25 километрах от г. Мезени, на пути к дер. Семже. Мимо этого урочища и сейчас (т. е. пятьдесят лет назад.- Прим. ред.) редкий из самоедов проедет, не принеся той или иной жертвы.

Мне вспоминается рассказ самоеда Бобрикова (Лаптея), ветхого столетнего старика, ныне уже умершего. Однажды при выезде из с. Неси в Мезень он хотел проехать через Кузьмин перелесок, не принеся жертвы. Ехал же он в том году в первый раз.

"Вдруг,- рассказывает старик,- передовой мой лег и не пошел вперед, как я с ним ни бился. Оторвал я сукна от малицы, привесил к главному сядэю - не помогает: лежит передовой. Вижу - надо оленя бить, оленьей крови хотят сядэи. Убил перея, обмазал губы сядэя кровью, голову оленя на холм положил, тушу взял на сани, пошел обратно к оленям - встал передовой, поехал я в Мезень".

Кузьмин перелесок, как священное место, известен в Боль- шеземельской тундре и даже за Уралом. В 1924 году из Боль- шеземельской тундры было паломничество от самоедов, при несших в жертву сядэям Кузьмина перелеска четырех песцов.

В самом Канине славится как священное место Болванская сопка - в 80 километрах от Микулкина мыса, Коритина сопка - в истоках реки Оксентьи, Норинская сопка - в истоках Камбальницы, Бабья сопка - у Бабьей речки, Тертола - за рекой Рыбной".

Вся река была в огоньках. Рыбаки жгли лампы возле прорубей. Погода стояла тихая - ни ветерка. Морозец небольшой, не жесткий.

Григорий Федорович легко шел впереди, неся под мышкой объемистый, плетенный из бересты короб. Снежная тропинка обогнула последний дом над рекой и перерезала наискось склон высокого берега. Идти приходилось ощупью, приноравливаясь к Григорию Федоровичу. Он двигался легко, не глядя под ноги.

Дорожка пошла по ровному месту - лед. Григорий Федорович прошел еще метров с двести и остановился возле небольшого колышка. Вот и прорубь. Он отложил короб и засветил керосиновую лампу. Показался какой-то круг на снегу - выпуклость. Григорий Федорович запустил под него руку и поднял фанерную крышку. Она была чуть припорошена снежком и выделялась на снегу слабо.

Крышка закрывала прорубь.

- Еще днем сладил,- объяснил Григорий Федорович.- Не люблю открытую оставлять. Снег падает, потом черпать надо. Так лучше.

Освещенные лампой вниз к воде уходили ледяные стенки. В одном месте стенка была скошена - в ней был вырублен желоб.

Григорий Федорович вынул из короба и воткнул рядом с прорубью в снег короткую деревянную лопатку с округлым лезвием. Потом он достал главную снасть - уду.

Есть вещи, конструкция которых столь совершенна, что прогресс их почти не касается. К их числу, бесспорно, относится уда для промысла наваги.

Уда представляет собой палку около полуметра. Она в меру толстая. В одном конце сделана рукоять. У Григория Федоровича основа уды и рукоять были такой совершенной формы, что казались сделанными на токарном станке.

В противоположном от рукояти конце было просверлено отверстие. В него продета леса. Сама леса намотана на два шпенька, на конце ее прикреплено грузило из свинца. Грузило массивное, весит никак не менее половины килограмма. Форма грузила совершенно необычная: это массивное коромысло сантиметров до двадцати в обоих плечах, подвешенное за середину. В свинце выточены неглубокие круговые желобки, за которые закреплены лесы, по две с каждой стороны. На конце каждой лесы - петля-удавка. Петлями затягивается и наживка. Наживка - корюшка или сама навага, только мелкая. Наживка приготовлена загодя, еще дома, чтобы не возиться с ней на морозе. Каждая рыбка разрезана на три доли. От головы отрезан "пупок" - брюшная часть, а туловище также расщеплено по хребту. Голова просовывается в петлю и затягивается. Из петли торчат три пластины рыбьего мяса. Всего же на уде Григория Федоровича висит четыре рыбы.

Григорий Федорович опускает снасть в прорубь и разматывает лесу. Многоопытной рукой он почувствует, когда приманка достигнет нужного горизонта и привлечет внимание добычи. Все больше и больше лесы сматывается с деревянных шпеньков на рукоять уды. Наконец Григорий Федорович отводит рукоять в сторону и берется за лесу обеими руками. Мгновение он как будто прислушивается к звучанию этой струны, соединяющей его с подводным миром, а потом начинает делать руками движения, как конькобежец на финише. Каждый замах плавно выносит сажень лесы из проруби, а другая рука перехватывает ее и тоже вытаскивает свою долю. Движения плавны, непрерывны. Леса ложится ровно. Она не путается. Когда снасть снова пойдет под воду, ни одна петля не заденет другую. Работа эта перерывов не имеет.

Петля за петлей ложатся на снег, и наконец в глубине проруби появляется снасть. Длины лесы остается только на один взмах руки. Тогда Григорий Федорович берет левой рукой лопатку, чуть подтягивает снасть и ведет ее лопаткой по желобу, чтобы рыба не удрала. Возле края он резко выдергивает лесу и лопаткой выбрасывает тех, которые сорвались.

Навага просто присасывается к приманке целой гроздью. Никаких крючков при этом способе лова не применяется. Крючками и ловить было бы менее добычливо. Попробуй-ка наживи каждый крюк, а потом и рыбу с каждого крюка сними. Медленно, трудно. А тут - самый настоящий конвейер. Никакой задержки. Стряхнул одну порцию рыбы, послал снасть за другой. Во время хода наваги только и успевай сбрасывать лесу да вытягивать ее.

- Снасть-то сами делали, Григорий Федорович?

- Родительская.

- А раньше что - совсем такая же была?

- Заболь (точно)... Только нитяную лесу делали да волосяные повода сами сучили... Теперь все капронка - и леска, и поводки... Дородно.

Еще одна порция затрепетала на снегу.

- Раньше-то я, бывало, за одну воду, за одну ловлю то есть, по тысяче штук добывал... Братишка у меня старший был, царствие ему небесное, во время войны убили, по целой бочке за одну воду промышлял... Мастер был...

Снизу, из таинственной водяной тьмы, вынырнула снасть, увешанная наважками.

- У нас, бывало, все удили. И ребята, и женки... Моя хозяйка бойкая была. Мы с ней сколько промышляли вместе... Потом, как ребята пошли, ловить неспособно стало. Ребят-то мало ли - девять душ народилось... Вот младших только двое осталось. Разошлись все. Старший мой капитаном в Архангельске плавает, на буксире. Сюда к нам, старикам, каждый год об эту пору приезжал. В этот год в санаторий поехал, потом к нам объявится. Так он мне говорил: "Как Несь приснится или дом родительский, я все навагу ужу. Прямо перед глазами стоит речка, да прорубь, да уда с рыбой". Я тоже - как куда уеду, мне все снится, как навагу удой добываю.

Когда короб был полон, в руках нести его было никак невозможно. Рыбка была уложена к рыбке, и короб мы потащили вдвоем. В одиночку же Григорий Федорович волочит его по снегу за лямку. А времени прошло каких-нибудь часа два с половиной.

Однако это рыбье "эльдорадо" здесь не круглогодично. Пройдет рыба - и бесполезно кидать снасть. Навага скоро уйдет. Говорят, что к берегам западной части Канина направляется сайка. Она все и заполонит. Сайка - не навага. Нет в ней и прелести той, и цена ее меньше, конечно.

Андреевна вынула шесть обливных противней и поставила на лавке рядом. Противни были, может быть, и не глиняные, а фаянсовые или даже фарфоровые.

- Мужик-от из Норвегии привез,- пояснила она.

- Правда. Тому лет сорок как привез. Тогда зверя ходили добывать, а капитаном был наш, Воронин. Заходили в Варде. Там и купил.

Андреевна почистила наважку, пахнущую снеговой свежестью, припудрила подсоленной мукой и уложила строго по ранжиру. Густо полила первый слой сметаной и стала укладывать второй. На второй слой сметаны тоже не пожалела.

Все шесть противней были заполнены таким образом и поставлены в натопленную загодя печь. Упеклись они, может быть, за полчаса. Но мы еле дождались и смели их минут за двадцать, зато чай потом пили долго. Целый самовар.

Андреевна из чайника пить не признает. "Варена вода,- говорит,- только в бане хороша. Пить-то ее не будешь!"

Так навагу здесь готовят по будням. Становится понятным, как воспитываются дегустаторы, которые отличают "удебную" рыбу от всякой добытой другими способами и, конечно, рыбку своей речки от иной.

Ребятишки печеную навагу едят взапуски. Но за удовольствие приходится платить. Доводить до блеска противни после наваги - обязанность младшего поколения.

Женского дела здесь тоже хватает. Корова, телка, шесть овечек с недавним приплодом да поросенок. Изрядно. Всю скотину надо каждый день "образить". Правда, сено возит Григорий Федорович, воду таскают ребята. Для воды и бадья есть специальная на палке - вдвоем носить. Дрова колоть - также ребячья обязанность. Поморским родителям не приходится ломать голову над тем, чтобы дети побольше двигались.

Андреевна готовит еще еду, обшивает всех, прядет по старинке шерсть и вяжет носки. В носках из грубой овечьей шерсти здесь все и щеголяют по дому. Снизу их еще подшивают холстинкой, чтобы не истирались. Такие носки очень популярны среди мореходов и рыбаков. Они прямо-таки нежат ноги. А для стариков нет ничего приятнее, как погреть старые кости в "домодельной" шерсти.

- Вот теперь коров-то в колхоз отдают,- ворчит Андреевна, забалтывая для своей любимицы ведро.- Лень возиться. Колхозу на шею сядут.

Старая ворчит на свою племянницу. Та забежала недавно сообщить о решении сдать корову в колхоз, а самим молоко брать с фермы.

- Раньше с горбушей, косой - по-нашему, по кочкам на-ломаешься,- сенцо насобираешь. А потом сенцо-то плавить все на гребях. Так коровушек-то все берегли. Без молока не сидели.

Сейчас действительно держать скот становится не модно. Молодые семьи заниматься им не хотят. Колхоз все равно молоком обеспечивает. А теперь хоть и с сеном колхоз помогает, времена уже не те. Не держатся за скот.

- Пойду-ка напою,- решает Андреевна.

Отличная возможность лишний раз посмотреть на дом. Его Григорий Федорович сам ставил.

Дом фасадом к реке. Фасад называется по-местному "передом". Противоположная, так сказать, часть именуется "озадком". И если кому-нибудь говорят: ступай в озадок, то ничего обидного в этом нет. Скотина квартирует в "озадке". Люди - в "переде".

В "озадке" места достаточно. Тут и корова с телкой в особой клети, и овечье помещение, и поросенок. Можно было бы еще вдвое больше скотины разместить. Дом ставился с размахом. Между "передом" и "озадком" сети по всей ширине строения. Весь двор, все хозяйство под крышей.

На взгляд жителя средней полосы России, Подмосковья, к примеру, дом Григория Федоровича, стоящий на высокой клети,- замок. Причем он одноэтажный, а здесь есть и двухэтажные дома. Они еще больше.

Вход в обе половины из сеней. Сени с полом, как и все помещения вообще.

Андреевна придвигает бадейку корове, ласково гладит ее по шее и говорит нам:

- Раз со мной пошли, сбросили бы сена с повети, что ли.

Это дело. На поветь идет просторная фундаментальная лестница с одним поворотом. Поветь обширная. Сена набито под застреху. Сбросить корове ужинную порцию - минутное Дело.

Однако на стенке висят вещи, мимо которых этнографу пройти грех. Старая конская сбруя, дуга, охотничье снаряжение. Сбруя как сбруя. Такой и в срединной России полно. А БОТ дуга необычная. Вся расписная. Сюжеты, каких в других местах не встретишь: на красном фоне нарисованы карбасы с гребцами, лахтачьи головы торчат из красного моря, русалки с хвостами, похожими скорее всего на змеиные.

- Можно посмотреть охотничий снаряд, Андреевна?

- Смотрите, чего уж!

- А чья дуга-то? Кто ее расписывал?

- Дугу давно в Мезени хозяин покупал, а расписывал ее наш старший. С книжки рисовал.

Вот тебе и славные поморские традиции! Никакой это не особенный стиль. Просто мальчишка нафантазировал, пользуясь подручными источниками и средствами, а получилось не хуже, чем авангардистские произведения. Во всяком случае не менее оригинально.

Охотничье снаряжение состояло из ствола от пистонки и сумки с принадлежностью для заряжания ружья. Этот снаряд уже давно вышел из употребления. Пистонка была в свое время переделана из кремневки. Да и сам ствол, по всей видимости, был восточного происхождения. Мы так себе и представили, что эта флинта - кремневка сначала была взята в качестве трофея во время какой-нибудь турецкой войны, а потом попала сюда. Может быть, увечный воин, отпущенный со службы государевой за немощью, принес ее в пределы Архангельской губернии. И добралась эта флинта до Канина. Потом кремни скололись, замок расхлябался, и местный ушлый кузнец модернизировал ружье. Установил трубку под пистон и вместо клюва к замку приделал чашечку. И снова зажило оружие.

В сумке обнаружилась железка вроде отвертки, чтобы чинить замок, и несколько мерок для пороха из оленьего рога. Был еще мешочек с кремешками - огневой припас - и кресало.

Тут, на повети, чего только нет. Стоят новенькие сани. Григорий Федорович в этом году сделал. На одной стенке висят обручи для рюж, сети связками, бухты веревки, обычной капроновой, и лахтачьего ремня. Тут же косы, лопаты и прочий сельский инструмент. В углу - два сундука, окованных железными полосами.

Вторая дверь из сеней ведет на чистую половину.

Григорий Федорович сосредоточенно вертит тумблеры радиоприемника. На печке бормочут ребята. Читают вслух журнал. Печь - целый мир для ребятишек. Сюда ведет солидная лесенка. Полезная площадь весьма велика. Всю семью, наверное, можно уложить. По верху печка обнесена резной оградкой. Там тулупы сложены старые, подушки. Уютно. Печка чистенькая, беленая. Возле нее стол для стряпни, а напротив - для еды, в красном углу. По стенам массивные лавки. Все прочно, удобно.

Из этой же комнаты вход в горницу - там уже все модерн. И одежные шкафы тридцатых годов с окошечками в левом, бельевом отделении, и кровать с никелированными шишками, и шифоньер неизвестной породы, и огромная рама из-под какой-то репродукции со множеством фотографий. Фото попадаются самые разные. Есть пожелтелые, слепые изображения каких-то городских строений, церквей и судов. Будто и не русские по облику. Явно привезенные из Варде, Кингсбея или еще откуда-нибудь. Бравые бородачи с неподвижными лицами. Этих снимали скорее всего в Архангельске, закрепив им голову специальным ухватом, в конце прошлого столетия. А потом фотографии, сделанные "фотокором" или "ФЭДом". Парни в рубахах "апаш", девушки с короткой стрижкой или в горшкообразных шляпах. Простые деревенские люди без затей. Потом мужчины в гимнастерках, матросских форменках. Ну и, наконец, фотографии наших дней. Большая семейная галерея.

Есть и еще комнаты в этой части дома, но добраться до них не довелось.

- Ну, пора нам идти, Григорий Федорович. Спасибо за угощение.

- Дай-кось провожу.

На улице было тихо. С высокого крыльца видны огоньки почти всего поселка.

- Ишь, лосиха-то высыпала...- бормотал Григорий Федорович.- Хвост на норд повернула. Ну, до свидания.

Лосихой здесь называют Большую Медведицу.

Скотину на Канине поморы держали издревле. Труд для русского человека здесь выпадал двойной - и чисто северным промыслом занимайся, и русское хозяйство не забывай. Поэтому и домищи строили огромные в расчете на содержание скота. Бывало, к этим хоромам пристраивали маленькую избушку для зимнего жилья - она потеплее, дровишек меньше требуется, хлопот с ней меньше.

"Озадок", однако, по своей фундаментальности не уступал Жилой части. Все здесь было так же основательно - и стены, и потолок, и пол. Соломы и сена здесь было совсем мало. Скот?

все время стоял на деревянном полу. Стойла чистили каждый день, и раньше, как свидетельствуют очевидцы, поселки тонули в навозе. Некоторые даже вынашивали проекты разработки навозных отложений вокруг старых поселков, как гуано в Южной Америке, и вывозе их в земледельческие районы. Прожекты, конечно, смешные. Перспектива утонуть в навозе сейчас совершенно не грозит канинским поселкам. Прежде всего из-за того, что скота в личном владении держат все меньше и меньше.

Племянница Андреевны так прямо нам и пояснила:

- Чего надрываться-то? С сеном морока, с коровой самой тоже. Чего, в колхозе молока нету, что ли? Дешевле обойдется в колхозе купить.

В самом деле, в колхозе купить дешевле.

В колхозе имеется под три сотни голов крупного рогатого скота. По среднерусским масштабам немного. Но нельзя забывать, что Канин - это Заполярье. Для Севера почти три сотни голов - солидное хозяйство. Из них более чем полтораста дойных коров. Каждая корова худо-бедно, а более двадцати шести - двадцати семи центнеров молока в год даст. Да еще говядины от этого стада центнеров до четырехсот бывает. В Неси при ферме маслобойка есть. Колхозникам все молочные продукты отпускаются по себестоимости. А это - копейки. Вот и говорят молодые, что дешевле в колхозе купить, чем самим надрываться.

А все же плохо, что количество скотины меньше, чем могло бы быть. Андреевна ворчит:

- Сами держали бы, колхозу на шею не садились бы. Колхозного больше сдали бы. Заработали бы больше.

Последний коткинский вечер.

Завтра - самолет, Мезень, опять самолет, Архангельск и далее - Москва.

Андреевна достала из печи противни с навагой. Объявляет:

- Наваги поспели.

Здесь не употребляют единственного числа для обозначения множества предметов. Говорят: "наваги", а не "навага", "мяса", а не "мясо".

- Ну, на послед-то абурдайте,- предлагает она.

- Ура, ура! - вопят ребята.

Андреевна приносит из сеней увесистую оленью лопатку, и Григорий Федорович, воодушевившись, стругает ее ножом.

- От сырого-то вся сила и идет,- приговаривает Григорий Федорович.- Как зверя добывали, то всегда сырой печенки поешь. Хоть целую неделю ходи - не устанешь. От сырого всегда так.

Это верно. Витаминов растительного происхождения здесь нет. Только сырое мясо и рыба. Страшно вспомнить, как косила ранее пришлых людей цинга в этих местах. Болезнь эту почитали чуть ли не за обязательную принадлежность Севера. А ведь северные народы никогда и не ведали, что такое авитаминоз, цинга. А разгадка проста - есть сырое мясо, в котором любых витаминов поболее, нежели в какой-нибудь растительности. И северное русское население знало это прекрасно. А все-таки гибли пришельцы.

- Ну, абурдайте, абурдайте,- зовет Григорий Федорович.

Нам повторять не приходится.

- Вот, ране,- рассказывает Андреевна,- пойдут мужики лахтака промыслить. Ждать страшно. Вдруг как лед оторвет и в море утащит. Пропадут. Мой уйдет, бывало, а я трясусь, пока не вернется. Это сейчас опаски нет. Как промышлять идут, за ними и вертолет прилететь может, если что... Легко стало. Моторы у всех. Куда хочешь езжай. Руки не ломай на гребях...

Андреевна все говорит и говорит, но мы уже думаем о своем.

Теперь остается только побывать на юге - в Оме. Ома - это, так сказать, фундамент, на котором стоит носатый полуостров. Канинское население шло именно через те места. Побывать на юге необходимо. Однако не сейчас. Летом.

|

ПОИСК:

|

© GEOGRAPHY.SU, 2010-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'