Киллалпанина

Станция стоит на высоком берегу крика и озера Киллалпанины, сплошь покрытом дюнами песку. Станция состоит из нескольких домов, сараев и церкви. Дом пастора имеет внутри европейский комфорт. Таковы комнаты и других интеллигентных жителей станции - помощника пастора и учителя местной школы для черных. Кроме пастора Рейтера с семьей, его помощника Богнера и англичанина учителя Гирлиера, в миссии в мой приезд еще жили пастор Стрэл-ло с семьей, приехавший на отдых из миссии в Макдональд-рэнжес, и пастор Луе из городка.

Я поднялся на холм и вручил рекомендательные письма Рейтеру, который и ввел меня в свой уютный кабинет, где сидели остальные обитатели миссии. Мы познакомились и начали беседовать по-немецки. Было очень приятно после грязи посещенных мной станций встретить здесь чистоту, простоту и аккуратность немцев. Рейтер исполнял в это время функции киллалпанинского почтмейстера (оплачиваемого правительством). Он занялся штемпелеванием полученных и отправляемых писем, пока я разговаривал с его компаньонами.

Когда Рейтер кончил, то направил меня прежде всего к умывальнику, а затем по случаю обеденного времени мы все отправились к обеду: я в качестве гостя к столу хозяина, куда, впрочем, по принятому в этих местах гостеприимству, были приглашены и другие пассажиры; Джемс уселся закусывать рядом вместе с прислугой. Стол был накрыт по-европейски, но просто. Меню состояло из козлятины с соусом и картофелем и пикулей. В заключение, конечно, чай.

По случаю моего приезда пастор отменил своим детям урок истории. В этот же день он показал мне свой музей, то есть собрание редкой утвари и оружия туземцев.

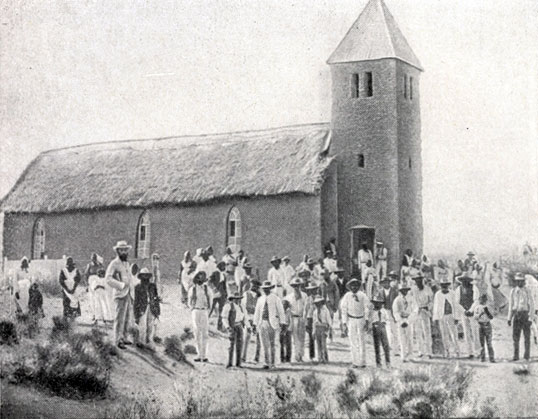

Во втором часу пастор сам.позвонил в церковный колокол и повел меня в церковь, где я сел на алтарном возвышении. По звуку колокола черные начали собираться и рассаживаться: налево от входа мужчины, направо женщины, дети впереди. В числе этих присутствовавших было двое взрослых мужчин (из них один старик), две старухи, несколько пожилых женщин и девушек и кучка детей. Все, сидя вместе с пастором, пропели весьма благозвучно молитву, только голоса были несколько резки. Засим пастор начал спрашивать пройденное ранее; спрашивал он всех - и малых и больших. Малые, конечно, отвечали охотнее и громче. Старик с черной, слегка седеющей бородой говорил тише и неохотнее других. Он был еще язычник, который «хочет» сделаться христианином и потому ходит слушать пастора. В этом уроке выручали больше дети. По словам пастора, дети ему таким образом помогают идти в курсе далее.

После урока все встали, громко хором пропели молитвы, и пастор отпустил свою будничную паству, - в воскресенье она бывает, по его словам, гораздо многочисленнее. Это было так называемое поучение (Unterrichtung). Говорил пастор на местном языке, по которому он для туземцев составил грамматику и словарь, а также и евангелие.

После обеда мужчины вновь прошли в кабинет пастора.

Беседовали мы долго. Один за другим приходили прощаться дети. Около половины девятого пришли хозяйка и ее подруга, жена Стрэлло. Работая, они слушали нашу беседу. Я разговорился о целях моего приезда и полудил пастора Рейтера вынуть его записки, которые составляют, наверное, ценный материал и заключаются в нескольких книгах конторского формата, где в систематическом порядке изложены материалы по быту черных, их верованиям, легендам, их языку и туземным названиям и данные о животных по понятиям туземцев. Для моей поездки были особенно ценны последние, но я напрасно уверял пастора в необходимости публиковать их.

Он сказал, что записывал все ради простого сохранения всего того, что неминуемо исчезло бы без записи в несколько последующих лет (он здесь 15 лет и в первый же год сам выучился языку за отсутствием каких-либо руководств). Немецкие общества не раз уже просили у него эти записи, но он отвечал всегда отрицательно, да и книги эти исследователю (это значит мне) показывал впервые. Вот некоторые данные, которые я для примера исторгнул из уст пастора во время его беседы.

Аборигены считают так: раз, два, три, два-два (четыре), рука (5 пгльцев), три-три (6), рука-два (7), ...три руки-три (18) и т. д.

Счет дней у них сложный: имеется не только понятие «завтра», но и «послезавтра», и «после-послезавтра», и некоторые другие указания следования дней друг за другом.

Время они считают по солнцу: «темно», «рассвет», «восход», «солнце невысоко», «солнце повыше», «солнце в зените», «солнце склоняется», «солнце приближается к заходу», «солнце заходит», «сумерки», «темно».

Продолжительность времени измеряется по месячному календарю- от полнолуния до полнолуния, например: «две луны и столько-то дней».

Туземцы обращают большое внимание на звезды и имеют для них много названий.

По лунам, временам года («жаркое солнце», «холодное солнце») и положению звезд на небе они знают время и место цветения тех растений, которые им полезны, и в это время ходят собирать их.

Они разбираются в крике птиц, и эти крики служат им, очевидно, предупреждением. Ворона иногда указывает им пребывание врага. Одни и те же птицы следуют за путником.

Они знают жизнь животных, читают их следы, безошибочно находят норы как зверей, так и пресмыкающихся, гнезда птиц (кенгуру, например, свои норы закапывают).

В непогоду черные знают, как вести себя: во время грозы не становятся под деревья, не бегут, избегают блестящих предметов и даже зарывают в земле все, что блестит. По их разумению, хороши только некоторые, и притом недуплистые деревья, и они становятся под ними или забираются в низкие кусты.

В минувшие времена опасностей от белых и соотечественников люди располагали свой бивуак на вершинах холмов, чтобы дальше видеть и чуять.

Коренные австралийцы очень честны. Пастор Рейтер ни у себя, ни у складов и амбаров дверей не запирает. Найденные кем-либо потерянные деньги тотчас возвращаются пастору.

В прежних схватках с белыми туземцы часто одерживали верх, хотя и были плохо вооружены. Белые часто были неправы, и пастор знает имена двух белых, убивших туземца ради одного только желания - выстрелить в цель. Таким фактам я противопоставлял жизнь Миклухо-Маклая среди диких папуасов Новой Гвинеи.

Туземцы иногда натирают тело жиром для блеска и, вероятно, для защиты от палящих лучей солнца.

Изложенное здесь есть какая-то десятая доля процента капитальных сведений, заключающихся в объемистой книге пастора о коренных австралийцах.

Он, как я уже сказал, не желает их публиковать теперь, хотя и согласился со мной, что его материалы имеют научную ценность.

В дополнение к вышеприведенным данным упомяну, что в книге пастора есть графическое обозначение закона бракосочетаний и родства. Туземцы имеют различные знаки с обозначениями родства.

В 9 часов подали пиво и нового сорта домашнее печенье. Мы поговорили о религиях, причем все три пастора заинтересовались русским священником о. Григорием Петровым, не отрицающим возможности иного толкования евангелия.

Свою миссию пастор Рейтер объяснял желанием оказать черным добро, кормя их, не спрашивая большой работы и приводя их в христианство. По-моему, без такой помощи со стороны Общества (Общество это - «квакеры», оно ведет «большие торговые дела по разведению и продаже скота. - Прим. авт), членом которого состоит пастор и на чьи средства поддерживает жизнь черных, здешнее племя быстро бы вымерло, так как зимой они, оттесненные ныне белыми в подобные мало- и даже безводные уголки, не могли бы достать достаточно пищи и питья. Они ели (впрочем, и теперь не брезгуют) змей и ящериц, преимущественно больших, червей-личинок, семена и корни некоторых растений и, конечно, всяких птиц и млекопитающих Австралии.

В 10 часов все пошли спать, и пастор проводил меня в мою комнату в отдельном флигеле поодаль за церковью. Комната просторная, но без камина, в одно окно и в одну дверь. В ней полка с какими-то наполненными склянками, стол, у которого не хватало одной ноги, из-за чего он был прислонен. Перед окном стоял другой стол для работы, два стула, круглая плетеная (черными) циновка, ящик с тазом для умывания и железная кровать с мягким тюфяком, чистым бельем и теплыми покрывалами. Земляной пол покрыт клеенкой. Вода в большом сосуде, напоминавшем банку. На стене зеркало, рваная олеография с каким-то горным и водным видом Англии, с башней и лодкой и небольшая картина над кроватью, изображавшая видение Иаковом лестницы. Поодаль от этого флигеля виднелся домик, занятый Богнером. Умывшись на сон грядущий, я славно проспал до 8 часов утра, когда ко мне постучал пастор Стрэлло, пригласивший к утреннему завтраку. Все были в сборе, кроме пастора Рейтера. Так как я пришел несколько поздно, то и пропустил молитву. После завтрака я пошел работать и показал Рейтеру свои припасы и птиц.

В одиннадцатом часу обед. После звона пастор Рейтер раздавал черным хлеб хорошими ломтями. Хлеб белый. Малый и большой - каждый подходил и, взяв кусок, уходил. Резал хлеб пастор особой машинкой, под которой бегали и клевали падавшие крошки куры. Еду черные получают трижды: утром хлеб, в обед хлеб и немного мяса и вечером хлеб. Кроме того, в общей чайной они пьют чай. Один из подходивших за хлебом черных, куривший трубку, был без ноги, на костылях. Ампутация ноги ему, кажется, была сделана вследствие злокачественной раны какой-то прилипшей к нему болезни. Около пастора стоял и мешок с довольно вкусными семенами какого-то дерева, собираемыми для кур.

После раздачи хлеба прозвонили в колокольчик и мы пошли к обеду. Перед обедом, конечно, общая предобеденная молитва, после обеда пастор Рейтер прочел главу из Евангелия и мы вновь прочли молитву. Я, не привыкнув к немецким молитвам, принимал пока только молитвенные позы, как это делали, впрочем, и другие, читавшие молитвы про себя. Хотя я питался не стесняясь, но пастор упрекнул меня, что мало ел. После обеда направились к учителю Гирлиеру в его уютную комнатку, где он показал мне собранные им остатки ископаемых животных, а также ящериц, зародышей и насекомых, обещая подарить мне некоторых для Академии. Со своей стороны я показывал ему негативы и, простясь, ушел писать дневник.

В этот день в случайную прогулку я выгреб две ящерицы. Вторая ночь прошла так же хорошо, как и первая. Между прочим, узнал, что мою комнату (я ее заставал прибранной) убирала жена пастора Стрэлло, привыкшая к этой работе в миссии своего мужа.

В среду 29 июля совершил интересную прогулку по окрестностям. Утром после завтрака я отправился вместе с пастором Рейтером и очень большой компанией в путь. Нас было десять человек: я, Рейтер, трое туземцев (один - бородатый, другой - седой старик и третий - молодой лет 22) и пятеро сыновей Рейтера, старшему из которых было 13 лет. Я шел с фотоаппаратом, биноклем и спиртовой банкой. Рейтер с палкой и патронами, старик с ружьем, данным ему Рейтером, остальные с провиантом, водой, а дети с легкими бумерангами. Мы перешли через ложе «озера» Купер-крика по пухлому дну, кое-где покрытому пластами соды, на другую сторону крика, на песчаные бугры с кустиками травы, около которых работал ветер, сметая и надувая песок. Эти холмы - прибежище разных творений: крыс-кенгуру, мышей, ящериц, скорпионов, пауков, многоножек, жуков и т. п. Началась моя коллекторская жатва.

Наши опытные проводники, только взглянув на норку в песке или другом месте, тотчас же говорили, кому норка принадлежит, обитаема ли она, или нет, и если я выражал желание добыть ее жильца, то тут же принимались за рытье и безошибочно находили именно то, что предполагали, быстро пополняя мою коллекцию. Ящерицы зарывались на зимнюю спячку неглубоко в песчаные холмики между корней; напротив, скорпионы, пауки и другие забирались далеко в глубь почвы, в более влажные ее слои. Черный спутник копал землю рукой и бумерангом, быстро разбираясь в извилинах самых узких и запутанных ходов, причем палкой и рукой исследовал степень влажности почвы (обитатель норы глубоко во влажный слой не уходил, а держался в известном месте слоя). Таким образом, мои туземные помощники добыли много животных и между ними даже лягушку. Это животное, уходя от засухи, просверлило очень глубокую нору, где и намеревалось провести мирно время до новых дождливых дней. Разумеется, норка эта была в ложбинке.

Пройдя холмы, мы углубились в лес крика. Он состоял из деревьев, мне уже знакомых по прежним местностям, деревьев с малой тенью и редко росших: кассия, бокс, или водяное, эвкалипты. Некоторые из них были довольно высоки, что, впрочем, не останавливало молодого аборигена, лазавшего смотреть гнезда. Во время этих экскурсий .он достал мне яйца какаду из дупла, а сын Рейтера нашел кладку мелких яичек в одном из кустиков. Они принесли мне также молодого птенца ласточки, но я велел положить его обратно в гнездо. В этом лесу наши спутники то и дело находили деревья со съедобной гусеницей, величиной с хорошую толстую сосиску, о пребывании которой внутри дерева они угадывали по признакам, только одним им понятным. В таких случаях один из них топором (когда-то это проделывалось каменным) очищал кору и слегка ее стесывал, проверяя и обнажая ход гусениц. Затем он делал из веточки палочку с крючочком и, запустив ее в ход, иногда длинный (с пол-аршина), ловко поддевал и вытаскивал жирную гусеницу. «Это мы едим, - прибавлял старик и как бы в оправдание добавлял: - Очень вкусно». Старик туземец без промаха стрелял мне птиц по заказу, предварительно ловко к ним подкрадываясь. При этом он очень усердствовал и порядком разбивал их выстрелом. Но лучше разбитые, чем никакие. Почти каждый раз он приносил мне новый вид, так как понял, чего именно мне больше надо. Возле одного песчаного прибрежного островка убили кролика.

В час дня решили закусить. Из водяных мешков налили воду в три -сосуда (черные себе кипятили отдельно), развели костерок и, уставив сосуды под ветер, поставили греть воду. На отдельном костре туземцы жарили кролика - как он был, в шкурке. Здесь черные показали мне, как можно добыть в этих местах огонь трением. Бородатый достал поблизости две небольшие сухие палочки из корневых отростков деревьев. Седой соскоблил с них кожицу и, стерши ее, как табак между ладонями, приготовил трут. Одну палочку, которую надо было вращать, он обстругал, на другой сделал зарубку и в ней выемку для вложения конца вертящейся палочки. Затем, поплевывая на руки, чтобы не скользили, они поочередно принялись старательно вертеть, сучить палочку, уперев ее концом в выемку. Палочку, в которую упирался конец вращаемой, крепко и по возможности неподвижно удерживали на земле. Около выемки в неподвижной палочке был положен трут. Все трое много старались, сменяя один другого.

Минут через пять палочка задымилась, причем обуглившийся конец ее, стираясь, образовал около выемки беловатое золистое колечко. Это был маленький очажок с микроскопическими угольками-пылью. Когда этого беловатого порошка было, по мнению черных, достаточно, седой ловко скинул и обвернул ее трутом и выставил на ветер. Там он добавил к обложке сухих прутиков.

Вскоре из середины пробился дымок, быстро сгустившийся, а через минуту весь пучок ярко вспыхнул.

Черные заявили мне, что они могут добыть огонь таким образом и ночью и без ветра; в последнем случае ветер заменяется раздуванием. Дело это все-таки требует сноровки и, судя по пыхтению моих менторов, также и труда: оно безусловно утомительно. Для него пригодно не всякое дерево, предпочтительны корневые отростки сухого, неживого. Кажется, впрочем, что при старании и от живого дерева можно добиться результатов. Поев вдосталь мяса, колбасы, печенья, напились чаю. Туземцы ели отдельно. Все трое были очень добродушны, хотя бородатый с виду имел весьма грозный вид. Перед и после еды пастор прочитал коротенькие молитвы.

Снова пошли бродить по лесу, добыли еще кролика. Эти животные днем не бегают, а смирно сидят в норах или в кустиках, но от зорких глаз черных и нашей молодежи трудно было чему-либо укрыться, и глаза их скоро открывали свою жертву. Иногда мы расходились по лесу и тогда по здешним обычаям, взятым от черных, кричали протяжно «ку-и», что равносильно нашему «ау». Рейтер рассказал мне случай с одним австралийским студентом, сопровождавшим геологическую экспедицию профессора Георги, который в этом лесу заблудился и был отыскан лишь на другой день черными миссии, выследившими весь его путь по следам, недоступным глазу белого.

Студент был найден сидящим в отчаянной позе, склонивши голову на руки. Чтобы не сбиться со следу, туземцы обходят заросли кругами, высматривая входной и выходной след и если выходного не видят, то значит отыскиваемый уже найден: он должен быть в обойденном кругу. Таким путем они экономят время, так как в зарослях след все же труднее разглядеть, чем на опушках. Однако иногда гибнут не одни белые: даже раз погиб так афганец, разыскивавший верблюда, а другой раз и австралиец, но это случилось летом, когда в этих местах провести один день без питья прямо невыносимо.

Отчасти ради забавы, отчасти ради предполагаемого улучшения почвы для живого леса пастор, туземцы и дети поджигали лежавший сушняк и листья. Рейтер указал мне на деревья (акации), семена которых молотят и, размолов, приготовляют (черные) хлеб и муку. После леса снова вышли на холмы и занялись выкапыванием скорпионов, иногда на глубине метра. Обойдя во время экскурсии большой круг, мы вышли к станции с другой стороны, к ее паддоку, с которого на нас дружелюбно посматривали станционные лошади. Пришли мы близко к обеду, который был, конечно, особенно вкусен.

После обеда толковали о протекшем дне, о России, Австралии. Вечером я снял с трех птиц шкурки и проявил свои негативы. Черные за прогулку были мной награждены каждый тремя палочками табака. По случаю обилия мелкой добычи пастор дал мне спирту: станция здесь запасливая. Ночью был маленький дождичек, самый пустячный. На другое утро я нашел у себя выстиранным мое белье. Это сделали черные служанки. Они даже его накрахмалили, но очень плохо и грязно. В это утро я занимался набивкой чучел и спиртованием того, что мне приносили мои помощники. Познакомился поближе с Гирлиером. Он вновь обещал передать мне часть своих зоологических сборов.

Вечером пастор Рейтер принес мне двух крыс-кенгуру и ящериц, добытых по моей просьбе. Когда я принялся спиртовать их, то увидел, что у двух детенышей крыс отъедены головы, а у ящериц хвосты и головы (одна ящерица убежала). То были следы одной из драм в животном царстве, совершившейся в недрах жестяной коробки с заключенными в ней зверьками. Вечером толковали о моих друзьях, о подражании в мире животных, о моих путешествиях и пр. Поздно ночью лег спать: задержала набивка чучел трех птиц.

Встал рано. Перед едой выпил «брэнди», нечто вроде водки, но со слегка виноградным вкусом.

Сегодня в пятницу фотографировал население станции и музей утвари и оружия туземцев, собранных Рейтером, хижину австралийцев. Среди обитателей $е был один больной черный христианин другого племени. Фотографировал также 100

группы для пастора и получил в дар три бумеранга от пастора и кое-что из мелочей от Гирлиера (наконечники для нанесения рисунков). Со всеми тремя пасторами очень подружился. Пастор Луе из них наиболее начитан, знает Достоевского, Гоголя, Ибсена и, конечно, знаком хорошо с Шиллером, Гёте, а из новых авторов с Гауптманом и др.

В обед с Макдональдовых гор, за 700 миль отсюда, прибыл караван скота. Этот скот пасется далеко на привольных водой пастбищах и пригоняется сюда для нагуливания мяса, так как травы в киллалпанинских паддоках весьма питательны. Нагулявшийся скот, конечно, выгоднее продается.

Рейтер на этой станции вот уже двенадцать лет совмещал в себе должности управителя (менажер), учителя и пастора. Он говорит, что устал, и теперь ему дали двух помощников - Богнера (заведующим хозяйственной частью) и Гирлиера (учителем). Со станции, когда едут на реку Финкен за скотом для нагуливания, командируются белый и четыре туземца с 20 лошадьми под верх для ночного караула скота в смену и для перевозки провианта. Дорогой режут быков, предварительно их пристрелив, бьют также при случае птиц и кенгуру. С такой экспедицией Гирлиер добыл сумчатых кротов для своего друга (или брата, не помню). Поужинав жареным мясом и индейским рагу с перцем, картофелем с салатом, сладким пирогом и выпив чашку чаю, я ушел к себе занести все нужное в журнал и проявить фотографии.

В субботу, пользуясь свободным днем мистера Гирлиера, я совершил в обществе с ним вторую прогулку в окрестности. На дорогу мы взяли бутербродов и воды в мешках, так как шли в безводную местность. С нами был седой коренной австралиец, прежний спутник, и два других: один с черной, другой с сильно поседевшей бородой и слезящимися глазами. Снами пошли также два туземных мальчика. Перейдя через Купер, мы пересекли первую гряду песчаных холмов и затем начали переваливать один за другим через остальные. Гряды эти идут в западо-северо-западном направлении с удивительной параллельностью и одновысотностью.

В низких долинных местах иной раз встречалась глинистая почва, а потому иногда она несла на себе следы усыхающего или усохшего озера. Однако большей частью все же был песок, песок и песок, поросший невысоким кустарником и кустиками (очень редкими), разными травянистыми низкими растениями, цветущими большей частью желтым цветом; иногда, впрочем, попадаются белые, голубые и лиловые цветы. Некоторые цветы или, вернее, самая трава очень пахучи. В ложбинных местах часто встречается нидельбуш (водяное дерево), о котором скажу ниже.

Туземцы, неся вещи, в то же время зорко осматривали все кусты и горки, почему я очень скоро стал обладателем разных яиц, а когда хотел, то и птенцов. Охотник на этот раз основательно пуделял (промахивался), может быть потому, что я просил его не стрелять близко, чтобы не разбивать птиц вдребезги.

Пройдя несколько гряд в поперечном направлении (на этих грядах мои проводники вырыли серых мышей), мы вышли на более широкую ложбину, в которой почва покрыта была красным щебнем. Это место - обиталище мышей «нурани» и «чуди-чуди», за которыми я, собственно, и отправился. Чуди-чуди разыскали довольно скоро; туземцы быстро откопали этих животных, прощупывая пальцами ход раскапываемой норы. Гнездовье отыскивалось очень скоро, и когда в нем не было зверьков (что зверек дома, они были убеждены), то их быстро разыскивали по отноркам тем же способом. Дети были тоже ловки и быстро раздобыли мне мышку «нилли» и одну чуди-чуди. Кстати, по уверениям Рейтера и Стрэлло, дети с возрастом становятся не так черны.

Посмотрев на нору, охотник тотчас узнает, есть ли в ней животное, или нет и какое. На возвратном пути встретили большую нору «бэндикута», но за поздним временем его не откапывали, отложив это дело до другого раза, которого так и не случилось. Во время этой экскурсии один туземец разглядел западню-крышку земляного паука и, конечно, тотчас же извлек его мне из норки, причем взял паука осторожно руками; крупный черный паук этот от страху свернулся. Другого серого паука, также большого размера, добыл мне из муравьиной кучи один из мальчиков, причем взял его за грудку и за ноги. Гирлиер объяснил это тем, что встречаются ядовитые пауки.

В каменистой почве нашли нору нурани, но из-за трудности работать в камне бросили копать ее. Иоганн (так крещен был наш седой охотник) обещал найти другую.

В первом часу расположились обедать у куста водяного дерева. Быстро развели огонь и поставили греться котелки. Тем временем австралийцы принялись выкапывать или, вернее, отрывать корни деревьев, кучкой росших у нашего костра. Им хотелось показать мне, как в былое время, живя в этой безводной местности или бродя по ней, они добывали себе питьевую воду. Такую попытку они уже проделали немного ранее, но куст оказался старым, больным, и воды добыли очень мало, что было, по их мнению, недостаточно убедительно. На этот раз они на протяжении нескольких метров раскопали толстые корни, которые содержали много воды. Пробуя «на воду», они взмахивали обрубком корня и, когда показывались капли, быстро ставили его в сосуд; для этого употребляется особое корытце.

'Европеизированные' австралийцы у деревянной хижины

Из пяти корней, разрезанных на чести, мы получили хороший стакан воды, буроватой, на вкус дождевой. Вода может получиться и совершенно светлая. Если поискать получше деревья, то мы могли бы свободно добыть хороший котелок воды за полчаса времени. Если предварительно подвергнуть обжиганию надпочвенные части живого дерева, то воды в корнях находят, говорят, больше. Это, наверное, объясняется прекращением испаряемости воды через листья, а потому вода и скапливается в первое время в корнях.

Покончив с едой и корнями, мы проделали еще один опыт с добыванием огня путем трения, причем для палочек пользовались опять сухими корневыми мочками от водяного дерева. Трутом на этот раз служил кусок помета коровы.

Наконец, мы тронулись дальше и направились к дому. На берегу временно высохшего озера Иоганн убил красную птичку. Берег здесь был обрывистый, песчаный, обработанный сначала дождевой водой, затем ветром. Спустившись на дно, мы пошли глинистым истрескавшимся ложем. Неподалеку виднелись различные кусты (буш), среди которых торчал железный остов когда-то застрявшего здесь поломанного фургона (вагон-фургон). Глинистое дно чередовалось с песчаными и каменистыми участками, где мы понапрасну проискали гнездо нурани, когда-то виденного, но уже забытого Иоганном, зато вновь достали чуди-чуди. Тут-то бородатый туземец и добыл мне черного тарантула из норы с крышкой, а мальчуган - серого паука из муравейника.

Изредка попадались постройки термитов, напоминая видом низко срубленные древесные стволы или омытые плоские островки. «Цариц» в этих постройках можно находить только летом, поэтому я ограничивался простым ковырянием. Иоганн сказал, что цариц-термитов они едят и что «они очень вкусны».

Теми же холмами и долинами между ними, но несколько стороной мы вернулись домой. Дорогой Иоганн рассказывал мне про растения, когда я срывал тот или другой цветок или топтал жирную траву, полную влаги утренних рос. Некоторые корни небольших растеньиц, слегка напоминавших наш подорожник, имели подземные клубни, легко вытаскивавшиеся из песчаного грунта. Эти клубни формой были похожи на картофель и морковные корни, а вкусом, когда я их попробовал вареными, - земляную грушу. Некоторые травы по вкусу напоминали щавель. Здешние корнеплоды туземцы ели с аппетитом. Иоганн вытащил мне такие картофелины для коллекции, и я их, конечно, заспиртовал. Пришли мы к 5 часам, к обеду. После него я слегка разобрался в собранном материале, а вечером проявлял фотографии, не совсем, впрочем, удавшиеся.

В воскресенье собрался писать письма, для чего купил у Рейтера-почтмейстера открыток. Однако писать не пришлось, так как до завтрака провел время в церкви, слушая две мессы (для черных и для белых), а после завтрака печатал снимки. Под вечер один из белых помощников пастора по скотоводству, Редигер, принес мне ископаемые кости «крокодила», и я их собирал из кусочков. Эта работа продолжилась и на вторник (в понедельник я ездил верхом, о чем ниже). Кости эти найдены в верховьях Эйре. От Редигера узнал, что озеро Эйре - белая равнина от выкристаллизовавшейся соды и других солей, весьма топкая, а потому почти недосягаемая. Попутно узнал, что Редигер получает жалованье около 500 рублей, Гирлиер около 400 рублей, Богнер около 600 рублей и Рейтер около 800 рублей. Провиант весь от общества, разумеется и квартиры, но платье должны иметь свое. На станции около 100 туземцев. При станции лошадей 150, овец - 2200, крупного скота 430. Станция обслуживается всего тремя фургонами.

Прослушал мессу на местном языке. Туземцев набралось достаточно: человек 12 мужчин, трое ребят и около 12 женщин. Рейтер дал мне книгу песнопений, и я вместе с пастором Луе пел под аккомпанемент гармониума длинные кантаты. Запевал Рейтер. После этого он произнес по протестантскому обряду несколько молитв; снова пропели кантаты, и пастор сказал длинную проповедь о «лживых проповедниках». Затем вновь общие молитвы, после которых все ушли, а места их заняла колония киллалпанинских белых с их семьями, включая и пастора Рейтера.

На этот раз за обедом, который был вслед за мессой, уже не пели, а на другой день я заметил, что вместо евангелия пастор читал избранные места современных проповедников. Читал их пастор другим, обыкновенным голосом. Вечером, как сказал, я работал с «крокодилом».

В понедельник совершил поездку верхом с Гирлиером. Мы поехали на север сначала обычными песчаными холмами, но, не найдя там обещанного куста ежовой травы (а для нее-то и предпринята главным образом эта поездка), повернули в сторону и выехали на каменистые равнины, следуя за чьей-то колеей (колеи здесь при редких дождях и по бездождью держатся годами, проделанные только раз). Пока выезжали, из .песков спугнули желтого кролика. Я давно ждал такого случая, - ибо был убежден, что пустыня должна была окрасить этого серого пришельца Европы. Итак, мы следовали за колеей. Иногда ее трудно бывает заметить, но не для местных жителей, которые выработали здесь особую наблюдательность.

В 7 милях встретили кущу мульги и бокса, которые ранее попадались реже. Эта куща была на высоком берегу небольшого ручья, высохшего и полного только во время дождей. Спустя милю подъехали к дому, принадлежащему Киллалпанинской миссии. Это небольшое каменное строение с оцинкованной крышей, на трубе которой сидела пара розовых какаду. Неподалеку стояло другое здание много хуже. В постройках дверь и два окна. По летам здесь живут туземцы. Это хутор-станция для отдыха овец, для которых устроен длинный паддок и загороди. Место это куплено обществом у частного лица Байта, разорившегося на скоте. Около дома колодец, воду из которого накачивают лошадиной тягой. В углу загороди особый блок для убоя быков.

Проехав вдоль паддока, мы завернули за его угол и наехали на разрушенную хижину-шалаш черных. Гирлиер сообщил мне, что здесь предпочитают железо, так как оно дешевле дерева. Столбы паддоков лучше всего делать из мульги. Часть встреченной нами изгороди была сломана.

Миновав несколько песчаных холмов с хорошей растительностью в виде буша (то есть деревьев с травой между ними), мы, наконец, мили через 4-5 выехали к месту, откуда начинаются куртины ежовой травы: сначала они попадаются изредка, затем все чаще и чаще. Окрестные места очень живописны, оживлены птицами. Виднелись гнезда, слышалось чириканье птах и карканье ворон. Изобилие скорпионовых, паучиных и муравьиных нор. Среди множества следов выделялись следы динго. Этих собак, притаившихся в кустах, туземцы умели выслеживать и убивать метким броском деревянных копий.

На обратном пути встретили по песку свежий след крупной ящерицы, зовущейся здесь ошибочно игуаной. Однако мы так и не распутали следов ее. Один раз я заметил быстро улепетывавшую мышь, за которой тотчас же припустился, так как всякое млекопитающее имело для меня интерес, особенно если оно оказывалось сумчатым. Мышь скрылась в небольшом холмике, который мы принялись усердно разрывать. Гирлиер выкопал ящерицу, которую, по его мнению, я и принял за мышь. Так как ящерица была обыкновенного вида, то Гирлиер бросил ее на песок. Животное первое время было в недоумении, что с ним случилось, и не думало убегать, но потом, конечно, поспешило от нас скрыться.

Расседлав и развьючив лошадей, мы расположились бивуаком. Особенно был этому доволен я, так как мне попалась претряская лошадь. Конечно, прежде чем пустить лошадей пастись, мы их спутали. Затем приступили к коллекционированию, причем, не отличаясь ловкостью черных, я тщетно раскапывал норы пауков и охотился за муравьиными львами. Так же тщетно пытался я поймать местную муху-орла, парившую в аршине над землей, но мгновенно исчезавшую при первой попытке набросить на нее платок. Зато набрал много песчаных трубочек, склеенных личинками насекомых.

Наконец, отправились за ежовой травой. Она росла куполовидными и гнездовидными куртинами поверх небольших возвышений, наметанных песком. Между куртинами было свободно идти и даже ехать верхом, но проникнуть рукой в куст такой куртины почти немыслимо, столь же затруднительно отделить часть такой травы, невозможно ее и сорвать, хотя каждый стебелек куста в отдельности представляет простую суховатую травинку. Но травинки эти так спутаны, а концы их так остры, что рука везде встречает уколы этих миниатюрных штыков. Кусты такой травы очень жарко горят, что мы и испробовали, поджегши одну из куртин. Молодая трава зеленая, старая серо-лиловая. Для гербария мы ударами сапог вышибали с края пучочки и осторожно завертывали их в толстую бумагу, в которой ранее находились истребленные нами припасы. Затем, сделав несколько снимков, оседлали лошадей и тронулись в обратный путь.

Около паддока я снял фотографию с упомянутой выше хижины, возле которой поместил верхового Гирлиера. Было уже 4 часа, и мы решили, не останавливаясь, ехать домой, чтобы вернуться до темноты. Мы поехали несколько иной дорогой, ближе к паддоку и вдоль холмов, резко выступавших среди красной равнины. Затем пошли пески. Спутник мой то и дело указывал мне на следы динго. Следы эти тем характерны, что они четырехугольнее следов собаки. Дорога наша вскоре пошла вдоль высохшего, но еще мягкого болотца, покрытого высокой «тростниковой» травой. На окраинах были видны следы действия прибрежной воды, намывшей плоские террасы. Словно островки, виднелись более высокие участки, которые именно и были покрыты травой, остальное же все было плоско.

Наконец, перевалили через холм и вновь выехали на красную землю. Застучали копыта, захрустели камни. Участки красной каменной почвы чередовались с желтыми площадями, покрытыми низкой травой. Некоторые кусты были шаровидны и темно-зелены, что придавало местности особенно оригинальный вид, так как эти зеленые кусты пятнами крыли поверхность с бледно-зеленой растительностью по желтому и красноватому фону. Вновь мы проехали мимо редкой и одинокой кущи мульговых деревьев. Вскоре опять начались песчаные холмы, но на этот раз неправильно разбросанные. Эти холмики тоже были покрыты растительностью. Солнце быстро заходило, и местность становилась еще оригинальнее от быстрого превращения желтого цвета песка в белый, чему способствовал усиливавшийся лунный свет. Диск месяца становился ярче и ярче. Наконец, день погас, и во всей своей прелести предстала лунная ночь. Мы подъезжали к высохшему топкому озеру Киллалпанина. Оно было сухо. Поэтому перебраться через него не было никакой возможности. Миссия расположена на противоположном берегу, и нам пришлооь добираться до нее кругом.

Местность у озера Киллалпанина близ миссионерской станции

Под лунным светом окрестный пейзаж принял положительно фантастический вид, так как песок побелел настолько, что казался не песком, а снегом без всякого преувеличения. Иллюзия увеличивалась слабым хрустением его под ногами лошадей и свежестью быстро охлаждавшейся земли. Росшие по нему кусты и деревья казались полузанесенными, а редкая листва придавала деревьям оголенный зимний вид заиндевевших кустов наших русских перелесков зимой. С озера тянуло влагой. Я не мог не обратить внимания Гирлиера на такую метаморфозу природы и ознакомил его с русской зимой по этой, точно воспроизводившей ее обстановке.

Рысьи глаза Гирлиера задолго уже разглядели на горизонте темные силуэты миссии, и путь свой мы соображали с этими силуэтами. Кто-то на станции закурил, и даже этот малый огонек был усмотрен моим спутником.

Наконец, мы добрались до первого вала песков у станции. Гирлиер, давно слезший с лошади, чтобы согреться, шел впереди так же быстро, как и его лошадь. Мычание станционного скота становилось все слышнее и слышнее, и наконец нос почуял и его запах. Мы въехали на станцию среди шума и гама встретивших нас станционных детей. Должен сказать, что устал-таки я порядком. Мы опоздали на два часа и приехали не в 5, как хотели, а в четверть восьмого. Радушная фрау Рейтер накормила нас жареным кроликом и прочими яствами, и я ушел к себе, чтобы проявить свои фотографии.

Сегодня среда, последний день моего пребывания в Киллалпанине. Я собирал вещи, препарировал розового какаду, которого мне добыл Иоганн, показывая эту работу интересовавшимся туземцам, фотографировал их разными группами, между прочим за плетением корзин, и занес все, что нужно, в дневник и записную книгу.

В миссионерской станции Киллалпанина. У молельни

Вечером в кабинете Рейтера мы слушали старинные песни австралийцев с их гортанным и носовым напевом. Рейтер дал сведения о зверях и птицах. Кое-что купил у черных за табак, но эта монета оказалась не столь действенной здесь, как о том уверяли меня в Аделаиде. После обеда Рейтер читал послания апостолов, и мы хором пели кантаты.

Гирлиер подарил мне кое-что из своих коллекций, Богнер корзины местного плетения и сетку, у Редигера я купил ожерелье. Рейтер отдал кости крокодила и предложил купить его музей за 10 фунтов стерлингов (цена безусловно ничтожная по научной ценности его собрания). Я согласился, но окончательный ответ оставил до России.

На этом кончаю свой журнал о Киллалпанине. Завтра увижу школу туземцев и это будет концом моих здешних наблюдений и исследований, полных для меня неисчерпаемого интереса. Для памяти привожу одну из кантат, спетых туземцами в мое пребывание.

(Перевод этих строк у автора отсутствует)

После нескольких строф пастор перебил певцов и, прочтя молитву, начал проповедь.

В день моего выезда из Киллалпанины я посетил школу для туземцев. Учитель мистер Гирлиер приехал в Австралию лечиться (вероятно, от легочной болезни), но спустя 12 лет принял должность преподавателя. Он был настолько любезен, что дал урок в моем присутствии. За десять дней моего пребывания все население Киллалпанины успело ко мне привыкнуть и не смущалось в моем присутствии. До учительства, за которое Гирлиер сначала получал 20 фунтов стерлингов в год, а теперь получает 40, он совершил несколько экскурсий в отдаленные места Австралии, вплоть до Финкен в Макдональдовых горах.

Австралийцы у своих жилищ в окрестностях Киллалпанины в районе Купер-крика

Здание киллалпанинской школы состоит из двух комнат, разделенных поперечным коридором: направо - школа колонии, налево - туземная. Колонистскую школу, как мало меня интересовавшую, я не посетил. Комната для занятий с черными довольно просторна и в четырех стенах имеет три окна и дверь. Окна были завешены зелеными выцветшими занавесками, чтобы не мешало яркое солнце. Прямо от двери высокая конторка-кафедра, за которой идет несколько рядов скамеек-парт, очень простых и потертых временем. Налево от кафедры открытая полка с отделениями для книг, тетрадей и пр. Направо - черная доска на подставке.

Подойдя вместе со мной, Гирлиер отпер школу съемной ручкой и, впустив учеников, вошел сам. Учениками были и взрослые и дети. Между первыми был и безногий великовозрастный туземец. Все заняли свои места: направо - мужской персонал, налево - женский. Гирлиер прочел по-английски молитву, и урок начался. Сначала шла диктовка. Гирлиер внятно диктовал какой-то пустяк вроде того, что «мой брат в комнате, в которой был тот-то и тот-то...» Диктуя, он ходил и смотрел, как пишут. Как известно, транскрипция английская очень сложная, но Гирлиер не объяснял, где какие буквы, а диктовал, хотя внятно, но без комментариев.

Во время диктовки часть учеников и учениц громко «зубрила» какие-то слова буква за буквой. Это, оказывается, был второй младший класс, первый же писал диктовку. Продиктовав, учитель обошел всех и подчеркнул красным карандашом ошибки, надписав правильно непонятное или неверное слово, после чего отметил у себя в тетради число ошибок каждого. Засим началось зубрение ошибок опять по буквам. Все говорили враз, и слышались возгласы: «ен, ю, ар, си, и...» - с одного конца класса, «ди, и, э, ар...» - с другого. Очевидно, все привыкли к такому роду учения, и эти выкрики никому не мешали. В это время Гирлиер начал диктовать младшему классу, и все, что было для учеников ново, писал на доске, причем для лучшего усвоения и различения располагал слова созвучные. Так, при слове «never» приписывал еще «ever» и «clever», объясняя их смысл. После этого начался опрос, как что пишется и что какое слово значит. После диктовки было чтение из элементарной английской хрестоматии, причем читали понемногу все по порядку, и, надо отдать справедлибость, читали правильно, хотя иной раз с остановкой над словом. Иногда Гирлиер прерывал одного ученика и заставлял читать другого, особенно если чтение не удавалось первому.

Учащиеся следили за уроком довольно внимательно, но особой охоты к учению я не заметил. Создавалось впечатление об обязанности учения в качестве неизбежной «ежедневной работы». Кой-кто из женского пола еще развлекался тем, что с любопытством поглядывал на меня. Впрочем, присутствие взрослых говорило за то, что охота учиться не исключалась. После чтения был урок арифметики, состоявший из письма под диктовку цифр, чисел до тысячи, чтения их и произведения действий (всех, кроме деления). Особенно недурно шло дело у 12-летнего мальчугана, учившегося уже четыре с половиной года. На память я взял его тетрадь, тетрадь диктовки два года назад и лист с его умножением длинного числа на единицу. Вся беседа шла на английском языке, который все понимали и на котором все свободно отвечали. Я закончил свой визит, сфотографировав учащихся вместе с Гирлиером. Урок при мне длился около полутора часов. Наконец, приехал коч Джемс. Это было в исходе второго часа.

Вместе с ним прибыл на пути в Аделаиду немец Вильям-Вилли из древних пионеров Австралии, в свое время, по его словам, сражавшийся с австралийцами.

Джемс, весьма веселый и разбитной малый, охотно пускавший, где можно, нецензурные словечки, сдав лошадей Гарри, отправился вместе с немцем обедать. Я тоже приготовился к пути, и так как я уже пообедал, то пасторша принесла мне в кабинет мужа кофе и кексы. После трапезы начали собираться в дорогу. Перед отъездом получил от Редигера в благодарность за съемку его семейства современное копье для убоя скота и кое-что из мелочи, характерной для жизни туземцев.

Мои вещи были уложены, повозка смазана, и мы тронулись. На этот раз я сидел на переднем месте и чувствовал себя много удобнее прошлого раза. Пока видны были мои новые друзья, я махал платком.

Перевалив через невысокие холмы, мы выехали в ложе Купер-крика и направились по уже знакомой дороге среди редкого леса эвкалиптов по песчаной и сухой илистой почве. Здесь и там виднелись разветвления крика. Зоркие глаза нашего Гарри усмотрели молодого кролика, а его ловкие руки поймали зверька, когда Джемс предложил Гарри соскочить и достать мне эту добычу. Я завязал кролика в платок и положил в карман. До следующей станции животное прожило в моем кармане вполне благополучно. Переночевало оно в моей шляпе, испортив ее подкладку, а на дороге к следующей станции, увы, околело: я поместил его в тесную жестяную банку. Мне досталась только его шкурка.

Снова 8 миль по лесу крика. По дороге встретили верхом пасторов Богнера и Луе, пожелавших повидать меня на прощанье еще раз и проехавших на дорогу кратчайшим путем. Я снял с них фотографию и, снова попрощавшись, отправился далее. Дорогой Вилли дал мне вожжи и показывал, как надо править. В левой руке держать между четырьмя пальцами четыре вожжи; две идут к передним лошадям, это - главные, одна, раздвоенная, - к левым удилам, другая - к правым. Все четыре служат для остановки экипажа, снабженного и тормозом. В правой руке Вилли держит гибкий бич, которым владеют в совершенстве как он, так и его помощник «бой» (мальчик).

Щелкание бичом о землю уже одно служит хорошим средством подбадривания лошадей к бегу, но еще лучшее средство - подстегивание передней пары. Задних лошадей Вилли погонял сложенным бичом. Подстегивание передних производилось с особенным искусством: он ловко попадал кончиком бича в то место, в которое метил. Длинный конец бича то волочился по земле справа от повозки, то ловко наматывался на дерево. Правя лошадьми, Вилли умудрялся также закуривать трубку и даже одной рукой набивать ее. Обычно это делал его помощник. Я закуривал чуть ли не после десятка спичек, да и то обеими руками. Вилли же часто проделывал все вполне успешно одной спичкой, защищая ее от ветра той же рукой, в которой держал и трубку, перед тем как сунуть ее в рот.

Из Купер-крика в Блэзисвиль мы поехали по довольно безжизненной каменисто-песчаной равнине, где Вилли менял лошадей и где мы должны были ночевать. Подъезжая, встретили хозяина, верхом возвращавшегося на временную побывку из экспедиции за скотом в Финкен (он получает 10 шиллингов в неделю). Это был метис афганца с черной. Он говорил на восьми наречиях черных и на английском. Мой английский, однако, он не всегда понимал. После некоторого ломания он продал мне два прекрасных бумеранга из Северной территории, пучки украшений для коробори, лоток для воды и сеть для носки вещей. Он ночевал в одной из смежных комнат, рядом с рабочей, в которой стоял стол для дневных расчетов по этому отделению миссионерской станции Киллалпанины,

Приготовление к 'коробори'

Вилли разложил припасы, которыми обильно снабдила нас фрау Рейтер, и мы славно закусили хлебом и мясом, запив все пареным чаем пополам с песком. Туземные юноши на этот раз опять фыркали со смеху, когда говорил я или шутил Вилли, но все же делали это скромнее.

В избе сидела и дородная «любра», жена Тимотеуса (так звали метиса-хозяина), довольно-таки типичная туземка, полная и с вывороченными чувственными губами. Принадлежности коробори она внесла под фартуком, так как женщины не имеют права смотреть на них. Как истая туземка, она тоже не могла в своей речи и даже молчании обойтись без фырканья. Я купил здесь еще несколько бумерангов. Ночь провели недурно: я спал на овечьих шкурах и на размахайке Вилли, он же - под каким-то брезентом, сложенным несколько раз.

Утром на свежих лошадях двинулись снова в путь. Опять пошла плоская равнина с камнем, изредка песком и редкими кустарниками. Наконец, вдали показался артезианский колодец Тульканины (Дульканина бор), подъезжая к которому нам пришлось проехать по озерку слегка текучей артезианской воды. Возле колодца находились два домика со всеми относящимися до здешнего жилья принадлежностями, стоявшие у самого разлива воды. Один из домов в то же время и бординг-хауз.

Нас пригласили пить чай, но я отказался, ибо не считал возможным принять любезность после только что совершенной нелюбезности: я, жалея пластинки, не согласился (хозяева предлагали даже деньги) снять их бэби, дочку, хозяйку. Все же я вошел в главную обеденную комнату, дверь из которой шла прямо наружу. Это довольно просторная комната: вдоль нее посередине стоял длинный стол. В данный момент на столе помещалось все необходимое для чая: тарелка с хлебом, чашки, молочник. Стены увешаны различными предметами и, между прочим, рисунком Блэзисвиля. Над дверью против входа в другие апартаменты висели коровьи рога и колье, сделанное из бобов вперемежку с янтарем. Над очагом два бумеранга и безделушки. Все в комнате говорило об аккуратности хозяина и даже некоторой склонности к комфорту. Последнее тем более знаменательно, что комната эта, вероятно, служит и гостиной постояльцам. Под столом расхаживал ручной розовый какаду. Две двери справа вели в другие комнаты, по-видимому покои постояльцев. Я все говорю «вероятно», так как мой отказ снять ребенка положительно замкнул мои уста. После чаепития Вилли, желая мне угодить, повез нас в сторону (сделал крюк), к самому артезианскому колодцу, отстоявшему от зданий на милю. Дорогой от воды отпугнули небольшое стадо овец, а на озерке от разлива артезианской воды увидели трех-четырех черных лебедей, которых я, впрочем, так и не разглядел.

Артезианский колодец - небольшая труба вершка два в диаметре, перегнутая горизонтально, отчего вода не бьет фонтаном, а вырывается каскадиком; впрочем, из одной щели трубы веером бил небольшой фонтанчик. Я слез и попробовал воду: она была горяча, и долго рука ее терпеть не могла. За небольшой оградой из столбов с проволокой стоял деревянный аншлаг с обозначением кары за порчу колодца. Затем мы поехали проселком на главный наш тракт мимо черных столбов из «железного камня»; то были указательные знаки, иногда ставящиеся для сведений проезжающих. Дульканина бор, как уже упоминал, иногда благодаря миражу бывает виден в Киллалпанине, несмотря на то, что он загорожен холмами.

Проехав несколько миль, мы встретили кавалькаду возвращавшихся «бушменов», поболтать с которыми Вилли, разумеется, остановился.

На пути около песчаного холма мы вместе с повозкой чуть не перекувыркнулись, так как лошади, отказывавшиеся сначала въехать по тяжелому вязкому песку, начали вертеться на месте, завертывая передок экипажа. Но Вилли был слишком умелый кучер, чтобы позволить такие вольности своим подчиненным. Мы все слез.ли, и он один, правя лошадьми на поворотах, со всего разъезда галопом въехал на кручу, где остановился и внимательно осмотрел экипаж. После этого он нахлестал лошадей и, разогнав их, поехал аллюром. Я тут только узнал, что, кроме нас с багажом, в повозке уложены были еще большие железные части бура, что сильно утяжеляло воз. Лошадям можно было извинить их каприз.

Наконец, мы добрались и до Клейден-крика, где производилась смена лошадей. Мои спутники пообедали в отдаленном домике, где вместо прежнего старика обитал на этот раз его сын. Это был красивый, сильный юноша, кровь с молоком, на фоне здешних мест так и просившийся на полотно художника. Дни он проводит за работой по станции, которую ежедневно кто-нибудь посещает. Ночует же в комнате, где спит на полу. Заглянув в нее, я увидел смятую постель, огарок свечи и прочитанный журнал «Австралазиец» («Australasian»). Закусив, мы поехали далее мимо Клейден-крика и прилежащих к нему песчаных, тяжелых для лошадей мест. Скоро на горизонте показались уединенные горы - вероятно, остатки вулканов. Вдали виднелся мираж в виде озера, а скоро слева показалось и само озеро Гарри или, вернее, его высохшее дно. Проехав 15 - миль и переехав дорогой уже знакомый Меллас-крик, мы в шестом часу добрались до станции артезианского колодца, где я снова встретил Пьера. По случаю приезда инспектора колодцев, остановившегося у Джонсона (смотритель от правительства за здешними паддоками), Вилли попросил разрешения переночевать лошадям на паддоках Пьера, на что тот, имея, вероятно, в виду мое присутствие, согласился.

Вечером за чаем у Пьера собралась довольно большая компания: пассажиры Вилли и он сам, Пьер, Дженкинс и молодой человек, приехавший со скотом в эти места и тоже остановившийся у Пьера. Я ночевал в комнате Пьера, но на этот раз на полу.

В 4 часа при полной луне мы поднялись и по здешнему обычаю начали с еды свежей баранины от зарезанных овец проходившего стада Богнера (чуть овца сшюхует, ее спешат прирезать). Пили чай со сливками и сгущенным соком (джеле). Утром провозились с лошадьми, запутавшимися в вожжах, и в 6 часов тронулись в последний перегон к Херготту. На этом пути приходится переезжать высохшие ложа Намбер-крика, Велл-крика и других, пока не вступишь в район бассейна источников Херготта. Дорогой мой Вилли, увы, замерз и, не выдержав, остановился в ложе Велл-крика, передав вожжи в мои руки. Вместе с «боем» Гарри он развел небольшой костерок из прутьев и обогрелся.

В девятом часу утра мы прибыли в Херготт, где были встречены на улице доверенным Вельша мистером Даниель-сеном. По совету Вилли я остановился у госпожи Вильсен в ее бординг-хаузе. Это одноэтажное здание, довольно гладенькое на вид, с приличной вывеской, но с грязной внутренностью. Я поместился в комнате с двумя другими посетителями, но так как один оказался выпившим, то я переменил комнату.

Субботу и воскресенье я прожил в бординг-хаузе.

Вдова Вильсен, дама довольно грязноватая, управляет своим «отелем» с помощью двух подростков-девиц и, кажется, еще какого-то усача и туземной приходящей служанки. Ее жилище состоит из нескольких комнат, из коих виденные мной были малы, очень неуютны, сплошь заполнены кроватями и только длинная столовая прилична. Мебелью ее служил длинный стол, уставленный приборами, посередине которого стояла ваза с тремя красивыми растениями с огромными цветками, стулья и разбитое пианино с нотами в углу. Стены украшены двумя одинаковыми картинами-олеографиями, изображающими забравшихся в воду коров. Эти картины были в то же время и чьей-то рекламой.

Из столовой вели три двери: одна наружу со специальной ставней от мух, другая в какой-то номер, третья в проходную комнату, род буфетной. Эта последняя имела три выхода: один был в комнату, завешанную драпировками сомнительного цвета, - кажется, столовую или гостиную самой хозяйки, другая дверь вела в курительную комнату с тремя кушетками и столом, внутри которого скреблась мышь, через курильню выход на двор. На столе, покрытом закапанной чернилами скатертью, валялись прочитанные журналы и стоял пузырек чернил с грязной ручкой по соседству. У выхода во дворе стоит ящик, на котором ночующая публика сама себе чистит сапоги.

Другая дверь курилки ведет в кухню - закоптелую комнату с большим очагом и железной плитой. Здесь происходит стряпня, и отсюда по большинству комнат отеля распространяется удушливый дым от сала и прочей кипящей снеди.

Из кухни и из буфетной двери ведут во вторую проходную комнату, настолько темную, что сразу не разберешь, куда идти. Она тоже чем-то заставлена. Завешенные двери ведут в другие апартаменты хозяйки и ее прислуги. Из нее же идет ничем не завешенный ход в коридор, направо и налево от которого находятся номера, частью сообщающиеся с коридором, частью имеющие другие выходы. Коридор кончается гостиной с очагом. В ней кушетка, круглый стол и два выхода: на двор и на улицу. Выход на улицу имеет как бы открытое преддверье, в котором стоит огромный оцинкованный бак для дождевой воды.

Моя комната, имевшая не более пяти шагов в обоих поперечниках, была заставлена тесно тремя кроватями, из коих моя - двуспальная, туалетом, на котором, кроме моего фотографического треножника, стояли чашки моих компаньонов, из которых они, приходя, потягивали виски, и умывальник на одну персону. Последнее уже было совсем неудобно при утреннем нашем туалете. Пол был устлан клеенкой и запачканной настилкой. Двор отеля, по которому расхаживали куры и кошка, был также грязноват и почти сплошь заполнен кольями с проволокой для белья. Днем он оглашался криком зеленого попугая, очень хорошо подражавшего свисту человека. Задняя часть двора была занята какой-то хибаркой и коровником, где я раз застал доящим усатого субъекта, который для удобства доения замкнул голову коровы каким-то специально приспособленным запором, а теленка, чтобы не сосал, привязал к столбу.

Жизнь в отеле отвечала его внутреннему виду: мало стеснения и много вольностей, вплоть до любезничания с девицами, из которых одна, впрочем, сама больше любезничала с посетителями.

Вечером после обеда была музыка. Хозяйка играла на рояле, гости плясали «джиг» и сентиментальный вальс, в котором единственной дамой была одна из девиц; мужчины танцевали за дам, и в качестве таковой один тур протанцевал и я. В такой компании я счел возможным удивить публику своей игрой-импровизацией на рояле и танцем русского трепака.

Однако, если отбросить некоторую непривлекательность помещения, жизнь в этом отеле для меня была менее стеснительна, а потому приятнее, чем в других случайных моих обиталищах.

Пребывание мое в Херготте было не без существенной пользы для моего коллекционирования. Благодаря любезности приказчика Вельша мистера Даниельсена я основательно упаковал свои коллекции и привел в порядок большую часть записок, но самое главное - хорошо отдохнул.

Вечером в воскресенье меня таинственно вызвал на улицу немец Андрее, который был моим спутником по возвращению из Киллалпанины и в качестве такового убеждавший Тимотеуса продать мне его бумеранги. Это был довольно забавный заикающийся субъект трудно определимой национальности и прошлого. Его каждым третьим словом такому иностранцу, как я, было «фершттейст» (понимаешь), что заставляло меня считать его немцем, но не быть в этом уверенным. По его словам, он ездил по делам какого-то синдиката. Он последнее время был довольно нетрезв, влюбился в меня и «для науки» решил во что бы то ни стало содействовать мне по приобретению полезных для коллекции предметов.

Когда я вышел на его зов, он торжественно вручил два квинслендских копья, не желая за них получать ни копейки. Это был второй его подарок. Накануне он подарил плетенье туземцев из ниток, надерганных из жертвуемых им правительством одеял. Сам он заплатил 10 шиллингов (с меня бы содрали гораздо больше, в чем я ему охотно верю). Под конец моих уговоров он согласился получить обратно 5 шиллингов, что я поспешно и сделал. Немец расплакался, когда я сказал, что отдам Академии вещи от его имени. Все же это был человек с чудной душой, и я ему очень признателен.

Копья я отнес к Даниельсену, и они вместе с другими вещами будут отосланы в Аделаиду вслед за мной.

Свободное время от работы я проводил в магазине Вельша в сообществе с Даниельсеном и белым какаду с голубым надглазием и розовым передносьем. С первым беседовали, причем я купил разных вещей, характерных для жизни бушменов, второго побуждал на разговоры, так как он очень томным и милым дамским голоском говорил «аллоу, поппи ...аллоу». Сделал визит и местному констеблю по письму Мадлея, но визит этот никакой роли в моей поездке не сыграл. Но особенно я ценил то время, когда мог остаться один, чтобы немного помечтать, перенестись мыслью домой к семье. В дни своего постоянного пребывания на людях я понял Достоевского, жалующегося на тяжесть такого пребывания, впрочем, мое положение было все же несравнимо с жизнью нашего писателя... в мертвом доме.

В седьмом часу я проснулся и поспешил встать, так как поезд отходил в семь. Распростившись с хозяйкой и позавтракав яичницей с ветчинным салом, я пошел на вокзал. Мои часы оказались несколько впереди, и мне пришлось минут 20 подождать. Наконец, поезд тронулся.

В окнах вагона вновь замелькала песчаная равнина с редкими кустиками между песчаными холмами. Направо виднелись невысокие гряды гор. Мелкий щебень иногда сменялся сильно щебнистыми участками, среди которых для пути были проделаны выемки. И опять по краям их засверкали то тут, то там разбитые бутылки. Утро было облачное. Железнодорожный путь то приближался к горам, то отдалялся от них, пересекая целые ряды криков - сухих, окаймленных скудной растительностью, кустарной и древесной. Южнее, однако, растительность стала как-то гуще, и часа через три поезд проехал через сухой большой крик, на дне своем словно устланный уже крупными эвкалиптами. Это Лейг-крик (Leigh creek). Станция на нем была вся окружена карточными домиками служащих. И действительно, по словам инспектора колодцев Германна, пришедшего познакомиться со мной, это пункт старой разработки металлов. Теперь же здесь довольно вяло ведут разработку меди и золота. Последнее Германн объясняет дороговизной рабочих рук и, следовательно, малой выгодностью предприятий. Мы с Германном разговорились, и он, между прочим, кое-что рассказал о прошлом черных, подчеркнув, что они быстро вымирают. Германн еще застал время, когда железные дороги шли всего несколько десятков миль от Аделаиды и страна была много полнее туземным населением.

Поезд вновь добрался до горной местности и пересек ее: горы пошли слева. В 12 часов мы были у «Крика черных» (Black fellow), где разрабатывается медная руда. Какой иронией звучит это название!

Следующей станцией была Парачилна, где я позавтракал, но не в отеле, а благодаря любезности Германна в его купе и его запасами вместе с его спутником мистером Джонсоном. Вместе с ним Германн сделал большой путь по ревизии колодцев, доехав чуть не до Бердсвилля. Германн высказал сожаление, что не знал про мой путь ранее, иначе пригласил бы меня с собой. Наконец, мы добрались до Малаки, если не ошибаюсь, где я встретил более оживленные места. Мы здесь проехали через этот чудный, хотя и сухой, но очень тенистый крик, и я невольно вспомнил про рассказы о странности и малотенистости австралийской листвы. Снова горная местность, и снова сверкающие осколки бутылок. Пересекая горную полосу, поезд змейкой побежал по выемкам и откосам, промчался через мостик и снова вылетел на равнину. Горы вновь пошли справа и уже не мешали на пути вплоть до Куорна. Попадались места безжизненные или сильно песчаные, на которых царствовал только ветер. Около Гаукера начали попадаться уже засеянные поля. За Гаукером все же встречались и пустынные участки.

В вагоне публика очень усиленно говорила о погоде, то есть о дожде. За станцию до Куорна мы приняли живой товар - овец, погруженных в особые, упомянутые мной ранее двухъярусные сквозные вагоны. Солнце опускалось за горы, и стало свежее. Замелькала более густая растительность, поезд засвистел, и через несколько минут мы въехали в посаженную аллею эвкалиптов, от густой посадки вытянувшихся далеко вверх, словно гигантская спаржа. Еще несколько минут, и в 6 часов мы прибыли на станцию Куорна. На этот раз я вместе с Герм энном остановился в Грэнд-Джонстоун-отеле госпожи Нейндорф, очень комфортабельном по здешним местам.

В Куорне вечером повидал Мюгге и добыл от него в полупрезент щит, бумеранг возвращающийся, лоток для воды, красные бобы-бусы и чресловые украшения из перьев какаду. В этот вечер писал дневник, письма и славно выспался. Мой номер о двух постелях был очень чист и опрятен. Умывальник на две персоны хорошего фарфора. Вообще отель устроен вполне комфортабельно. При нем имеется «бар», где публика прекрасно выпивает. Вечером я услышал веселую музыку вроде нашей камаринской и, когда заглянул, увидел человека, отплясывавшего «джиг» с перебойчатым постукиванием каблуков. Купил местных фотографий у мистера Хента. Он был учителем черных, но когда пишет, то явно затрудняется в орфографии, прибегая к помощи жены для проверки написанного им (произносит каждую букву). Ныне он фотограф и живет в маленьком домике, чуть ли не из двух комнат. Гостиная, в которой горел веселый огонь в камине, была убрана довольно художественно, на столе лежали альбомы. Вход в гостиную прямо с улицы. При моем приходе застал идиллию: отец нянчил свою единственную дочку.

Около 8 часов утра выехал из Куорна. Через час переехали через крик у Брюса. На этот раз это была настоящая речка, осененная порядочными эвкалиптами. Направо и налево синели горы, а к полотну дороги подступали поля. Почва их была тфасноватая железистая. В 10 часов вновь переехали водный крик. Около станции Мукра горы подошли ближе. На одном из полей пахали: в конный плуг было впряжено пять лошадей. Часть поля была засеяна кормовой травой, на которой паслась лошадь. Выйдя на одной из станций, я прошелся вдоль поезда. Он был невелик: всего три пассажирских вагона-микст, багажный и еще серый, тоже багажного типа; ближе к паровозу шли пять вагонов-клеток с овцами.

Культура, однако, еще не вполне победила, и на этом пути все же попадались более скудные участки.

Спутники по вагону были из низшего и среднего класса. Один ехал с какого-то прииска и показывал золотые самородки с Макдональдовых гор, другой, больной, курил трубку, несмотря на его же заявление о страшной головной боли. Иногда он просил других потесниться, чтобы полежать, и вся публика охотно жалась, уступая место. Однако, когда в вагон, в котором могло поместиться не более 14 человек, набилось их 16 и даже более, некоторые пассажиры не церемонились лишать больного удобной позы и скидывать со скамейки его ноги. Удивительно небрезгливы здешние жители: больной пассажир, уронив трубку на оплеванный пол, даже не потрудился ее вытереть, прежде чем закурить.

Около Уруру (Оогоогоо) переехали через сухой крик. К завтраку приехали в Терровию, где я и одна дама закусили в буфете, остальные пассажиры закусывали свое, часть их завтракала уже за две станции, в Петербурге. Буфет содержит здесь мать Билье - моего отельного хозяина в Аде лайде. Покинув Терровию, мы тронулись в путь и вскоре проехали мимо цветущих яблонь. От Терровии поезд пошел много быстрее. В ноги нам были поставлены химические бульотки, но они почему-то совсем не грели. В вагон наш попал новый пассажир: какой-то механик, показывавший нам изобретенный кем-то «перпетуум мобиле» и глубоко веривший в это изобретение.

Наконец, у Бэрра впервые встретили шоссе, а к вечеру благополучно прибыли в Аделаиду.

В отеле мне дали другую комнату, этажом выше, с окном на веранду двора, потому полутемную. Она была о двух кроватях с клеенчатым полом, весьма чистая. Поужинав, я лег спать и так хорошо заснул, что проспал утренний завтрак.

Ходил к музею, где Зицы почему-то приняли меня менее радушно. Чужие успехи (а моя поездка была чрезвычайно результативна), я заметил, мало приятны другим. Однако в два-три дня я вернул обратно расположение ко мне Зицев, особенно когда научил старика, как добраться до Купер-крика, куда он после моих рассказов пожелал поехать.

По делам отправки коллекций заходил в Долгетти и все наладил. Видел мосье Предо и при его содействии раздобыл билет на пароход по Муррею (3 фунта стерлингов за два с половиной дня, включая еду). Был у Мадлея и просил позволения снять его, что и совершил на другой день. От него же получил обещанные 50 чудных фотографий. Виделся со Стэрлингом и получил в подарок вторые «кодачи» (первые мне подарил прежде Мадлей). Зиц, вероятно, забыл, что у меня есть уже пара. От ассистента по физиологии при Стерлинге мистера Фюллера получил своего предполагаемого паразита хандракантуса, а от Зица ехидну и ее кости. Видел Гольце, но он куда-то спешил и никакой радости при встрече со мной не обнаружил. На вопрос о семенах для Петербурга ответил, что он лично имеет связь с Петербургом и Дерптом.

В 3 часа, согласно обещанию, данному в дороге, я был на углу Рундель-стрит и Вильям-стрит, где встретился с Германном, и поехал к нему. У него пил чай и торговал коллекцию утвари и оружия австралийцев. Он счел нужным на это дело смотреть с хозяйственно-коммерческой стороны и упоминал, что у него большая семья, которую нужно кормить, говорил то и дело «уэлл» (хорошо) и под конец, убедившись, что я не миллионер, подарил мне каменный топор без рукояти. Мне он не понравился: выглядел слишком алчным, когда пускался в меркантильные разговоры. На этот раз я пробыл в Аделаиде ночь со вторника, среду, четверг и пятницу. Завтра еду в Морган, а сегодня в половине седьмого приглашен Гиллом на обед. Стэрлинг также хотел пригласить меня, но все мое время было разобрано. Я паковал вещи, заносил недосказанное в книгу и еле-еле справлялся с временем. Вечер в среду подарил Билье, с которым болтал о Пьере и его собственной эпопее. Билье жил в Лондоне буфетчиком, сражался с немцами, был в плену, ездил метрдотелем по свету (Азия), приехал в Австралию, женился на англичанке, играл и проиграл на бирже и наконец, заведя буфеты на станциях, понемногу добрался до владения одним из доходных отелей Аделаиды. Он был мне очень симпатичен.

Его кабинет-столовая с очагом, так как он любит греться; рядом хорошая, разубранная карточками спальня, где он показал портреты двух глобтроттеров, ездивших без копейки и существовавших продажей брошюр о себе и работой на пароходах в III классе. Это мое второе посещение Аделаиды было сплошь деловое по завершению прошлого и налаживанию будущего. Весьма рад покинуть, наконец, Аделаиду. Пора менять страну, людей и воздух.

14 августа в субботу около 12 часов дня я должен был ехать в Морган, чтобы застать там пароход «Гэм», совершающий вместе с другим пароходом рейсы между Морганом и Милдьюрой. Написав письма в Европу и Херготт (Даниель-сену) и зайдя к Эвансу за меню, я сходил узнать про вещи, где поболтал с приказчиком Андерсеном и Прево. Последний водил меня показывать тюки австралийской шерсти, экспортируемой в Европу на фабрику. В двенадцатом часу вернулся в отель, где, заполучив вещи (яйца для коллекции), окончательно приготовился к отъезду, и в сопровождении отельного мальчика Чарлза отправился на поезд. Через 10 минут он был подан к перрону. Ехал я во II, то есть низшем классе. Вагон как мой, так и другие, насколько я заметил, были без уборной. Не было также и бульоток, но маты для плевания присутствуют: этого, очевидно, в Австралии не забывают.

День был дождливый. Облака сплошь закрывали небо и, низко спустившись, образовали нечто вроде тумана, что мне мешало разглядывать проезжаемые места. Пока не было публики, я предпочел растянуться на диване и подремать. Все же время от времени невольно поглядывал в окна. С какой-то станции мой настоящий путь ответвляется от дороги в Херготт, но с какой - не помню. Впрочем, и далее этого пункта пейзаж мало менялся. Одно только было важно: на этот раз путь шел все время обводненными, местами, да и виды преобладали «культурные».

В общем картины, нередкие и в России: поля, поля и поля с холмистым горизонтом вдали. Сходство с русским пейзажем нарушали только характерные здесь огороженные паддоки и частые стада крупношерстных овец, испуганно улепетывавших от мчавшегося мимо них поезда. Опять переехали через несколько криков, большей частью обводненных и осененных своими друзьями эвкалиптами, довольно высокими. На некоторое время неровная линия горизонта исчезла, и сходство с русской равниной увеличилось, но только до тех пор, пока мы не въехали в холмистую местность. Участки с более скудной растительностью, однако, и тут нет-нет да и перебивали возделанные участки. Почва была все та же обычная красноватая. Туман сопутствовал нам всю дорогу вплоть до Моргана.

К вечеру, за час до прибытия в этот город, местность оживилась своеобразным лесом, деревья которого стояли редко и видом своим напоминали гигантские кусты укропа. Почва в лесу была песчаная или беловатая известковая. То были жалкие остатки обширного леса-кустарника, по которому привольно бродили когда-то племена ныне вымерших законных владельцев Австралии. Среди этой заросли невысоких деревьев иногда попадались более высокие, без крон на верхних ветвях; но чаще листва сосредоточивалась именно наверху, напоминая цветы укропа. В промежутках между лесом начал появляться кустарник. От лучей заходящего солнца туман пожелтел. Теперь лес шел вперемежку с полями.

Со спутниками я беседовал мало: это были люди, очень надоевшие мне своими нецензурными добавками. Мелькавшая изредка почтовая дорога была хороша и, вероятно, шоссирована. Перемежающийся изредка лес сопровождал нас вплоть до Муррея.

В 6 часов, когда порядком стемнело, поезд подошел к Моргану. Пассажиры, которым, как и мне, нужно было идти на пароход, взяли свой багаж и по платформе пошли прямо к пристани. Пристань эта на случай высокой и низкой воды была многоярусная и напоминала систему лесов у построек.

Я взошел на пароход, где стюардесса после некоторого спора дала мне хорошенькую каюту с двумя постелями. Как и все каюты, она была чиста. В ней, кроме коек, были ваза для зубных щеток, мыло, графин, подсвечник и прочие принадлежности туалета. Для двух персон она была немного тесновата, но для одного вполне комфортабельна, так как верхней койкой я скоро воспользовался как полкой.

|

ПОИСК:

|

© GEOGRAPHY.SU, 2010-2021

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'

При использовании материалов сайта активная ссылка обязательна:

http://geography.su/ 'Geography.su: Страны и народы мира'